Nacimiento de San Juan Bautista B

24-VI-73

“Desde el seno materno me llamó, desde las entrañas de mi madre recordó mi nombre”.

Era costumbre de la antigüedad que los cronistas que recogían las hazañas de los grandes personajes gustaran adornar la vida de éstos, ya desde su nacimiento, con acontecimientos extraordinarios. Relatos no fotográficos, periodísticos, per artísticamente veraces, pretendiendo significar el sumergirse misterioso de esas existencias predestinadas en un movimiento superior gobernado por las fuerzas del destino, del hado, la moira o la Providencia.

Así el nacimiento de Darío, emperador aqueménida de los persas, habría sido rodeado –según la narración de Jenofonte‑ de extrañas conmociones telúricas, terremotos, visiones fantasmales. Un poco al modo del coro de una tragedia griega, como el de las nodrizas en el parto de Orestes que ya insinúan premonitoriamente el desgraciado destino del héroe.

Grandes cometas aparecen –según se cuenta‑ cuando Cayo Octaviano, futuro Augusto, fue dado a luz en Roma. En el Antiguo Testamento las concepciones de Samuel y Sansón, por ejemplo, se realizan rodeadas de circunstancias poco comunes.

Un misterioso peregrino que deja sus huellas en una piedra del pavimento –y que aún puede verse frente al baptisterio de San Rufino en Asís‑ predice, durante el bautismo de San Francisco, su importantísima misión futura. Y, así, las legendarias historias de innumerables santos registran prodigios semejantes, como si, desde la largada, Dios acompañara el trayecto de los grandes hombres con augurios triunfales. Al modo de las luces de los reflectores que, en el escenario, en cuanto los personajes protagónicos aparecen, antes de que hagan nada, los iluminan especialmente.

Baptisterio de San Rufino

También Juan el Bautizador, el más grande de los profetas –“más que un profeta”, dijo de él el Señor‑, el final del Antiguo y el comienzo del Nuevo Testamento, también él –como hemos oído en los evangelios‑ ve adornada la escena de su natalicio con sucesos excepcionales.

Juan el Bautista no nace al acaso, al azar, por casualidad, fruto fortuito de un encuentro probabilístico de cromosomas ni de conjunciones zodiacales, sino con un papel asignado, un rol en el libreto, una misión precisa que realizar. (Lo mismo –anticipo‑ que cada uno de nosotros.)

“Desde el seno materno me llamó, desde las entrañas de mi madre recordó mi nombre”, oímos en la primera lectura clamar al profeta Isaías. ¡Y bien que escuchó el llamado y supo ocupar su puesto de nuncio, de profeta que Dios le había asignado, hasta que la cuchilla cruel impidió llegara la voz a su garganta!

Pero no vayan a creer Vds., señores, que esto signifique que la historia de Juan el Precursor sucedió guiada por un sino ineluctable, como si hubiera sido manejado como un títere o un autómata por Dios. La Providencia divina no maneja a los hombres arrastrándolos por las narices. El Señor va tejiendo la historia de todos y cada uno a través del libre albedrío de las personas. El oficio que el Bautista cumple es realizado libremente. Dios llama, pero no impone. Dios invita, pero no obliga. Ningún determinismo, signa el nacimiento de nadie. Y, si el Bautista fue grande es no porque el Creador lo haya hecho pasearse forzado y compelido por el escenario evangélico, sino porque supo responder con generosidad y bizarría sin retaceos a la vocación del Señor.

Es así como jugaron libremente sus papeles rectores aquellos hombres y mujeres que la Iglesia hoy señala a los cristianos como originales según los cuales debemos modelar el borrador de nuestras vidas y que son los santos. Desde el ‘sí’ continuo, límpido y libérrimo que fue la vida de María al llamar de Dios, hasta los ‘sí’ a trompicones, indecisos, débiles, apenas susurrados, quizá en el último momento de sus vidas, por los cristianos que a gatas se salvan.

Y es que Dios, señores, nos ha dado como privilegio natural y cimero el que seamos dueños de nuestros destinos. Él nos da la máquina y nos señala el punto de llegada. Indica los mejores caminos, señala los que no llevan a ninguna parte. Pero somos nosotros quienes aferramos el volante y apretamos el freno o el acelerador.

¡Curioso misterio de la libertad humana! Ocasión de estupendas plenitudes, pluma capaz de escribir páginas brillantes en el libro de la vida, pero, ¡ay!, espada de dos filos, ocasión también de abyectas defecciones, pluma de escritor adocenado transformando la maravillosa empresa de la existencia en novelita barata para consumo nocturno de criadas.

Y fíjense, si no, nomás entre los que estamos aquí, todos blasonados con el escudo de armas de nuestro nobilísimo Señor, sabedores del camino, conscientes de nuestro llamado ¿cuántos santos entre nosotros?

Porque a todos –y no se haga Vd. el distraído, amigo‑ a todos y cada uno, el Señor nos ha llamado, vocado, a recorrer el mejor camino, al cristiano heroísmo, a la santidad. Y, si aún somos la pobre cosa que somos es porque no hemos sabido oír ni responder.

Porque, cuando llego el momento de elegir, optamos lo más fácil. Porque, cuando tuvimos la ocasión de hacernos héroes, buscamos la excusa, la solución cómoda, la marihuana de la conciencia. Porque, cuando hubiéramos debido ser solamente sobrenaturales para enfrentar el problema y las dificultades de una solución cristiana, preferimos los consejos humanos, el sacerdote tolerante, las razones naturales.

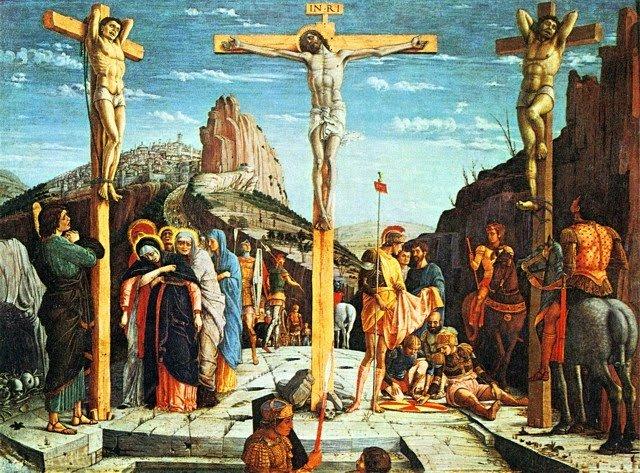

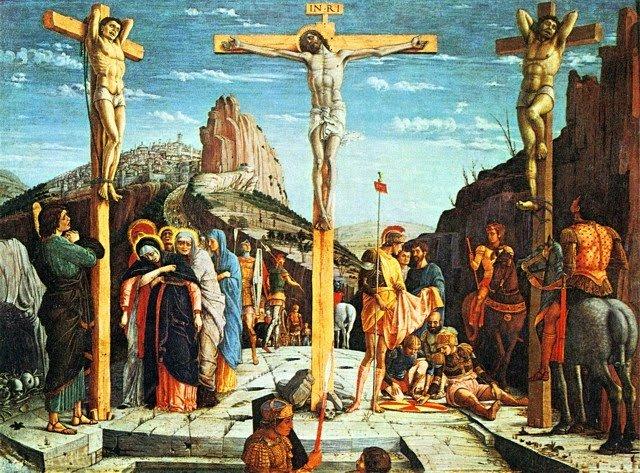

Y tan depende de nosotros el bordado áureo o chapucero de nuestras vidas que, exactamente frente a las mismas circunstancias, unos se hacen santos, otros se frustran y degradan Las mismas cruces los dos ladrones que fueron crucificados con Jesús, la misma compañía ¡y qué respuesta diferente y decisiva!

Andrea Mantegna (1431 – 1506) La Crucifixión (Louvre)

Porque las circunstancias de la vida, los hechos que el Señor desliza como un ajedrecista en torno a nosotros para santificarnos, los sucesos ‑aparentemente buenos o malos‑ que nos rodean y que Él cuidadosamente prepara a nuestro alrededor son como otros tantos desafíos a la creatividad cristiana de nuestra libertad. Y unos responden ¡sí!; otros callan o escapan o niegan.

Es el mismo lecho de dolor el que a uno permite la cristiana entrega de la santidad sufriente y al otro revuelve en la protesta inútil y la desesperación. Es la misma pobreza la que a éste conduce a la elevación de espíritu, a la confiada entrega en manos de la Providencia y aquel al grito de odio, a la ambición insatisfecha del resentimiento y a la revuelta de la envidia. Es la misma soledad la que sufre la célibe santa y virgen y la que amarga en tristeza los días de la solterona. Es la misma duda de fe o cansancio o aridez en la oración la que a uno eleva a las cumbres de la unión con Dios, al otro baja a la infidelidad y apostasía. Las mismas circunstancias; idéntico llamado. Distinta réplica.

Aquel supo conservar en aquella encrucijada su puesto, su negocio, su ganancia, ¡total! una pequeña mancha en el honor, un apenas agachar la cabeza, tan solo un silencio frente al error o la injustica. Y perdió su oportunidad de hacerse santo. Aquel “¡y bué! ¡todo el mundo lo hace!”, “a una amiga un sacerdote le dio permiso”, “se discute”. Siempre se encuentra un confesor manga ancha. Y, otra vez, ¡perdiste la oportunidad! Esotra, separada o abandonada, supo hacer de su cruz un instrumento de vida más perfecta. La otra pataleó en su desgracia, o claudicó en sus principios, o buscó nueva compañía “¡cómo no va a tener derecho a rehacer su vida!” Y, de nuevo, ¡perdiste, muchacha!

Sí. Un camino difícil se abría hacia horizontes luminosos, preferiste el fácil. Ahora vejetás barajado en la tinaja de los mediocres.

Pero Dios aún te espera, porque “te llamó desde el seno de tu madre” y “ya cuando en las entrañas maternas musitó tu nombre”

Y no hay excusa: sabés lo que tenés que hacer. Lo que ya has recogido de la vida, el ejemplo de los santos, los mandamientos, el Evangelio, te lo dicen claro. ¡Podés hacerlo!

Y, entonces, cuanto con tu libertad, con tu viril opción, tu valentía, te hayas hecho santo, siempre habrá alguno que recordará que el día de tu nacimiento se oyeron sonar, tocadas por los ángeles, trompetas de oro y plata. |