Sermones de ADVIENTO

Pbro. Gustavo E. PODESTÁ

1995. Ciclo A 1º DOMINGO DE ADVIENTO Cuando vemos a alguna persona detenida largo tiempo, sin hacer nada o, al contrario, moviéndose pero desatinadamente, yendo de un lado para otro, nos llama la atención. Casi sin darnos cuenta nos preguntamos qué andará haciendo o qué estará esperando. Si, después de un tiempo, llegamos a la conclusión de que no está esperando nada o que simplemente se mueve a tontas y a locas, inmediatamente inferimos qué esa persona no está bien, o es un chiflado. Y pensamos correctamente, porque si hay algo que caracteriza al ser humano es justamente moverse con sentido, tener una intención, una dirección en sus actos, en sus esperas. Es algo inherente al hombre: vivir de intenciones, de motivos, de horizontes, de fines. La filosofía clásica distinguía en toda acción, en todo cambio, tres causas: la causa ejecutora, realizadora, que llamaban causa eficiente; la causa que planeaba, que pensaba la acción, a la cual designaban causa ejemplar o planificadora, y la causa que motivaba, que atraía, que desencadenaba la acción y llamaban causa final.

Pues bien, decía Aristóteles, la causa final es, en última instancia, la verdaderamente importante, la que impulsa a que ejecutemos y planeemos nuestro actuar. Por eso la denominaba “la causa de las causas”. Ya que sin objetivo, sin fin, sin causa final, ¿para qué planear, para qué hacer esfuerzos? Es el querer llegar a París lo que me impulsa a hacer el desgaste de viajar y enfrentar su costo y, también, planear mi itinerario y mis horarios de vuelo. Es el título -que me posibilitará ejercer la profesión que quiero- lo que me impulsa a la ejecución del estudio, a enfrentar exámenes, a perder horas de diversión o de actividades más inmediatamente placenteras, y a bosquejar mis horarios, mis etapas. Es el amor que siento por tal mujer lo que me lleva al ajetreo de conquistarla, de hacerme una posición por ella, de ser formal en mis proyectos. Es pues la finalidad , el motivo, el bien que me propongo alcanzar lo que me lleva a pensar la acción y realizarla. El fin es lo que da nervio y fuerza a los medios que empleo para intentar conseguirlo. La causa de las causas. Pero el fin es algo más que eso: el fin es lo que define la realidad misma de las cosas. Cuando uno ve un aparato extraño inmediatamente se pregunta para qué sirve, qué finalidad tiene. Si sirve para lavar la ropa, es un lavarropas; si su fin es afeitar se trata de una afeitadora; si su objetivo es calentar la comida, es una cocina; si sirve para ser leído es un libro. Lo que define a los seres, pues, es su finalidad. Por eso siempre que queremos entender algo nos preguntamos cuál es su objetivo, cuál es su mira, su razón. De allí que cuando alguien quiere saber ‘qué es el hombre', -y por lo tanto ‘quién soy yo', ‘quién sos vos'- tiene que preguntarse ¿para qué existe el hombre?, cuál es su finalidad?, ¿cuál el motivo de su existencia?, ¿por qué está en el mundo?, ¿cuál es el sentido de su vida?

Hay quiénes sostienen, ya desde la más remota antigüedad, que el hombre no tiene ningún sentido , ninguna finalidad. Por ejemplo Demócrito, filósofo griego del siglo V antes de Cristo, sostenía que el ser humano era el fruto casual de un entrevero de átomos. Había surgido él como podría haber surgido cualquier otra cosa. Por eso, lo único que le quedaba hacer era buscar el máximo placer del cual fuera capaz de brindarle su breve biología y huir del displacer. Algo parecido ha afirmado recientemente Sartre o aún Freud o el darwinismo clásico.

Jacques Monod, bioquímico, premio Nobel 1965, por ejemplo, en su famoso libro "El azar y la necesidad", se dedica justamente a vituperar, negar, la causa final. No existe ningún proyecto en la naturaleza –afirma- todo es fruto de la casualidad, del azar, de posibilidades medibles mediante el análisis combinatorio y las leyes de la probabilidad. Frase célebre de Monod: "el hombre debe saber que está solo en la inmensidad indiferente del universo, en el que ha emergido por azar. Ni su destino ni su deber ni su fin están escritos en ninguna parte". Según Monod, pues, cada hombre ha de fabricarse o inventarse su propio destino, elegir su camino, su fin, dar sentido a su existencia. Nace por casualidad y nadie tiene sobre él un plan que haya pensado para él antes de su existencia. Es un artefacto sin destino, sin objeto. De allí que sea él mismo quien ha de decidir para qué sirve. En última instancia, si se le pregunta cuál es el fin de todo ello, Monod no puede escapar a la terrible respuesta: el hombre es para nada , para la nada , porque el segundo principio de la termodinámica lo deglutirá en su inevitable destino de aniquilación y desorden. Y, entonces, coincide Monod con los grandes profetas del mundo trágico en el cual estamos sumergidos: Freud, Marx, Sartre, Heidegger, Lacan...: " El hombre está destinado a la desaparición; como mucho, a la reimersión anónima y permanente en una naturaleza que constantemente da vida y mata, nace y muere, pero sin objetivo para las personas, para los individuos ..." Pero uno se pregunta ¿a qué actitud vital puede llevarnos esta ideología pavorosa? ¿Para qué elegir un destino, un sentido a mi pobre tiempo en este mundo si todo finalizará en la nada? ¿Por qué valores jugarme, qué bienes procurar, qué sentido limitado dar a los actos fatigosos del existir, del levantarme todos los días? ¿Para qué? ¿Alcanzarán a hacerme olvidar mi precariedad los placeres del gran mercado de bienes de consumo que me promete la modernidad? ¿Logrará paliar mi desazón, mi vacuidad, mi inquietud, el diván del psicoanalista, mi pastilla antes de acostarme? ¿Seré realmente solo un mecanismo orgánico aparecido por casualidad, sin función concreta? ¿Quizá perfectible por medio de la ingeniería genética o mediante la nueva medicina computada y su cirugía laser y sus pócimas de eterna juventud? ¿Tendré que enchufarme, en el futuro, en el mundo virtual que me preparan los técnicos japoneses, para vivir la aventura que se me ocurra, en el paisaje que yo elija, sin moverme del sillón de mi casa y así llenar con placeres artificiales el tiempo que a mi corazón permita latir el nuevo arte de Hipócrates y de Galeno? ¿Qué terrible futuro sin salida me prepara la ciencia; qué formas de distracción para qué no piense, para que no sufra la impotencia de saberme encerrado en mi naturaleza destinada a la muerte? Y mientras tanto: la inmensa mayoría de la humanidad excluida de los sueños de la nueva era, del orden nuevo, del futuro electrónico y computado, miseria que se asoma en los rostros estólidos de coloridas etnias que miran, sin asombro y sin esperanza, las cámaras que los conectan, ausentes de alma, a nuestros escaparates televisivos; miseria que vivimos en nuestros hombres maduros, excluidos por sus años, aún en su experiencia, de la carrera de eficiencia del nuevo orden económico, y que acicatea inclemente a nuestros jóvenes a la terrible pulseada de la competencia encarnizada, donde pocos llegan -y con sus coronarias resquebrajadas- mientras la mayoría se frustra en sueños de envidia, de ilusiones vencidas y, finalmente, de búsqueda de placeres y consuelos inmediatos en el sexo, en la droga, en el rock y en la tristeza compartida de las pandillas, de los corros, de las reuniones alrededor de las latas de cerveza.

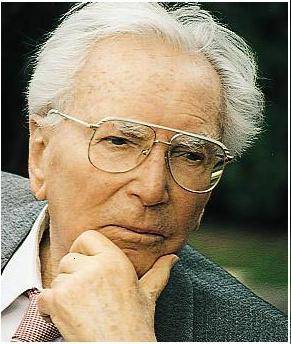

Victor Frankl, ese gran psicólogo y pensador judío de nuestro tiempo, el inventor de la logoterapia , señala precisamente cómo la gran enfermedad psíquica de nuestro tiempo la vida carente de valores , de sentido, de fines, que solo busca placeres sin asentarlos en aquellos. Y eso –observa- produce necesariamente aburrimiento, hastío, neurosis. En realidad ya el gran teólogo medioeval Tomás de Aquino sostenía que el placer de ninguna manera podía constituirse en un fin en si mismo. El placer acompaña el encuentro con los valores, con los fines: si realizo o vivo en contemplación estética una obra de arte ello me da ciertamente placer; si vivo un gran amor, eso ciertamente traerá anejo gozo; si encuentro sentido en el ejercicio probo de mi oficio, de mi profesión, eso aparejará alegría y dicha; si como con hambre, para reponer fuerzas o encontrarme en la mesa con mis amigos, con mi familia, ello me dará un gran deleite... El placer, la dicha, el disfrute, viene con aquello importante que buscamos o realizamos; pero si queremos buscar ese placer o dicha en si mismos, prescindiendo de los valores o bienes que los sustentan, esos placeres se degradan, a la larga se pervierten y, finalmente, repugnan: como el sexo sin amor; la diversión sin altura; la comida del sibarita sin hambre ni compañía. El placer auténtico jamás aparece fuera de los verdaderos bienes, fines y valores. Por eso, buscado en si mismo -como nos enseña a hacerlo el mundo contemporáneo y la psicología freudiana-, solo puede dejar el regusto amargo de aquello que no llena, que no satisface, que desgasta inútilmente y que inevitablemente fenece en vejez, enfermedad, arrugas, impotencia y final tiniebla. Pero el hombre no ha sido hecho para el sinsentido, para el no tener fines, o vivir solo de placeres: " El hombre en busca de sentido ", es el título de la gran obra de Víctor Frankl.

Y nosotros sabemos más aún: que ese sentido, ese fin que hace a la existencia humana, esa ‘causa de las causas', no la inventa el hombre. Porque de ninguna manera es fruto de la casualidad sino de una intención creadora que aún los científicos de hoy en día descubren inserta en la naturaleza a través del ‘principio antrópico'. Lejos de ser el hombre fruto casual de un entrechoque fortuito de moléculas, es el planeado desemboque de la evolución del universo, de millones y millones de años de plasmación de la materia. Y, por su cerebro abierto al ser, al bien y a la belleza, depositario del hambre del cosmos, abierto a la vida, al existir y al infinito, sediento de fines y objetivos. El hombre se define, justamente, por esta su voracidad de ser, de vivir, de crecer y de apuntar a metas. Cerebro oteador de horizontes, vigía de lejanías, rastreador de fines, siempre proyectándose más allá de su hoy, tendido al futuro, anticipando ansioso su mañana, desafiado por las cumbres altas y las orillas lejanas, conquistador de estrellas, jinete de cargas de caballería, hecho para llevar en su cimera el guante de su dama y, en su esfuerzo, la risa de sus hijos y el brazo de sus camaradas. Eso es el hombre y cualquier empresa mezquina, solución fácil, objetivo pedestre, meta adocenada, placer adquirible en supermercado, es incapaz de satisfacerlo, aunque en ello lo enrede su libido o su pereza o su falta de agallas. El primer domingo del año litúrgico, que es también el primer domingo de Adviento, por eso, quiere mostrarnos el horizonte último, la finalidad realmente final, la ‘causa de las causas' de la historia humana y de cada una de nuestras historias. Allí donde todo adquiere sentido. O trágico y definitivo sinsentido. Lo hace con el vocabulario simbólico de la apocalíptica, porque no quiere referirse a acontecimientos históricos, a finalidades inmanentes y mortales, sino a aquello que constantemente adviene al hombre que se abre a la trascendencia, al que ha descubierto que su cerebro y su corazón están para mucho más que para el breve lapso de nuestra actual biología. Eso dice nuestro evangelio: el sentido de tu vida es encontrarte con Dios, salir al encuentro del que viene hacia vos. No estás cerrado en el ciclo imperioso de tu inevitable catabolismo; no estás confinado a las breves expectativas del colorido engaño de lo que te ofrece Carrefour, Toyota, Neustadt, los Rolling Stones y Playboy; no estás condenado ni al geriátrico, ni al sida, ni a los alcohólicos anónimos, ni a la marihuana, ni al permanente lexotanil. Detrás de todo, en cada instante, pero también al final de tu vida, cuando tu exclusivo sol, tu luna y tus estrellas comiencen a apagarse, se ve al Hijo del hombre venir sobre una nube, lleno de poder y de gloria. Y, entonces sí, a su encuentro, habrás alcanzado la plenitud, tu verdadero fin, el gozo, la liberación. |