Sermones de ADVIENTO

Pbro. Gustavo E. PODESTÁ

1996. Ciclo B 1º DOMINGO DE ADVIENTO SERMÓN Es verdad que las imágenes apocalípticas del fin del mundo que los que han venido a Misa durante esta última semana del año han escuchado -revoluciones, guerras, estrellas que se caen, mares que hierven y fenómenos aterradores en el sol y la luna- pertenecen al lenguaje simbólico de ese tipo de literatura. Por otro lado hemos de pensar que sus autores tenían una concepción científica muy primitiva del cosmos: un plato de tierra flotando en un inmenso mar y arriba un firmamento -una especie de cúpula ‘firme' de no tan grandes dimensiones- que sostenía las estrellas, planetas y las lámparas del día y de la noche, como llamaban los hebreos al sol y la luna. Ni se imaginaban las distancias siderales con las cuales medimos hoy nuestras galaxias, ni el volumen descomunal de estrellas y planetas.

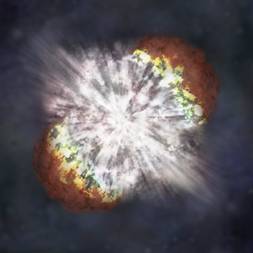

Sin embargo la realidad que hoy descubre la astronomía y la astrofísica, sin dejar lugar a ningún simbolismo, literalmente apuntan a escenas del final del mundo bastante más pavorosas que las de la imaginación simbólica de nuestros apocalipsis. Recientemente un equipo liderado por la Doctora Juliana Sackmann del Instituto de Tecnología de California, en Pasadena, mediante sofisticados ordenadores, ha pronosticado -de acuerdo a los parámetros actuales de la ciencia- cuál será la historia de nuestro sol. Estrella mediana, formada hace 5.000 millones de años a partir de una enorme nube de hidrógeno y polvo. Comprimida por las enormes fuerzas de gravedad de semejante masa de materia, desarrolló una temperatura central de 10 millones de grados que, finalmente, provocaron el inicio de la fusión del hidrógeno y su transformación en helio; momento a partir del cual el sol entró en combustión y comenzó a lucir, al mismo tiempo expandiendo su radio, con un brillo mucho menor del que tiene ahora, pero que fue en paulatino aumento y sigue aún aumentando en nuestros días.

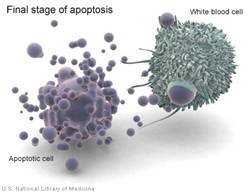

De hecho dentro de novecientos millones de años su luminosidad y temperatura se habrá incrementado en un 10 por ciento y, pasados 6.500 millones de años el brillo será dos mil veces mayor que su fulgor actual. Entonces nuestro astro se habrá convertido en una estrella gigante tan grande que será ahora roja, pues su infierno interior no alcanzará a calentar suficientemente su superficie. Al mismo tiempo, en su expansión, el sol irá arrojando a modo de viento solar masas enormes de materia al espacio y así, poco a poco, perdiendo parte de su materia. Los cálculos de Pasadena indican que cuando el sol alcance su máximo de expansión habrá arrojado el 40 % de su peso al espacio. Años atrás se pensaba que en esta expansión el sol alcanzaría la órbita de la tierra y la haría desaparecer en un mar de fuego. Pero esta pérdida de peso del sol que indican las nuevas investigaciones hará que su atracción respecto a los planetas disminuya, y éstos se hayan ido alejando de él. De hecho se piensa que para entonces -dentro de cinco mil millones de años- la Tierra se habría librado, en parte, de la atracción solar y se distanciará a 275 millones de kilómetros del astro. Es decir, estará más lejos de lo que hoy se encuentra Marte. De ese modo, nuestro planeta se librará del estertor final del astro rey. El único planeta que será tragado por el sol será Mercurio. En cualquier caso, no habrá testigos de tal suceso, porque muchísimo antes cuando la temperatura del sol suba en un 10 % por ciento dentro de 900 millones de años, la evaporación de los mares habrá sido tal que el efecto invernadero del vapor habrá elevado la temperatura de la atmósfera -transformada toda ella en hidrógeno ionizado- a 1000 millones de grados y, privada del agua y del aire, la superficie de la tierra será roca al rojo vivo. Con muy buena suerte la vida sobre la tierra podrá sobrevivir, pues, unos 700 u 800 millones de años más, lo cual no es mucho si lo comparamos con los 4000 millones de años que ya lleva la vida en la tierra. A la vida, al menos aquí en este mundo, le queda pues subsistir apenas la quinta parte de lo que ya ha vivido. Podemos decir pues que ya estamos en la vejez, en la tercera edad de la vida sobre la tierra. Claro que para esa época, a lo mejor, ya habremos podido emigrar a otras estrellas más jóvenes que nuestro vetusto sol. Pero ello no es ningún consuelo ya que también el destino de todas las galaxias es, tarde o temprano, apagarse, a medida que todas las estrellas, según su tamaño, se vayan transformando en enanas blancas, estrellas de neutrones o agujeros negros y, por lo tanto, extinguiendo ineluctablemente su resplandor. El futuro, pronosticado por los astrofísicos y confirmado por las observaciones del satélite COBE es un universo helado, oscuro y totalmente muerto. Es verdad que de esos últimos tiempos nos separan cifras de tiempo inimaginables. Y aún cuando nos dijeran: el sol va a explotar dentro de cien años, a ninguno de los que está aquí presente le tocaría. Pero estos estudios nos devuelven a la realidad de una existencia que uno tantas veces vive como muy segura, muy sólida, pero que está sellada, aún macrocósmicamente, por la caducidad, por la falta de solidez. Este universo que, en la antigüedad, se consideraba inmutable, permanente, eterno, hoy, sin necesidad de intervenciones extraordinarias de Dios -fuego y azufre llovidos del cielo, castigos apocalípticos- está preñado en su misma naturaleza de desgaste, de entropía y de muerte. Nada realmente sólido existe en el universo, en la naturaleza. Si alguien quisiera buscar lo definitivo, la permanencia, una felicidad que nada pudiera tocar, ciertamente no lo hallaría en este nuestro tiempo y nuestro espacio. Mucho menos en nuestras vidas individuales, determinadas genéticamente por esa polimerasa incapaz de copiar adecuadamente los telómeros que protegen nuestras hebras de ADN y por los genes suicidas que producen la ‘ apoptosis' de las células, y que, inevitablemente, nos harán caducar un día en decrepitud y, finalmente, en electroencefalograma isoeléctrico, plano. Con una probabilidad estadística comprobada de morir, por alguna enfermedad cardiovascular en un 40%, tumores, 25 %, enfermedades del aparato respiratorio, 9 %, del digestivo 5 %, accidentes 5 %, trastornos mentales 2 %, infecciones y parásitos, 1, 2%, de SIDA, por ahora, del 0, 08 %. Y así siguiendo. Así pues que hay muchas enfermedades para elegir, ¡ojalá nos toque alguna enfermedad paqueta!, pero siempre es uno solo el resultado: morir.

Pero estas no quieren ser consideraciones macabras. Para el cristiano, la muerte, el fin, no es ningún horror definitivo. Lo único que pretende la Iglesia en su primer domingo del año, al recordarnos el fin, es que miremos al verdadero y último destino al que somos llamados. Las imágenes apocalípticas, recordar nuestro destino de muerte, el final del universo material, solo son el alerta, el tomar conciencia, de que no debemos detener nuestros deseos, ambiciones y esperanzas en las legítimas aunque perecederas y transitorias bellezas y alegrías de este mundo. La felicidad finita que podemos y debemos gozar en esta vida no es sino pregustación, muestra, propaganda de lo que Dios nos quiere hacer vivir plenamente en el cielo. Y las penas y tristezas, el sacudón periódico que permite Dios para hacernos sentir claramente la inconsistencia última de lo finito y la vanidad de querer buscar en ello la saciedad. Pero aunque el cristiano viva lúcidamente su condición de pasajero en tránsito por esta vida y sepa que ni aún en las escalas de descanso de su viaje puede detenerse indefinidamente, aún así, porque no le pide a la vida lo que ella no le puede dar, es capaz de disfrutarla en lo que vale, mucho más que nadie y, al mismo tiempo, llevar con entereza las tristezas que en ella siempre acaecen. Porque su verdadera esperanza está no en lo que no son capaces de otorgarle este mundo encaminado al frío, a la oscuridad y a la nada y esta biología programada hacia la muerte, sino en ‘Aquel que viene', que llega, que ‘adviene': Dios que, desde fuera del límite y confín del universo, desde la plenitud inmarcesible de su existir eternamente joven, irrumpe poderoso -a través del seno de María- en la vetustez del mundo y le trae la esperanza de Vida sin ocaso, de felicidad sin penas, de belleza sin sombras.

Recordar al principio del año, en este primer domingo de adviento, nuestro fin y el del mundo, lejos de ser agorero anuncio de desgracias es, para el cristiano, pregonar la buena nueva de que, en Cristo, nacido de María, Dios viene a nuestro encuentro para regalarnos la Vida y la alegría que no tienen fin y recordarnos que, en el ejercicio de nuestra fe y de nuestras responsabilidades en este mundo, constante tiempo de adviento, ‘ya sea el atardecer, ya medianoche, ya al canto del gallo o por la mañana', ha de encontrarnos despiertos y prevenidos para recibirlo en el alborozo perenne de nuestra propia definitiva Navidad. |