Sermones de

CRISTO REY

Pbro. Gustavo E. PODESTÁ

1982. Ciclo B NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO Lectura del santo Evangelio según san Juan 18, 33b-37 SERMÓN

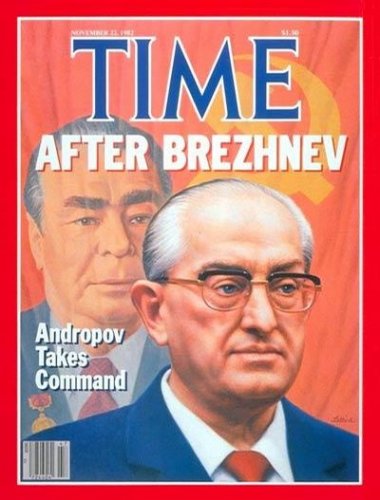

Con una eficiencia envidiable y sorprendente, hemos visto, hace una semana, cómo, uno de los dos imperios más grandes del mundo nombraba, en dos días, una nueva cabeza, a la muerte de la anterior. Y, si uno quisiera determinar una de las claves del éxito que ha llevado a este imperio, Rusia, al lugar poderoso en que hoy se encuentra, al menos políticamente, podría encontrarla, quizá, en la continuidad por medio de la cual, desde el año 17, solo han tenido en el poder a cuatro hombres: Lenin, Stalin, Krushev y Brezhnev.

Y no lo digo solamente por la ventaja del ahorro de jubilaciones y pensiones de presidentes, ministros, gobernadores, intendentes, diputados, perpetuados en el poder que eso representa, en comparación con países como el nuestro en los cuales estos funcionarios públicos con sus privilegios se renuevan constantemente en número infinito, haciendo costear a la gente retiros aún para los que han reventado al país. Eso no sería nada. Lo importantes es lo que, esa continuidad significa de estabilidad, unificación de propósitos, coherencia política, esfuerzo sostenido en una misma línea. Como decía Manuel Gálvez más vale un plan mediocre que dure muchos años que varios planes geniales de pocos meses. Se podrá discutir la eficiencia económica del sistema y las semillas que planta de su desastre final, pero no de la consistencia del mando. Estabilidad semejante, y lograda más o menos por el mismo sistema, la tiene la Iglesia: un comité central de cardenales nombrando a uno de sus pares de por vida. Que los rusos necesiten dos días para nombrar al sucesor en el mando de una potencia semejante y que nosotros no sepamos cómo hacer para llegar al 84 y designar algún mandatario con su costosa corte para este país desierto, arruinado y sin peso en el mundo, señala, pues, otra de las medidas del abismo que nos separa del ser algo. Pero, quién de lo dicho quisiera sacar como conclusión que lo que falla aquí y en cambio anda en Rusia o en la Iglesia o, en otra medida, en la oligarquía casi hereditaria norteamericana, es el sistema, estaría profundamente equivocado. El sistema de gobierno es un medio, un instrumento de acceso y de conservación y ejercicio del poder. Y, como todo medio o instrumento, depende, en su ejercicio eficiente y progresista de la claridad de los fines que pretende y hacia los cuales se encamina. Podré tener un magnífico bisturí electrónico o de rayos laser, pero si no se qué es lo que tengo que operar, o ignoro el diagnóstico y cómo, por más que dispute con otros la posesión del bisturí y aunque lo obtenga, mi paciente morirá. Un buen cirujano que sabe dónde y cómo debe operar y para qué lo podrá hacer incluso con un bisturí de los antiguos. Algo parecido pasa con los sistemas políticos. La Iglesia siempre lo ha sostenido –monarquía, democracia, gobierno colegiado o unicato, aristocracia, corporativismo- todos son sistemas más o menos idóneos, instrumentos más o menos eficientes, medios más o menos aptos, todos admisibles porque, como meras herramientas, pueden ser mal o bien utilizadas según el fin para la cual se empleen. Ni una democracia, ni una dictadura, ni una monarquía absoluta son buenas o malas en sí mismas, sino según el fin que pretendan y la honestidad y eficacia de los medios que, en el ejercicio del poder, usen para llevarlo adelante. Ven, la Iglesia y la Unión Soviética utilizan un sistema similar para garantizar la sucesión: un pequeño grupo de electores seleccionados tras un largo ‘cursus honorum' y de mucha experiencia. La cosa es eficiente y, sin embargo, uno es un régimen monstruoso y, a la postre, de dudoso futuro; el otro de salvación, no solo para el otro mundo –cuya eficiencia solo podremos verificar en el más allá- sino para lo verdaderamente humano de este mundo. Y qué es lo que fundamentalmente diferencia a los dos regímenes: su finalidad. Finalidad que aún a los medios da trascendencia y califica. El uno dice querer llevar al hombre a un falso endiosamiento en este mundo mediante las fuerzas de la razón puramente humana, de la técnica y del trabajo, encerrándolo, por ende, en los determinismos de la materia y sometiendo a las masas al arbitrio de los ‘mesías' de este alumbramiento, que termina por liquidar toda libertad y desemboca en la muerte de los individuos y en la disolución de las personas. La otra, en cambio, quiere llevarlo, también, al endiosamiento, pero en la trascendencia a la cual ha sido llamado, mediante la gracia, abriéndolo al infinito, en un ejercicio personalizador de la libertad, permitida por el acceso a la verdad y por el dominio de los egoísmos y de las pasiones mediante las virtudes y, sobre todo, de la caridad. Uno engendra una sociedad monstruosa –poderosa y rica, quizá- pero aniquiladora de lo divino y de lo humano, sacrificando a la persona a la entelequia del Estado, La otra abre al hombre posibilidades ilimitadas de santidad y libertad y Vida eterna. Pero no creamos que el solo enemigo del hombre es el comunismo marxista. Es uno de los tantos. Probablemente el gran enemigo, al menos visible, porque lleva a su colmo la revolución anti divina. Y esto es lo que la hace poderosa; aunque quizá su visibilidad termine por comprometerla. El enemigo oculto y logístico suele ser mucho más letal. Empero, aún en su visibilidad, todas sus fuerzas y sus medios están encaminados a la consecución de un único fin: la deificación del hombre y la construcción de su cielo aquí en la tierra. En el juego de los movimientos que realmente pesan en el mundo -y dejando de lado el fenómeno del Islam de difícil interpretación- las dos únicas sociedades que tiene sus fines claros e indiscutibles son la Iglesia y el comunismo. La Iglesia, digo, en su doctrina de siempre, la ortodoxa; no en muchos de sus hombres o jerarcas infiltrados por la revolución. Revolución que empieza, justamente, con el liberalismo, iniciado por Lutero en el campo del cual todo lo demás depende, el religioso. Liberalismo del clérigo rebelde que, después de la Reforma y el Humanismo, estalla en la filosofía con el racionalismo y el iluminismo y, en lo político, con la Revolución Francesa. Hasta entonces el hombre había concebido la libertad como un medio para alcanzar el único Fin propuesto por Dios al ser humano: alcanzar, en el respeto de la Ley de Dios y de la Ley natural, su plenitud en Cristo. En la relativa felicidad terrena que puede conseguir para el bien común la ayuda de la gracia y en la definitiva de la eternidad. En la cristiandad, sociedades e individuos podían manejarse libremente en la búsqueda de los caminos que, respetando esas leyes, permitieran alcanzar tal fin. Diversos estamentos y diversas tendencias podían coexistir pacíficamente en la unánime búsqueda de los mismos objetivos.

El liberalismo destruyó esta unidad y, lentamente, comenzó a disolver y destruir la sociedad cristiana y sus naciones. El proceso fue al comienzo lento, porque la unidad de la fe y de las costumbres morales cristianan que impregnaban al pueblo dejaba en manos de unos pocos doctorcitos y sectarios de logias el vivir esas ideas. Pero, poco a poco, y a través de guerras como nunca se habían visto en la antigüedad y hoy, mediante los omnipotentes e hipnóticos mas media y el señuelo de los bienes de consumo y del sexo, el liberalismo y su doctrina ha llegado a todos. Y su doctrina es: “no existen fines naturales ni sobrenaturales puestos por Dios; no existen verdades absolutas; no existen leyes morales obligatorias ni universales; el hombre es dueño de fijarse a si mismo sus propuso fines y sus propias normas. De este modo la libertad deja de ser un medio para alcanzar el verdadero fin del hombre y de las sociedades y se transforma a sí misma en fin. El objetivo no es alcanzar el fin ‘por medio' de la libertad. El objetivo es simplemente ‘la libertad'. De allí que, paulatinamente, desde esta libertad sin horizontes y que se goza en sí misma, van cayendo, en la sociedades, todas las estructuras morales; las jerarquías y la autoridad son demolidas; las naciones se disuelven a falta de fines unificantes. Aparecen los ‘partidos', no ya como grupos de opinión respecto de los medios, sino como proponiendo los más dispares y destructores fines, con distintas ideologías, dividiendo profundamente el alma de las naciones. Porque, evidentemente, como ya la verdad no existe, ni la ley, serán verdad y ley transitorias las que logren imponer temporalmente el grupo más fuerte, o la que recoja más votos. Por supuesto el liberalismo permite también la existencia de la verdad y la predicación del cristianismo, es su única ventaja sobre el marxismo. Pero, más rápidamente que éste, destruye la unidad de las naciones, incapacita al hombre para el acceso a la verdad, haciéndolo todo subjetivo, todo lo transforma en opinión, todo lo discute, subvierte las escalas de valores y lanza inerme a las masas al mal ejemplo de los patrones de moda, a la voracidad de la economía, al descontrol de la propaganda, a la disolución de toda norma y moral. “La libertad alocada del liberalismo” –como lo decía bien Marx- no puede ser sino una etapa transitoria: la libertad del liberalismo termina por destruirse a sí misma. El caos clama por el orden y ese orden –decía él- “lo impondremos nosotros”. El hombre transformado en Dios. El mundo material su paraíso. La técnica su ley su moral. “Entonces ¿Tú eres Rey? ” “ Sí, tú los has dicho, yo soy rey. Pero mi Reino no es de este mundo” No. No viene del poder del mundo; ni del capricho de la libertad; ni de los hombres; ni del arbitrio de los tiranos; ni del voto de las multitudes. Viene de Dios. Y está fundado no en la opinión de las mayorías, ni en los planes de las sectas y, menos, de los laboratorios de los técnicos o de los banqueros o en la charlatanería de la partidocracia, sino en la verdad. “ Para eso he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad ”. Y esa es la opción de toda sociedad: o seguir la ley de Dios y -cualquiera sea el sistema- someterse a la verdad; o seguir la ley del hombre, según el arbitrio del déspota o de la mayoría manipulada. Hacer revoluciones para cambiar de sistema, o para concertar medios, o para llamar a elecciones, o para poner generales o coroneles, de nada sirve, si antes no es aceptada de una buena vez la lealtad de la patria a Dios, tal como fue fundada. Patria que nos ha sido robada y que queremos volver a recuperar, así nos vaya la vida, para Cristo Rey. |