Sermones de

CRISTO REY

Pbro. Gustavo E. PODESTÁ

1987. Ciclo A

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO Lectura del santo Evangelio según san Mateo 25, 31-46 SERMÓN Primera Misa en capilla Corpus Christi de Juan Bautista Ramírez Coronamos nuestro año litúrgico -que no coincide con el año civil- con la solemnidad de Cristo Rey. El domingo próximo comienza un nuevo ciclo. Será el ‘primer domingo de Adviento': otra vez a vivir y meditar la expectativa, el advenimiento –el ‘adviento'-, de la Navidad. Pero, hoy, la Iglesia, como simbolizando a través del año la historia misma de la humanidad, quiere, en esta fiesta, mostrar el fin de la historia, la entronización definitiva del señorío de Cristo sobre el Universo. Ya acabadas las vicisitudes que las extraviadas libertades de los hombres introducen en este tiempo la gestación del Reino. El evangelio leído en esta Misa ha sido elegido por su primer versículo: el “Hijo del Hombre” que se sienta en su trono de gloria y que, dos versículos después, es mencionado como Rey. Figura véterotestamentaria -la del Hijo del hombre- representaba la justicia definitiva que vendría, no de las actividades de los hombres, ni de sus armas, ni de sus revoluciones liberadoras, sino de una realeza y autoridad mandadas del Cielo. No de la serpiente -figura de la tierra y de las oscuras pulsiones de lo puramente humano- sino de las ‘nubes', de la gloria, de la corte angélica, símbolos de la trascendencia, del ámbito de lo divino de donde proviene todo verdadero poder, sabiduría y bondad. Hacia comienzo del siglo V, un monje originario de Gran Bretaña -¡tenía que ser!-, Pelagio , aparece por Roma predicando novedosas doctrinas. Afirmaba Pelagio que todo hombre nacía en la plenitud de sus fuerzas, tal como Adán en la tradición judía intertestamentaria. Ninguna tara lo debilitaba. Era perfectamente apto según su libre arbitrio para realizarse humanamente en el orden ético y político. Y, más aún, con sus propias fuerzas podía merecer la salvación, la vida eterna. No le eran necesarias una fuerza, una sabiduría y una bondad infundidas de arriba. Es decir: no se necesitaba la gracia ‘sobre-natural' -o ‘hipercósmica', como decían los griegos-; bastaban las humanas fuerzas para lograrlo todo. Y si, como sabemos, toda gracia sobrenatural depende de Cristo, no era, pues, necesario Cristo. Cuanto mucho Jesús había sido un buen ‘ejemplo' para que nosotros, con nuestras solas fuerzas, luces y ganas sigamos sus pasos.

El pobre obispo de Hipona , Agustín , se volvió loco hasta el fin de sus días combatiendo esta locura pelagiana: si el hombre está fenómeno, basta su vigor, su ciencia y su bondad natural para realizarse humana y aún divinamente ¿para qué necesitamos a Cristo, para qué la Iglesia , los sacerdotes, los sacramentos?

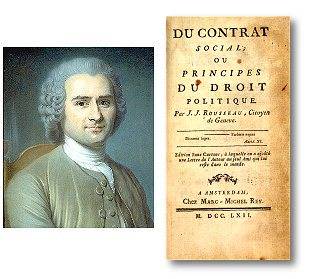

Ni siquiera cuando las hordas visigodas de Alarico , en el 410 expugnan la urbe y la saquean, doblando la testuz del orgulloso imperio romano construido sobre la adoración del hombre, representado por la ‘dea Roma' y el emperador divinizados -y cuando hasta la misma hermana del emperador, Galla Placidia , es capturada- ni siquiera allí Pelagio abdica de sus sueños utópicos y de su confianza en lo humano. Huye al norte de África en donde sigue propalando sus prometeicas ideas. De allí tendrá que huir otra vez, pisándole los talones los vándalos. Pero ni aún entonces deja sus sueños. Ni vándalos, ni visigodos, ni la corrupción romana lo convencen: el hombre es naturalmente bueno –seguirá afirmando, como lo hará varios siglos después Rousseau , el padre de la democracia- solo algunos retoques y ¡pluf!, a golpes de cada vez más libertad, nacerá la nueva humanidad sin lacras.

En la Hipona, cerca de Cartago, sitiada por los vándalos, muy otros eran los pensamientos del viejo obispo Agustín, cuando da sus últimos toques a su obra maestra La ciudad de Dios . Él ha visto mucho horror, injusticia y podredumbre en esa Roma pagana y decadente y ha sentido el grito bestial de la fuerza bruta, de la codicia y de la lujuria de las mesnadas bárbaras. Él sabe que si es posible construir una Ciudad, una civilización verdadera, lo será no sobre la pura libertad del hombre. No la ‘ciudad de los hombres' a quienes une ‘el amor de sí mismos', sino la Ciudad de Dios, edificada sobre la gracia de Cristo. La Ciudad de aquellos a los que une ‘el amor de Dios'. La opción es de hierro: o Babilonia o la celeste Jerusalén. Y cuando Dios ahorra a Agustín ver su ciudad africana en manos de los vándalos -que la conquistarán y arrasarán poco después- abriendo sus ojos a la luz de la Vida eterna, en sus últimos momentos, quizá el viejo habrá mezclado sus esperanzas de cielo, con esperanzas de cristiandad, de una sociedad fundada sobre los preceptos divinos, rectificada su voluntad política hacia Dios, obradora de la verdadera justicia y de la paz, iluminada por la fe, fortalecida por la esperanza, animada por la caridad, gobernada por reyes sabios y jueces justos y contenidos los intentos subversivos de los malos de afuera y de adentro, por guerreros santos. Todo alimentado desde arriba por el poder, la ciencia y la bondad de Cristo, alcanzada a los hombres mediante el sacerdocio y sostenido por las oraciones de las vírgenes. Porque vean, el evangelio de hoy, tomado aisladamente, quizás pueda inducir a alguno a error. De hecho, algún ‘teólogo' -si se lo pudiera llamar así- ‘de la liberación' lo aduce para demostrar cómo, frente a Dios, la única materia de juicio serán estas obras ‘políticas' de solucionar el problema del hambre, de la vivienda, de la salud, de los prisioneros políticos… Es, por supuesto, no entender a Mateo. Éste escribe bastantes años después del san Pablo y ya está bien asentada la doctrina de que ‘es imposible cumplir la Ley sin la gracia de Cristo'. El evangelio de hoy no sólo supone todo el resto del evangelio mateano sino toda la doctrina paulina. Está claramente dicho que solo Cristo salva , con su bautismo, y que es necesario orar y ponerse en contacto con la palabra de Dios y la liturgia y alimentarse constantemente de Él. Lo que ahora nos dice Mateo, es que eso no basta: que la teoría exige praxis, la fe obras, el venir a Misa vivir cristianamente. Praxis, obras, vivir cristiano posibilitados justamente por la gracia. De allí que el juicio de hoy no es un juicio indiscriminado a todo el mundo sea cual fuere su fe, o religión a la que perteneciere, o la ideología que sustentare. Es una antigua escena apocalíptica de ‘juicio a las naciones' que Jesús toma prestada y Mateo coloca en un contexto como el de los talentos, las vírgenes prudentes y el servidor fiel en donde, obviamente, está hablando a cristianos y exhortándoles -mucho años después de Pablo- a que sean coherentes con su fe, con su nueva situación de hijos de Dios, vivificados por la gracia de Cristo. Cualquier manipulación de este texto, pues, en sentido tercermundista o masón o ecuménico es mendaz e infundado. Sin fe en Cristo no hay salvación. Fuera de la Iglesia no hay salud. (Aunque bien es verdad que los teólogos sostienen que Cristo puede dar esa fe o esa pertenencia a la Iglesia por caminos no explícitos y que nosotros desconocemos). Pero la cosa es más seria aún. Sin duda que la Vida eterna, la entrada en el definitivo Reino es imposible sin la gracia de Cristo, ya que supera absolutamente las posibilidades naturales del hombre, limitadas al dominio del universo témporo-espacial. Pero, más aún: es doctrina ‘teológicamente cierta' que ni siquiera puede el hombre realizar plenamente lo humano sin la ayuda de la gracia. En palabras de Tomás de Aquino : el hombre no puede cumplir íntegramente los programas del la ética natural –‘cuantimás' de la recta política- sin la ayuda de la gracia. Por supuesto que, librado a sus propias fuerzas puede hacer muchísimas cosas buenas. Como dice Agustín: “aedificare domos, plantare vineas, habere amicos” –“construir casas, plantar viñas, tener amigos”-. Pero no lograr todo el bien que le es connatural, ni cumplir íntegramente con la ética, ni por mucho tiempo.

Porque el hombre -ya le hemos dicho- está hecho por Dios para realizarse en lo sobrenatural . Está ‘naturalmente' llamado a superarse en Dios. Por eso, paradojalmente, cerrarse en lo natural es ¡contra-natura!. Conformarse con lo humano, ‘inhumano'. Estar sin la gracia, pecado. No abrirse al Dios que en Cristo se hace fuente de poder, sabiduría y bondad, derivar a la impotencia, la necedad y la maldad. Y todos -enseña la Iglesia- nacemos en ese estado ‘desgraciado': débiles, ignorantes, egoístas. Solamente podemos salir de él -no solo en orden a la Vida Eterna sino a la rectitud de vida en este mundo- por el Cristo que nos sana, nos ilumina y nos caldea el corazón. Si no enderezamos nuestro corazón hacia el verdadero objeto de nuestras ansias que es Dios; si no rectificamos nuestros último objetivos y fines -dice Tomás de Aquino-, es absolutamente imposible, para individuos y sociedades, cumplir enteramente la ley y lograr la verdadera paz. Porque por cierto que el hombre, aún dejado a su naturaleza, puede muchas cosas: puede llegar a las estrellas, acumular riquezas, inventar el televisor y la computadora, prolongar la vida, pero, sin Cristo, nunca podrá usar bien de esa vida, ni de esa televisión, computadoras, riquezas y estrellas. Podrán, algunos, vivir el amor de la mujer y de los hijos y de los amigos, pero, sin Cristo, nunca podrán alcanzar, todos, la plenitud del amor extático, inconmovible, imperecedero, pleno, ni evitar la decadencia, el desgaste y las aberraciones. Podrá lograrse, en aquella o esta civilización sin Cristo, una cierta paz, o una u otra virtudes de valor, de constancia, de honor, de justicia, de templanza -piénsese en los riquísimos legados puramente humanos de la India , de Asia, de Grecia, de Roma- pero, junto a los parciales valores logrados, de los cuales de todo fue, o será, legítimo heredero y dueño el cristianismo, junto a ellos, en esas mismas civilizaciones, ¡cuántos valores sacrificados, cuántas personas masacradas, humilladas, cuantas mujeres explotadas, cuántas esclavitudes, cuántas costumbres inhumanas! La humanidad integral solo la puede sanar y custodiar Cristo. Lejos de él, de su reyecía, repito única fuente de legítimo poder, sabiduría, y bondad, solo se logra, a la larga, impotencia, estupidez, egoísmo, -mayor o menor según el grado de lejanía del vivir cristiano-. Porque, como decíamos recién, hay posiciones humanas o ideologías o creencias llevadas en buena conciencia capaces de vehiculizar actos de fe implícitamente “cristianos” y ser ayudados, pues, por la gracia de Jesús. Pero ciertamente esto no puede decirse del actual extravío de Occidente, apóstata de Cristo, endiosador del hombre, fundado en el rechazo de Cristo y de su Iglesia. La inercia de ideas y costumbres de cristiandad aún lo sostienen; pero, en su cuerpo que se resquebraja y deshumaniza cada vez más, a pesar de prosperidades y adelantos tecnológicos que esconden en su seno el veneno de nuevas corrupciones y mayores horrores y esclavitudes ‘a los elementos, principados y potestades de este mundo'. Y ¿no será acaso la apostasía de la clase política argentina y, poco a poco, de su pueblo la que nos ha sumergido en este estado de impotencia, desconciertos y egoísmos disolventes, que está acabando con el cuerpo vivo de la Nación ? No: ningún partido salvará a la Nación , ni a la derecha ni a la izquierda, ni estatizando ni privatizando, ni regulando ni desregulando. Sin Cristo Rey cualquier reacción política, ética, o económica, constitucional o revolucionaria, civil o militar, están destinadas, tarde o temprano, a sumarse a las filas de los enemigos de Cristo y, por lo tanto, de lo auténticamente humano y nacional.

Ni tampoco en el mundo es posible lograr la verdadera paz alrededor de los ‘derechos humanos' o de la ‘paz' soviética o del imperio americano o de la ONU o de la Trilateral, ni siquiera alrededor de la ‘ética natural' -como incoherentemente predicaban Lamennais y Maritain y sus secuaces del liberalismo cristiano y democristiano-. Sin la gracia de Cristo, sin el reconocimiento explícito de su reyecía, tanto en lo personal como en lo público y político, no hay posibilidad de auténtica paz. Porque la paz sólo puede venir de la gracia de Aquel cuyo Reino no le viene de este mundo, ni de los impulsos oscuros de la serpiente, ni de la soberanía de Adán, ni de las locuras de Pelagio, ni de las oscuridades fluctuantes de la democracia, ni de las iluminaciones prometeicas de las logias ni de las falsas luces cabalísticas de las razas elegidas sino de Dios, de la gracia, de la dimensión hipercósmica, única dadora de energía, de verdad, y de amor. Cristo ha garantizado en su Iglesia los canales de ese flujo de gracia sobrenatural y lo hace ciertamente al modo humano, al modo de Cristo mismo, el Hijo del Hombre, el Hijo de María. En el cuerpo sobrenaturalizado de los que creen en Cristo y forman el reino hay hombres contacto, hombre signo, hombre sacramento, que se hacen canales de esa fuerza, sabiduría y bondad divinas que alimentan nuestra esperanza, fe y caridad y nos rectifican hacia Dios permitiéndonos el acceso a la Vida eterna y el cumplimiento de nuestros compromisos morales. Son los sacerdotes, los presbíteros, aunados alrededor de los obispos, sucesores de los apóstoles, enviados de Cristo. Ellos, nosotros, no son peores ni mejores que el resto de los cristianos, son tan cristianos como los demás, pero, en la Iglesia , formada fundamentalmente por todas las familias y naciones -cuando las habría- que creen en Cristo, los sacerdotes son los funcionarios públicos, los servidores, que garantizan los servicios esenciales de la población cristiana. A través de ellos pasa el flujo de agua, gas y electricidad y la sanidad, con la limpieza y servicio de cloacas, que alimenta la vida cristiana y le permite crecer y también purificarse, cicatrizarse y reconstruirse. Y para garantía del servicio Dios ha querido que el sacerdocio funcionara cuasi automáticamente. Contra Donato otro heresiarca que dio dolores de cabeza a san Agustín y frente al cual y a sus secuaces requirió, finalmente, para acabar con ellos, el servicio de la espada. Oponiéndose a Donato, digo, que afirmaba que sólo los sacerdotes santos daban válidamente los sacramentos y canalizaban la gracia, la Iglesia, impulsada por Agustín, definió que no dependía de la dignidad personal del sacerdote la eficacia de sus sacramentos, sino de la función y el rito, sea lo que fuere de la probidad o no del hombre que llevaba esa dignidad y administraba el sacramento. El sacerdote, siempre, -aunque corrupto, indigno o ignorante- continuará siendo signo eficaz, puente, de esa gracia que no provienen de los actos aun buenísimos de los hombres, no de las profundidades de la tierra, sino del Hijo del hombre, el que desciende del cielo.

La Iglesia, pues, no son los sacerdotes y los obispos. Es, básicamente, el Pueblo de Dios, los hombres y mujeres que, en familia o en virginidad o celibato, viven su cristianismo en el mundo apuntando hacía el cielo, pero iluminados por la palabra de Cristo que custodian Pedro y los apóstoles en la Escritura y en el Magisterio auténtico y alimentados por la fuerza y el fuego que nos alcanzan los sacerdotes en los sacramentos. Por eso sin sacerdotes no hay Iglesia, porque el pueblo de Dios no es capaz de sacar de sí mismo la gracia sobrenatural, a la manera como creen perversamente las democracias que del pueblo surge la verdad y la razón y la autoridad. No en el orden civil, cuanto menos en el sagrado. Por eso es motivo de regocijo y aliento para todos y esperanza para la Iglesia y para la patria cuando un hombre elige y es elegido para desempeñar la tarea y función del sacerdocio. Y yo, junto con sus amigos y su familia; sobre todo padre, madre y hermano -también sacerdote- que engendraron y acunaron el germen de su vocación con ejemplo de cristiana vida, yo también, vivo mi momento de particular alegría porque mi queridísimo amigo, hermano, y -si me permiten sus padres, como lo permiten mis canas- mi queridísimo hijo, Juan Bautista -quien durante tantos años los domingos me ayudo Misa en esta misma capilla- hoy celebra su primera misa entre nosotros. Fue ordenado presbítero hace una semana: el obispo puso las manos sobre su cabeza, pronunció las palabras ceremoniales y de Juan Bautista -humilde pan de humano trigo- quedó consagrado, trasformado, sacerdote de Cristo, bajo las mismas humildes (por no decir lamentables) apariencias de Juan Bautista. Pero no me río, porque ¡qué más quisiéramos que esa gracia que fluye de nuestras manos y de nuestros labios no nos hiciera menos lamentables! ¡que esos sacramentos y palabra que santifican a los demás nos santificaran a nosotros! ¡Cómo quisiéramos no ser meramente funcionarios de la palabra y de la gracia sino también, como cualquier cristiano, vividores de esa palabra y de esa gracia! Pero ¡qué difícil vivir, para nosotros, sin la ayuda de la oración y las exigencias de Vds., ese cristianismo en medio de las palabras mil veces repetidas, manoseadas y de los sacramentos mil veces efectuados, abusados. Somos como los electricistas que, acostumbrados a la electricidad, ya no sienten las patadas de los voltios. Somos humanos, débiles canales de barro por donde debe pasar el torrente del amor divino. Este asunto del sacerdocio nos supera, nos desborda, nos abruma. Pero claro, esto lo entendemos, lo decimos, lo perdonamos. Pero no nos engañemos, Juan Bautista, Jesús y la gente no nos quieren funcionarios, nos quieren santos. No sé si tienen derecho a exigírnoslo –tanto, en todo caso, como nosotros a ellos- pero Jesús sí, el Rey sí, porque nos soporta bellacos a su lado y ya hay bastante felones en su compañía. De todas maneras no habrá de ser tan difícil, porque gracias a Dios no debemos seguir a Pelagio sino a Agustín, y esa misma gracia que administramos a los demás es también para nosotros. Quiera el Rey, hacer que esa fuerza, sabiduría y amor que él derramará a través tuyo -Juan Bautista sacramento, Juan Bautista sacerdote- no solamente santifique a tu prójimo, a los demás, sino a vos mismo. Para que así te transformes en instrumento dócil de victoria en las batallas del Rey, para Gloria de Cristo y de María, para nuestra felicidad eterna y júbilo de la Iglesia triunfante, para fuerza, luz y caridad de la Iglesia militante y, si Dios quiere, para la reconquista de la patria redimida, en Cristo Rey, nuestro Señor. |