1985. Ciclo B

El hombre contemporáneo, incluso el católico, vive su existencia fragmentariamente, derramada, sin unidad. No solamente en el campo del saber, sino del quehacer, de sus objetivos vitales y aún políticos.

Sobre la falta de unidad en el saber todos hemos oído, una u otra vez, críticas a la formación ‘enciclopedista’, un formar que solo significa ‘informar’. Nuestros educandos, sumergidos por un bombardeo constante de datos que les llegan no solo de la escuela y la universidad -en donde supuestamente en cada disciplina cada día es más lo que se necesita saber- sino a través de los poderosos medios de comunicación de masa que hacen que la gente, porque salta de canal en canal, de noticia en tema, crea saber de todo.

En realidad, quien, en cualquier campo del saber, alcanza una cierta probidad se da cuenta de que, para conocer bien un tema, más y más tiene que restringirlo, especializarse más estrechamente. De tal manera que, frente a la inmensa cantidad de datos disponibles, el hombre actual se ve tensionado por la chistosa antítesis entre la universidad Harvard y el Instituto Técnico de Massachusetts. Porque dicen, a modo de chanza, “En Harvard se aprende cada vez menos acerca de una cantidad cada vez mayor de temas hasta que uno acaba por no saber nada de todo. En Massachusetts en cambio se aprende cada vez más acerca de un número cada vez menor de temas, hasta que uno acaba por saberlo todo de nada”.

Vean, en cada caso, el hombre puede alcanzar gran fama respectivamente o como erudito o como especialista. Pero ¿podrá decirse que realmente ‘sepa’? ¿O, en términos más tradicionales, que posea ‘la sabiduría’?

Porque ‘saber’ realmente no es tener millones de datos en la cabeza –que para eso un buen fichero o una buena memoria de computadora son suficientes- sino poseer el conocimiento organizado, interconectado, ubicado de acuerdo a su mayor o menor importancia, conexo en principios, axiomas y conclusiones.

Como decía Santo Tomás el verdadero sabio no necesita aprenderse de memoria vente mil conclusiones, porque las puede extraer de sus principios. Algo así es el Conocimiento de Dios quien no necesita saber ‘muchas’ cosas, porque a todas las conoce en la perfección omnímoda y simplicísima de su propio Ser, principio de todo.

Pero, a esa unificación, solo se llega en el ámbito de las disciplinas humanísticas y, sobre todo, de la filosofía o, mejor aún, de la teología. Porque justamente la ‘filosofía’ o la ‘teología’ son las que estudian y dan los grandes principios al resto de los saberes humanos. Cosmología, metafísica, antropología, ética, política son los saberes filosóficos que, integrados en la teología, capacitan al hombre para tener una visión orgánica, holística, del universo, de la vida humana, de la historia y de las sociedades. Los únicos saberes capaces de dar sentido y significado a los conocimientos parciales que pueda el hombre acumular a partir de sus investigaciones en el campo del resto de las ciencias. Sin una visión ‘general’ del mundo, sin la filosofía, sin la teología, el hombre está inerme para dominar el cúmulo fantástico de datos con que lo indigesta la educación moderna.

Pero es precisamente a esto a lo que tiende la falsa pedagogía actual: hacer desfilar delante del cerebro de nuestros jóvenes, cientos de datos in’digeridos’ e in’digestos’. Como mucho el funcionamiento matemático de la física, la química y la biología, pero, en cuanto a lo estrictamente humano -literatura, historia, política, filosofía, Dios- o se los dan en forma tal que los hacen repelentes al alumno –datos, fechas, memoria-, o se los dan deformados en palabras y conceptos falsificados, o se los ignora.

Pero ¡qué trágica ignorancia! Porque no es en el terreno de la aritmética o la física o de la química allí donde el hombre se construirá a sí mismo, a su familia, a su patria. En este terreno geométrico a lo sumo aprenderá a ubicarse en la sociedad de la producción, de la técnica o de la burocracia. Pero ¿y él como hombre? ¿qué? Él como marido, como padre, como miembro de una sociedad, él como persona, ¿quién le da objetivos, fines, medios, propósitos, sino en la forma imbécil de slogans o rebajando sus aspiraciones a las apetencias de sus espontaneidades más biológicas e inhumanas?

Y aquí ya estamos tocando el campo del ‘quehacer’ o de los objetivos vitales, morales y políticos, que, como vemos, tienen mucho que ver con el ‘saber’, porque -como dice la filosofía- se quiere lo que se conoce. No se puede querer lo que no se conoce. Saber y querer se solicitan el uno al otro.

Pero vayamos al ‘saber’. ¿Por qué hablo de que, en última instancia, es la teología la que unifica todos los saberes, en cuanto les da su último principio de inteligibilidad, como si fuera el principio o axioma supremo?

Y la respuesta es simple: porque la teología es la ciencia que estudia a Dios y a la relación de todas las cosas con Dios a través de Cristo y resulta que, de hecho, no hay nada -ni el más insignificante grano de polvo, ni la más lejana de las estrellas- que no exista desde Dios y para Dios a través de Cristo.

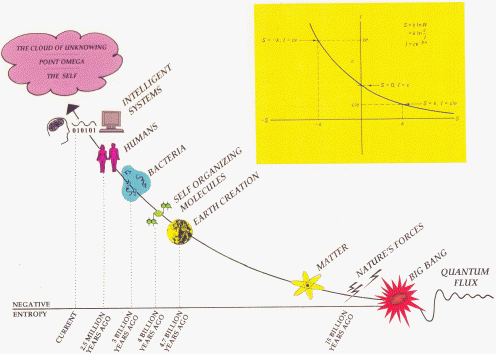

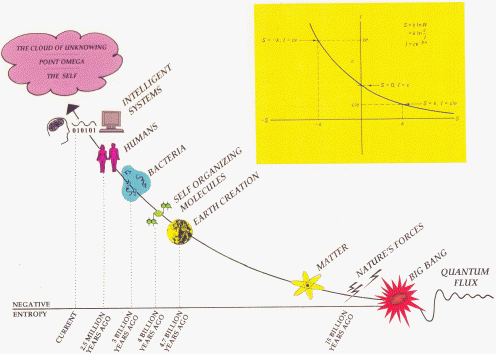

Porque, veamos el grano de polvo o, antes todavía, una molécula o antes, un átomo de hidrógenos, antes un protón o antes todavía un quark ‘rishon’ o ‘leptón’ que sea, en el entretejido del tiempo- espacio relativo, todo objeto apasionante de la física ¿para qué sirve? Para construir el fino y sutil entramado atómico del universo conocido, de la materia, el escenario y el material de la historia. No de modo azaroso ni casual porque los elementos que los constituyen han de combinarse por leyes físicas férreas que no les permiten enlazarse según cualquier manera sino para formar los 100 y pico de elementos, con sus isótopos, de la maravillosa tabla de Mendeleyev y que, a su vez, de acuerdo a relaciones químicas también necesitantes, conformarán moléculas y macromoléculas que, interaccionando entre ellas, permitirán nacer y vivir a los complejos seres vivientes que estudiará la biología en todas sus ramas. Biología que, a su vez, permitirá el surgir y vivir del ser humano a quien estudiarán las ciencias humanas y humanísticas y que -¡finalmente!- permitirá el nacer, vivir y superar lo humano de Jesucristo, a quien estudiará la teología y a quienes se dirigen y encaminan y sirven y en él se subliman todas las fuerzas físicas, químicas, biológicas y humanas del universo. Por Él existen todas las cosas y hacia Él se encaminaron y encaminan desde el inicio de la historia y evolución del universo.

¿Qué sentido pues tiene una física o una química que, en última instancia, no estén al servicio de la explicación y la promoción de lo humano –como trágicamente vemos que a veces sucede (Hiroshima, Nagasaki)-? ¿qué sentido tiene aún más una física o una ciencia humana que en última instancia no estén al servicio de la explicación y promoción de Cristo, finalidad suprema del universo y de su historia?

El laicismo ha querido separa tanto estas realidades y conocimientos que incluso a nosotros católicos hoy nos resulta extraño tratar de unir el átomo de hidrógeno a Jesucristo. Pero tenemos que volver a recordar y recordar que ni la más mínima partícula de materia de cualquier parte del cosmos existe si no es por Cristo y para Cristo, y para aquellos que forman el cuerpo de Cristo y que son los que, terminando la historia del universo, habiéndose unido a Él en esta etapa de nuestra creación que es esta vida, permanezcan unidos para siempre a Él -transformados también por medio de la muerte- en cuerpos gloriosos como el Suyo.

Más importantes que las fuerzas electromagnéticas, gravitatorias, nucleares –las más poderosas- o las atómicas, las cuatro conocidas que los científicos desde Maxwell y Einstein tratan de reducir a un denominador común, buscando una especie de ‘supergravedad’ que explicara todas estas fuerzas, las investigaciones de Michael Hartley Freedman (n1951, Los Ángeles), Sergio Ferrara (n1945, Roma), van Nieuwenhuizen (n1939, Utrecht), más importante que estos o este supuesto unificado vector físico, existe ciertamente una ‘supergravedad’ sobrenatural que traspasa hasta el último gluón o partícula cuántica de energía o de materia y que es el hambre de toda la materia de realizarse plenamente, a través del hombre, en Cristo, hacia Dios. No saber esto es perder el sentido último del universo y, por lo tanto, del hombre; y, por lo tanto, de cada uno de nosotros.

Sergio Ferrara

Es por esto también que ese mismo laicismo del cual hablábamos ha introducido sus falsos compartimientos también en nuestra vida. Porque existen los momentos que dedicamos al trabajo, los que dedicamos al estudio, a comer, al recreo, al sueño y existe también una porción de nuestro tiempo que dedicamos a Dios, a Cristo. Una hora los domingos, algunos minutos con nuestras devociones todos los días. Cuantos más minutos dedicamos todos los días a nuestras devociones, más religiosos se supone que somos.

Es verdad que el hombre es un ser temporal y que las devociones, la oración, la lectura espiritual, el estudio teológico, deben ocupar un tiempo importante en nuestras vidas, pero: ¿Cuánto más tiempo para las cosas propias de Dios más cristiano?

Si yo dedicara tiempo de tal manera a ir a la Iglesia que descuidara mis deberes de madre o si yo rezara tanto que dejar de lado mis obligaciones de estudiante o de profesional ¿eso sería cristiano? Las cosas están mal planteadas. Yo tengo que rezar e imbuirme de Cristo de tal manera que, luego, todo mi quehacer y estudiar esté impregnado y saturado de objetivo cristiano. Y, porque soy cristiano, seré el mejor estudiante y porque soy cristiano el más capaz profesional y porque cristiana la mejor madre y aún el mejor futbolista, porque todo lo haré para vivir más plenamente como hombre y como discípulo de Cristo y en su honor y para poder llevar a Cristo más eficientemente a los demás.

Porque aquí hay otra cosa que produce una enorme confusión cuando se separa excesivamente el campo de lo físico del de lo humano o el del humano del de lo cristiano. Así como la física, la materia, no encuentra su plenitud en si misma sino en cuanto se sublima en el humano -¿dónde alcanzan la materia y sus leyes física y químicas, su estado más perfecto y sublime sino integrando, componiendo, un cerebro humano la obra material más perfecta del cosmos?- así tampoco lo humano encuentra su plenitud y explicación sino en lo cristiano.

Más aún: lo ‘puramente’ humano no puede existir establemente, porque lo humano está hecho para sublimarse en Cristo. Ya lo afirmaban los antiguos escolásticos, Santo Tomás a la cabeza. Existe en el hombre un ‘apetito natural de realizarse en Dios’. Este apetito, como tal, no es sobrenatural, es natural, está inscripto en nuestro código genético, en nuestra constitución encefálica, en nuestra naturaleza, aunque su realización no pueda ser sino sobrenatural. De tal manera que si el hombre no dirige ese apetito humano natural a Dios se hace inhumano. El hombre no puede permanecer en su sola naturaleza, en lo humano. Lo humano dejado a sí mismo, encerrado en sí mismo, sin la gracia, se torna -–como digo- ineluctablemente inhumano. Lo humano es lo cristiano.

En realidad, en eso consiste en parte el famoso misterio del ‘estado de pecado’ con el cual todos nacemos. Porque nacemos en estado puramente humano y, si queremos realizarnos humanamente, tenemos que elevarnos a Dios por la fe sobrenatural. Si no lo hacemos y nos encapsulamos en lo humano, ese apetito natural –de por sí ‘infinito’ o, mejor, ‘indefinido’- de realizarnos en Dios se degenera y desvía, volcándose al puro mundo del hombre y terminando -tal es el destino de la humana biología- en la muerte.

Esto crea indefectiblemente desórdenes personales y sociales que se estructuran en vicios individuales y en culturas más o menos pervertidas –todas algo de bueno por supuesto siempre tienen-.

Pero estas culturas, despojadas de la gracia, no pueden ser y producir sino realizaciones parciales, progresos desmañados, crecimientos tumultuosos y a veces teratológicos, siempre a costa –como lo prueba la historia- de grandes sufrimientos de las mayorías, actuaciones inhumanas, esclavitud, sumisión de la mujer, despotismos, ignorancias letales, y, finalmente, decadencia, revoluciones, guerras, muerte.

Y la cosa no tiene remedio, porque, como decíamos, una sociedad sin Cristo no tiene otro destino, tarde o temprano, que transformarse en inhumana. Porque -y lo repito- no es cuestión de opción libre: lo humano está hecho para Dios, para Cristo y, sin Cristo, el hombre no solo es incompleto, irrealizado, sino que no es verdaderamente hombre.

Y aunque los haya aburrido un poco, esto va para cierto catolicismo, contagiado de liberalismo, nacido con Lamennais y propugnado modernamente por el recientemente fallecido Jacques Maritain quien, lamentablemente, tanto influjo ha tenido y tiene en amplios sectores católicos –la democracia cristiana, por ejemplo, que, gracias a Dios, aquí prácticamente no existe-. Reflejada esta mentalidad en documentos episcopales, pero sobre todo en una mentalidad generalizada entre católicos aún piadosos que es pensar que el cristianismo es una cuestión puramente personal, íntima, subjetiva y que las realidades terrenas, humanas y políticas no tienen nada que ver con El y pueden sustentarse perfectamente sin Él.

Este es el cristianismo llamado progresista o liberal y que no hay que confundir con el cristianismo tercermundista o la teología de la liberación que ha adoptado al marxismo y que, en algún aspecto, es peor todavía.

Digamos que el progresismo o liberalismo cristiano, afirma que el catolicismo no tiene exigencias políticas determinadas. Se podría ser cristiano y, al mismo tiempo, sostener cualquier ideología política. Los más ortodoxos afirman “con tal que no se oponga esta ideología a los principios cristianos o de la ley natural”. O de otro modo, se afirma y se predica que la unidad de los pueblos dentro de sus fronteras y entre sí, es decir la paz, puede lograrse en lo puramente natural, aceptando ‘la ley natural’. Y como de la ley natural hoy nadie quiere oír hablar, se llega a afirmar el disparate de que es posible salvaguardar lo humano solamente con que se respeten los famosos ‘derechos del hombre’ –monigote perverso y satánico de la ley de Dios- o, peor, simplemente –y lo hemos escuchado por aquí- basta -dicen- con que se respete la ‘democracia’, loa soberanía del pueblo, la soberanía del hombre.

Esto –diga quien lo diga- es un deletéreo error. Es desconocer el estado de pecado con el cual todos nacemos, es no saber que lo humano solamente se realiza en Cristo y que, dejado así mismo, lentamente deriva a lo inhumano, a lo perverso, a la tragedia mortífera de individuos y de pueblos falsamente liberados.

Solo la soberanía de Cristo, la de Aquel cuya soberanía no viene de este cosmos humano –‘ek tu kósmu tútu’- como dice el evangelio de hoy y la del que nos revela lo que las cosas, el hombre y las sociedades son, su verdad (que para eso vino al mundo ‘ina martirezo te alethéia’, ‘para testimoniar la verdad’) solo ella, la soberanía de Cristo, puede conducir en cierta paz –nunca perfecta en esta etapa de nuestra creación- a personas y sociedades hacia la perfección final.

El sistema del mundo

Pietro di Puccio d’Orvieto

(Camposanto de Pisa)

Una política sin Cristo, sin la gracia, sin la verdad, sin la Ley y sin los sacramentos, no puede ser sino una política que termina por destruir al hombre y a la nación, llevándolos al sistema oprobioso del único orden posible sin Cristo Rey y que es el que, después del caos, mutila de cualquier forma –o por la fuerza o por el vicio o por la ignorancia- las libertades del hombre y lo someten a engranajes que lo destruyen y lo ponen al servicio efímero de los señores de este mundo.

Efímero, digo, porque nuestro Soberano, nuestro Rey, nuestro Jefe, con sus elegidos, finalmente triunfará, cuando al cumplirse el parto definitivo del mundo, reine El en justicia y majestad, en el gozo de los santos y la perdición perpetua de los que se prefirieron a Él.