Sermones de Cuaresma

Pbro. Gustavo E. PODESTÁ

1980 - Ciclo C viernes SANTO EN LA PASIÓN DEL SEÑOR SERMÓN Hace pocos años -1968-, en una excavación arqueológica en cementerios de Jerusalén, se encontraron, en una tumba modestísima, los restos de un hombre con señales clarísimas de haber muerto crucificado. Incluso los restos oxidados de un clavo que no había podido ser extraído horadaban aún los resecos huesos de uno de sus pies. Pertenecían a un personaje deforme macrocéfalo y giboso ¡quién sabe qué torpe delito lo había conducido al horrendo patíbulo!

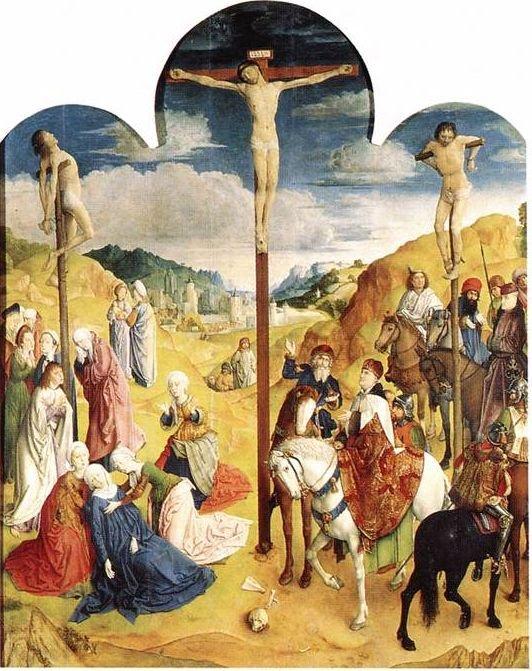

Lo raro no fue el hallazgo sino, al contrario, el hecho de que, hasta entonces, no se hubieran encontrado más esqueletos de crucificados. Porque la verdad es que, durante la antigüedad, la crucifixión era un recurso normal en las ejecuciones de la última pena. Derivada del empalamiento babilonio, había sido popularizada por los fenicios y cartagineses, e introducida por ellos en casi todas las regiones mediterráneas. Quizá también en el antiguo Egipto. Seguramente en Grecia, de donde, tardíamente, había pasado a Roma. En el 63 antes de Cristo, cuando Pompeyo Magno expugnó Jerusalén, cuentan las crónicas de la época, que sembró sus alrededores de un verdadero bosque de cruces, donde miles de judíos pagaron la tenacidad de su resistencia. Los romanos eran especialmente sensibles a la crucifixión y ella –de la cual estaban eximidos los ciudadanos romanos, como Pablo, por ejemplo- estaba reservada a los esclavos. “ Suplicio el más cruel y el más tétrico ”, le llamaba Cicerón. A pesar de ello, durante siglos abundantemente practicado. Solo después de Constantino y la aceptación oficial del cristianismo como religión de estado, por respeto a Cristo, se prohibió seguir practicando esta horrible forma de muerte. No voy a hablar de ella, ni insistir en los estudios médicos contemporáneos para, morbosamente, describir los espantoso sufrimientos causados por este tipo de suplicio. Porque, claro, podríamos batir el parche sobre el horror de los dolores de esa forma de morir, pero, frente a tantos dolores físicos que conoce la humanidad, refinadas torturas, campos de concentración, archipiélagos Gulag ¿cómo -desde este solo punto de vista- ponderar la unicidad, singularidad, del sufrimiento de Jesús? ¿Cómo afirmar, a este nivel, que Cristo ha sufrido más que nadie en el mundo? Los pintores de todas las épocas, algo ingenuamente, al representar en el calvario a los tres crucificados suelen mostrar clavado sólo a Jesús. Los dos ladrones están a sus costados en cruz, pero atados con cuerdas.

Simbolismo útil, sin duda, pero externamente falso: también las manos y pies de los ladrones fueron horadados con clavos. Peor aún: a ellos debieron romperles cruelmente la piernas a mazazos, porque su agonía se prolongaba más allá de la de Jesús y, a decir verdad, la muerte del Señor sobrevino con relativa rapidez. Se sabe de casos de crucificados que vivían días y días colgando de sus pobres miembros torturados, hasta que, piadosa, llegaba la muerte.

No. No es a este nivel físico, biológico, donde hemos de encontrarnos con la insuperabilidad del sufrimiento de Jesús. Nosotros, que sabemos de cánceres y accidentes, de brutalidades y sadismos, de choques espantosos y miembros deformes, de hambres, de heridas y de guerras. El cuerpo lacerado de la humanidad a través de la historia nos habla de multitud de dolores escalofriantes y de suplicios y martirios pavorosos. A nivel físico, la Cruz, ha sido solo uno de los tantos. Por otra parte ¿quién no sabe también que los dolores del alma son a veces tanto o más tremendos que los del cuerpo? ¿Qué dolor de la carne podrá compararse al de la pérdida del ser amado? ¿Qué madre no enfrentaría mil torturas por la vida de su hijo? ¿Qué sufrir comprable al del que se despierta a la mañana y de pronto recuerda que le falta el hijo, la mujer, el ser querido? ¿Y el dolor del abandono y de la soledad? ¿El padecer la envidia poseída o sufrida? El golpe del fracaso, del bochazo, el miedo al enemigo, el terror frente al mal, la angustia de las ilusiones perdidas, de los amores no correspondidos, el hastío de la propia mediocridad, el matrimonio arruinado y desgarrado, la traición, las humillaciones, las vergüenzas. ¡Cuántos dolores, desagradecimientos, destierro y cárceles, lejanía y despedidas, que asfixian al alma y no hay analgésico alguno que los alivie! Deseos insatisfechos, vocaciones frustradas, orgullos humillados. Dolores que se abaten sobre el espíritu e hincan su diente allí donde no alcanza ni el consuelo ni el alcohol y que nos precipitan, tantas veces, en los abismos de la desesperanza, del absurdo, del sin sentido, de la inútil protesta y rebeldía, contra todos, contra los que decimos querer, contra nadie, contra nosotros mismos. Tenebrosa lobreguez en que nos sumerge, a veces, la falta de fe, el no poder dar respuesta a nuestros bullentes interrogantes, el no encontrar sentido a nada en nuestra vida, a preguntas en el vacío, a eternos porqués no respondidos. ¿Para qué vivo, para qué sirvo; para qué estoy? Sombras vacías que flotamos sin peso por la existencia y ahogamos nuestra nada en el ruido y el correr. Ruido inservible, correr inútil; porque la angustia del ama sabemos que está allí y se asoma al menor resquicio de silencio u obligada calma. Si ¡tantos dolores del alma peores que los del cuerpo! Y si el sufrir del cuerpo tiene su límite y su desmayo, en el del alma siempre cabe más, hasta el huir definitivo de la locura o de la muerte. Porque, en todo esto hay una gradación del sufrir: el dolor de la ostra es distinto e inferior al del perro. Y aún éste, como en todo animal, el dolor es casi como un reflejo biológico de defensa, señal de peligro, no asumida conscientemente. Es en la conciencia del hombre que sufre y sabe que sufre donde el dolor físico se transforma en verdadero dolor. Y, específicamente, a nivel del alma, donde el dolor se transforma en mal real. Y, cuanto más sensible un alma, cuanto más perfecta y delicada, cuánto más abierta al bien y a la belleza, más capacidad de dolor, más sensibilidad a la aflicción.

Es recién a este nivel donde podemos comenzar a entender los sufrimientos de Cristo. No solo porque su sangre noble había sido forjada en la calidez exquisita y tierna del seno delicadísimo y los cuidados maternales de María, sino porque toda su sensibilidad humana, sin pecado, sin desviación alguna, había de repugnarse espontánea y profundamente frente a cualquier cosa que chocara contra su sentido de lo bello, de lo grande, de lo digno, de lo bueno. ¿Quién sino el que es capaz de apreciar la buena música es capaz, al mismo tiempo, de sufrir frente a la fea, a la mal interpretada? ¿Quién sino el apto para apreciar los buenos perfumes será disgustado por la fetidez? Allí donde nosotros no vemos nada, el artista es capaz de ver lo bello, pero también, mejor que nosotros, lo caricaturesco, lo feo. Y, entonces ¡que retortijones brutales de dolor habrán sentido el cuerpo y el alma de Cristo frente al precipitarse de lo más bajo y ruin, mezquino y sórdido, del ser humano contra Él. La traición nefanda del discípulo, la cobardía de sus amigos, las negaciones de Pedro, el odio de la plebe, el desprecio de su pueblo, el fracaso de todas sus acciones y palabras, la vergüenza de su humillación frente a todos, las burlas de los soldados y de Herodes, la envidia y el odio de los grandes de Israel, el cinismo de Pilatos. Todo eso se estrelló, quemante, torturante, insoportable, sobre su carne y su alma impoluta, delicada, grande. Pero no hemos llegado aquí ni a la superficie de lo que fue realmente el dolor de Cristo. Porque ese ser humano de Jesús era y es, al mismo tiempo, Dios. Había sido asumido por la segunda persona de la Trinidad. Dios y hombre en el misterio de la Encarnación y, de allí, pues, en las profundidades inescrutables de esta increíble unión, el alma de Cristo había sido portentosamente ampliada y sensibilizada por la gracia. Es allí, en ese borde límite donde Dios –en la eterna procesión del Hijo- se humilla, se aniquila, en lo humano, y lo humano de Jesús se sublima en lo divino, donde debemos detener nuestras asombradas y estupefactas miradas de fe. Porque esa alma, agrandada divinamente, es ahora la que, más allá del sufrir del cuerpo y del espíritu, que también nosotros podemos percibir, es capaz ahora de descubrir la dimensión repugnante, espantosa, mortífera, no ya del mal físico o moral, sino del mal por excelencia, el pecado. Ese pecado del cual nosotros sabemos, aceptamos, -sin entender, porque lo dice la Iglesia-, que es peor mal que todos los males juntos naturales del universo. Él lo entendió y sufrió en toda su devastante malignidad. Nosotros, obtusos como somos, podemos engañarnos con los abalorios del pecado, con su aspecto de bien, su falso brillo, su satisfacción momentánea. Él no. Él se daba cuenta de todo lo que el pecado significa como rechazo de Dios y por tanto como rechazo del bien, de la luz, de la verdad, de la belleza; como corte con la fuente del ser y, por lo tanto, como origen del mal, del no-ser, de la condenación. Lo percibía y sufría patentemente, en toda su repugnante fealdad, en todos los pecados de la historia. Todo eso horror del pecado se precipitó en la Cruz sobre su alma. Pero hay más. No se trata solo del sufrimiento del santo frente al horror del pecado, y del pecado que lo condena a la cruz. No es solo el consuelo piadoso que tenemos los cristianos de saber que Dios, en Jesucristo, ha sufrido por nosotros y nos ha dejado su ‘ejemplo' de sufrir. Allá, en la Cruz, los sufrimientos de Cristo; aquí, los míos. No. Allí en la Cruz también está mis sufrimientos, clavándolo en ella mis pecados. ¿O no te has dado cuenta de que Él, en la Cruz, te amaba y te sigue amando en ese amor cuasi infinito que hace suyo todo lo que te aqueja y duele? La Cruz no es un acontecimiento recogido por la pluma de un periodista evangélico sucedido allá lejos y hace tiempo. Porque si Su cuerpo lo ubicó en un momento ya pasado y un lugar lejano, Su alma -que participa, por la Encarnación, de la eternidad y continua presencia de Dios a todos los tiempos, a toda la historia, a todos los espacios- Su lama está, aquí y hoy y mañana, presente a todos tus instante, a todos tus sufrires, a todos tus pecados. Ese Jesús que has visto hoy en el evangelio sufriendo en la Cruz, está sufriendo no solo con sus propios dolores sino que también -porque te ama como solo Dios puede amar y por eso se hace uno con vos-, en su alma agrandada que desde la Cruz trasciende todos los tiempos y lugares, también sufre con tu propio sufrir. Y cuando, en el pecado, hieres en ti mismo la obra de Dios y la encaminas a la condenación y hacia la nada, a Él lo hieres. Nunca estás solo con tu sufrimiento, porque, cuando sufres, tu enamorado desde la Cruz está sufriendo tu propio dolor. No es solo el Dios que te acompaña, que te consuela, que te fortalece. Es el Dios que te quiere y a quien está punzando tu mismísimo dolor, compartiendo hasta la última gota de tus lágrimas y tu sangre. Tú y Él. Eso es lo que hace distinta la Cruz de Jesús de todas las demás. No las cuerdas o los clavos, sino que, en la Cruz de Jesús, caben y están todas las cruces, todos los sufrires, todos los pecados. La Cruz de Cristo es todos los males de la humanidad, por Él sufridos en la compasión perfecta del perfecto amor. ¿Te das cuenta? Todos. También los míos y los tuyos. No confusos. Uno a uno, minuto a minuto. El de Marta y el de Gloria, el de Carlos y el de Juan. Todos se reparten entre los clavos y espinas y heridas que traspasan a Jesús. Los está cargando en Su Cruz. Vino a la tierra para buscar, inocente, tu dolor. Vino a la tierra para sufrir el terrible sufrir de tu pecar. Sufrió y murió contigo y por ti. No temas sufrir y morir, con El.

Mañana, dichosa Pascua, sabrás por qué y para qué.  |