Sermones de Cuaresma

Pbro. Gustavo E. PODESTÁ

1988 - Ciclo B viernes SANTO EN LA PASIÓN DEL SEÑOR SERMÓN “Verdugo”, viene de verde, ‘viridis', en latín. Aún hoy, el término castellano designa el vástago nuevo, flexible, recién cortado, de las plantas. Con él se aplicaban penas de azote a los delincuentes y a los esclavos. El que las ejecutaba tomó el mismo nombre. A medida del aumento de la crueldad y ciencia de los hombres, el oficio se fue especializando, y el verdugo dejó las ramas verdes y debió aprender el uso de otros instrumentos más sofisticados. No solo de tortura sino también de muerte, porque en sus manos quedó la ejecución, también, de la pena capital. Hoy los psiquiatras de las clínicas de internación rusa y los médicos de las prisiones vietnamitas han transformado la profesión en una rama altamente sutil del saber humano. Pero ya en la época romana el oficio había alcanzado suficiente grado de idoneidad. De todas maneras, hacer sufrir a los demás es algo que todos solemos aprender rápido, desde chicos, casi instintivamente. Especialmente con la gente que está cerca y más conocemos, de quienes sabemos dónde apretar psíquica o físicamente para hacerlos sufrir. ¡Vulnerabilidad terrible del ser humano! ¡Aquel que más me conoce, aquel, quizá, a quien más amo, es el más capaz –si quiere- de hacerme sufrir! El verdugo de los romanos era ya un profesional. Quizá no de sangre enteramente romana. Había oficios que ningún ciudadano respetable estaba dispuesto asumir. Y existían suplicios que habían repugnado siempre al espíritu de Roma. Entre ellos la crucifixión. La habían aprendido tardíamente de los bárbaros fenicios y cartagineses. Pero, aun durante el imperio, adoptadas tantas costumbres bestiales de los pueblos conquistados, era un pena infame que producía repulsión a los legistas y era admitida con reluctancia solo para los esclavos. Nunca para un ciudadano romano. Era una operación delicada. Había que saber elegir los clavos: no de sección redonda, sino cuadrangular, de bordes afilados y mordientes.

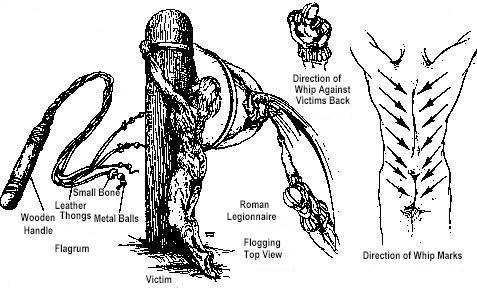

Los prescriptos azotes previos, ya no con ramas verdes sino con tiras de cuero emplomadas en las puntas, debían ser suministrados sabiamente, para no matar al reo antes de la crucifixión, ni agotarlo de tal manera que, luego, no diera el disuasorio y ejemplar espectáculo de una larga agonía.

Y no era cuestión de clavar en cualquier parte, de modo que la carne se desagarrara y no sostuviera el peso del cuerpo al levantarlo y, luego, en sus movimientos de dolor. Había que tantear cuidadosamente, con el índice, la muñeca, entre los huesos carpianos, y no confundirse con el escafoides: entre el ganchoso, el grande y el semilunar debía penetrar el clavo en ángulo correcto. Sin atravesar nervios, de modo que el peso los apretara entre el filo del hierro y el hueso. Calcular la extensión de los brazos de modo que la respiración, una vez, colgante, fuera dificultosa pero posible. Y, la misma operación entre los cuneiformes de tarso, para que, cuando el dolor de las muñecas y el ansia de respirar hiciera que el crucificado buscar alivio apoyándose en los pies, oprimiera nervios y tejidos contra el escafoides tarsiano y el astrágalo. Las contracciones tetánicas llegarían más o menos rápido según el menor o mayor oficio del verdugo. Retornaría satisfecho a su casa, no solo por la paga recibida, sino por la calidad de la agonía, el ritmo de las agitaciones del ajusticiado alternando su peso en la tortura de las muñecas o de los pies, el tiempo de su finamiento y de su asfixia final. Al fin y al cabo no era un mercenario. Era un profesional; orgulloso de su oficio.

Sí. El dolor siempre tiene algo de bestial, de inhumano, de inexplicable. Aunque la ciencia lo entienda, en sus orígenes evolutivos, como la señal de alarma necesaria para la supervivencia, la lámpara roja que se enciende indicando que algo va mal, la sirena que aúlla su advertencia para la reacción urgente. Pero esto que hasta los automatismos animales encontramos más o menos razonable, en el hombre, consciente de su yo y, por lo tanto, de su dolor –le duele y, además, sabe que le duele-, se transforma en el hecho más absurdo e indescifrable de la naturaleza. La mancha oscura, la pieza mal ubicada, el rasgo equivocado, la página que sobra, el cable o el transistor que falta para que el mundo aparezca coherente, para que yo pueda creer que refleja la sabiduría y bondad de un Creador. Es verdad que los peores dolores los causa el mismo hombre, con sus excesos, sus abusos, sus desequilibrios ecológicos, que multiplican las enfermedades y las humanas penas. Sobre todo, con sus pecados –para usar la vieja palabra hoy fuera de moda-, con sus egoísmos, sus envidias, sus odios, sus frustraciones volcadas en sadismo, con sus ambiciones de dominio, de bienes, de placeres que esclavizan y prostituyen a sí miso y a los demás. Sí, absurdos dolores, pero, al fin y al cabo, causados por el propio ser humano. ¡Tanta hambre y miseria; la abusiva violencia! Pero también ¡terribles dolores del alma!: los del amor traicionado, los de la injusticia, los de la impotencia frente al mal, los de la soledad, los de la familia o de la patria destruidas, los de las esperanzas defraudadas, de las envidias y los celos, los del ser usados por los demás. En todo esto el hombre es su propio verdugo. Pero siempre queda esa porción de dolor y sufrimiento que nosotros no provocamos y de los cuales la humanidad no se siente culpable: dolores de enfermedad y de cataclismos, de sequías y de terremotos, de malformaciones, de locuras y de orfandad. Y aún de los dolores que producen nuestras propias culpas ¿no que tantas veces parecen como desproporcionados, excesivos, brutales, respecto a nuestra propia culpabilidad, disminuida por nuestras debilidades e ignorancias? No es tan fácil echarle a Adán, al hombre, la culpa de los males, para defenderlo a Dios y quitarle su incumbencia. Los antiguos que creían en dioses caprichosos, en demonios malignos, en divinidades fluctuantes y viciosas, enfrentadas entre sí, no tenían problemas intelectuales. Trataban de huir al dolor los que podían o enfrentarlo lo mejor posible, estoicamente, incluso proponiéndolo como prueba de hombría, como condición de cualquier elevación, como virtud máxima del guerrero, aprendiendo a asumirlo o dominarlo. Pero las cosas eran simplemente así y, como venían, las enfrentaban o aceptaban Pero nosotros creemos en la bondad de Dios. Y, si Dios –me dicen- es bueno ¿de dónde el mal? ¿Por qué permite o provoca el sufrimiento? Nos resistimos a descargarlo de toda responsabilidad y lanzarla toda sobre alguna mítica culpa de algún antepasado o en nuestras propias culpas. ¡Ah, misterio! Quizá algo nos responda el hecho del ‘dolor señal'. Sí, lo de la luz roja, la sirena que indica que algo no va bien y que hay que apresurarse a tratar de poner remedio, a acudir a la defensa o a la obra. ¿No será, en principio, el dolor, el sufrimiento del mundo, como una gran señal colorada, una sirena intermitente, que advierta al hombre que algo no funciona, que algo está herido, infectado, no va? ¿O como la sirena de la fábrica que llama al obrero al trabajo? Ese dolor que, en los animales no es más que la alarma automática del cuerpo que quiere sobrevivir, transportado, en el hombre, al nivel del sufrimiento ¿no será la alarma de un deseo de supervivencia mucho mayor? ¿la rebelión sana de una vida de por si no destinada a la muerte y que corre el riesgo, si no hay alarma, de quedar entrampada en el límite de la creaturidad? Creaturidad, por otro lado, de por sí encaminada a la oscuridad y a la nada, final destino físico del universo material? ¿No será el sufrir, acaso, un anticipo alertante de la muerte que a todos nos acecha? ¿El indicador elocuente de que es estúpido poner nuestras esperanzas en el más acá? ¿Suprimir el dolor no sería engañar al hombre haciéndole creer que está hecho para este mundo, que esta tierra puede saciarlo, que lo humano es capaz de llenar lo humano? ¡Qué excesivamente hermoso y complaciente sería el mundo si no fuera por el dolor! ¿Quién sería capaz de levantar la mirada a bienes y felicidades superiores? “¡ Ay de los ricos, ay de los satisfechos, ay de los que ríen !”, dicen las malaventuranzas de Jesús. Sí: ¡ay de los que drogados y anestesiados por los bienes de este mundo, se quedarán para siempre en él! Tragedia del hombre, no del animal. Porque el hombre está destinado a realizarse más allá de sí mismo y de su mundo, en Dios. Tragedia terrible, metafísica, conformarse con el mundo. Tragedia frente a la cual toda señal de alarma, toda luz roja, todo ruido de sirena, poco es. Pero no solo del límite humano en el cual no debe quedarse encerrado el hombre nos advierte el dolor. Porque el dolor –como decíamos- viene, en este mundo, asociado muchísimas veces al pecado. Y no solo al pecado protervo y malévolo, sino a la ignorancia o la debilidad de los que están lejos o no conocen a Dios. Si todos viviéramos el amor de Jesús y la sabiduría de sus mandamientos ¿no seríamos muchísimo más felices? Inocentes o culpables ¡cuánto sufrimos nuestro propio pecado e el pecado de los demás, verdugos unos de otros! ¡Cuánta inhumanidad, estupidez y bajeza en las gentes y sociedades alejadas de Dios, culpable o inculpablemente! ¡Cuánto sufrir inútil! Pero, todo ello ¿no será un anticipo expresivo de lo que sucederá en la eternidad si morimos alejados de Dios? ¡Qué mejor señal de alarma del riesgo del inferno que acecha que los infiernos que crean en este mundo nuestros propios pecados! Dolores anticipo del grande e inmenso dolor de la lejanía definitiva de Dios, de la pérdida de la gran oportunidad, del estrepitoso y definitivo fracaso de nuestra vocación de divinidad. Los clavos duelen, sí, los dedos crispados, la sed, los pulmones sin aire, los músculos que ya rígidos no dan más. Pero, si todo dolor es, en cualquier hombre, la señal sufriente de que algo no va bien, en Jesús, la Cruz y su dolor físico apenas alcanzan a simbolizar y alertar sobre el pavoroso mal que enfrenta en su interior. Allí se despliega poderoso y repelente el misterio asqueante de la iniquidad. Es hombre, sí, pero no es un hombre cualquiera. Es el comienzo de la nueva creación. El Rey y primogénito de la nueva humanidad. Subsistente en la hipóstasis del Verbo. Alcanza, en ese su momento de final entrega, la plenitud explícita de la gracia de la capitalidad, de su ser cabeza del cuerpo de la Iglesia. Toda la gracia sobrenatural con la cual nosotros mismos hemos de ser divinizados inunda la conciencia humana de Cristo. Pero ese momento, casi intemporal y contemporáneo a toda la historia de los hombres, es precedido y sostenido, también contemporáneo a todo tiempo, por la conciencia plena y desgarrante de todo el sufrir del mundo, de los dolores de todos y cada uno de los hombres, del infierno del pecado y de la lejanía de Dios, del llanto de toda la humanidad y de la desdicha de los condenados. Horror multiplicado por la compasión del amor insondable de su Corazón sagrado. Todas las soledades, todos los llantos, todas las muertes de seres queridos, todos los fracasos y sinsentidos, todos los aullidos de hambrientos, prisioneros, abortados, engañados, pervertidos, enfermos y torturados, abrazados en su amor. Todos los sentimientos de impotencia frente al pecado, todas las maldades de los hombres, son absorbidos por Cristo en ese instante intemporal. Toda la sordidez del pecado y de las penas del infierno se vuelcan sobre Él, en el vértigo sufriente de un arrojarse final a ciegas en las manos de un Padre que se ha transformado para él en un ‘ Dios que lo ha abandonado ' y lo deja, aparentemente inerme, en su derelicción. Y, allí, Jesús consuma sobrehumanamente la entrega de amor de su Misa de ayer. Hasta olvidado de su propio dolor porque lo que sufre no es ‘su' dolor, sino el ‘tuyo', el ‘mío', el de ‘mi' pecado, el de ‘mi' padecer. El de toda su sufriente, pecadora, miserable, pequeña, tonta, amada humanidad. Y, olvidado de su propio dolor, sufriendo el nuestro y entregado al Padre, extasiado, salido de sí mismo en muerte de amor, consuma la obra de la Redención, porque, perfectamente coincidente con la procesión del Verbo y en él sostenido, lanza el puente por el cual todos nosotros podremos alcanzar a Dios y, sufriendo con El, dar sentido de pascua a nuestro propio dolor. |