Lectura del santo Evangelio según san Marcos 6,1-6a.

Jesús salió de allí y se dirigió a su pueblo, seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía: «¿De dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanos no viven aquí entre nosotros?» Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Por eso les dijo: «Un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa» Y no pudo hacer allí ningún milagro, fuera de curar a unos pocos enfermos, imponiéndoles las manos. Y él se asombraba de su falta de fe.

Sermón

Después del largo paréntesis producido por el tiempo de Pascua y por las fiestas de ‘Ascensión’, ‘Pentecostés’, ‘Trinidad’, ‘Nacimiento de Juan Bautista’ y ‘San Pedro y San Pablo’, que nos han ocupado los últimos domingos ‑todos ellos con sus lecturas propias‑ volvemos hoy a retomar el hilo del evangelio de Marcos que la reforma litúrgica propone, a manera de lectura continua, durante los domingos de este año. Y nos encontramos hoy en los primeros versículos del capítulo sexto.

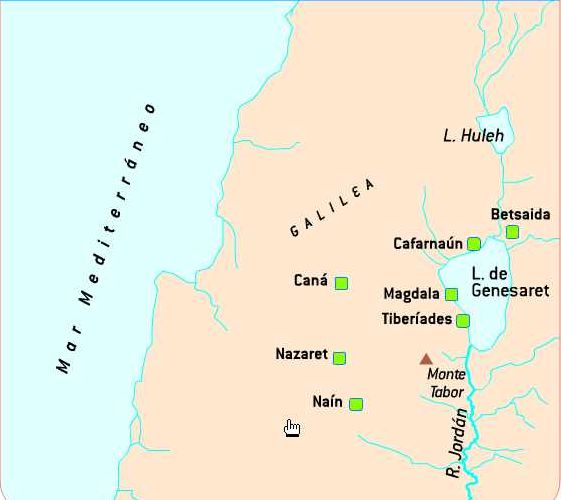

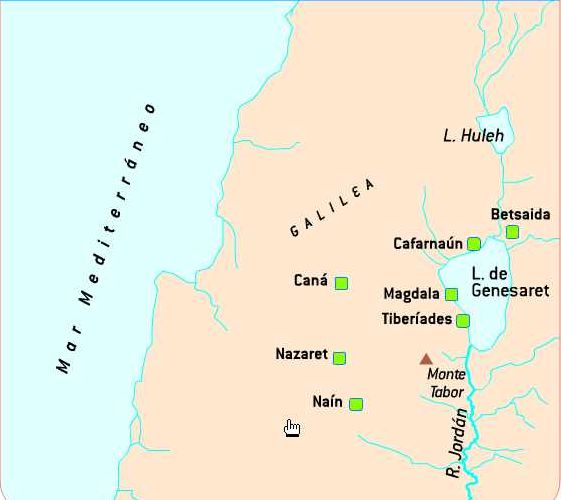

En los capítulos anteriores se nos ha mostrado a Cristo en los inicios de su predicación y de sus milagros. La acción apostólica del Señor se reduce, por ahora, a la región de Galilea –al norte de la Samaría y la Decápolis, a la altura del lago de Tiberíades‑. Todavía no ha salido hacia el gran mundo, hacia Jerusalén. Pero ya lo acompaña un pequeño grupo de discípulos y su renombre comienza a extenderse por la comarca. Justamente con estos discípulos Jesús, hoy, –dice el evangelio‑ llega a su patria, a su pueblo, Nazaret, donde, después de su nacimiento y su corta estadía en Egipto, se había instalado la pequeña familia de José.

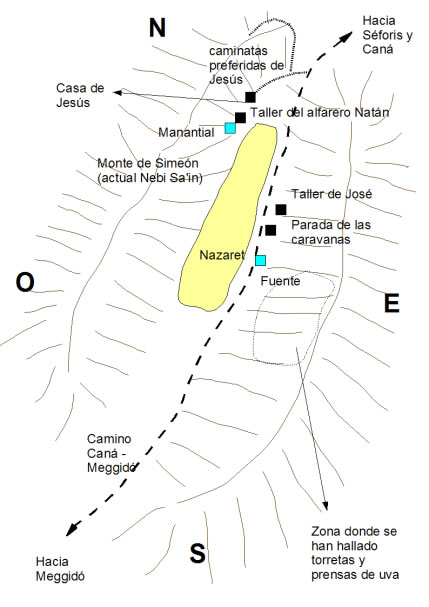

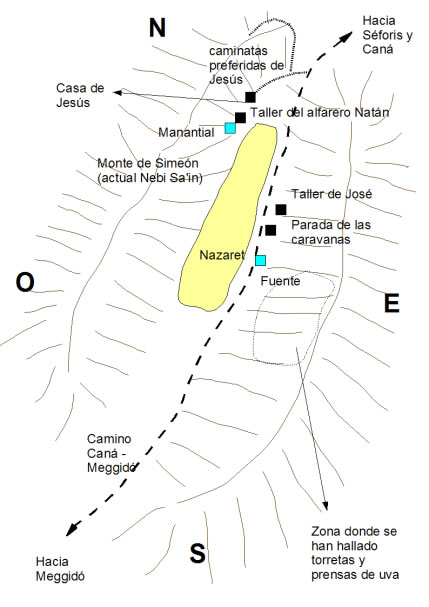

Nazaret, pequeña aldea al pie de la montaña, había sido el escenario de sus juegos de niño y sus andanzas de muchacho. Allí, todos los sábados había acompañado a su padre adoptivo a la no muy amplia ni lujosa sinagoga del lugar y escuchado respetuosamente la lectura de la Biblia.

Es en esa misma sinagoga de sus años mozos a donde, hoy, vuelve, en la plenitud viril de sus treinta años, no ya como oyente sino como expositor autorizado. Y su palabra sensata, majestuosa, enfática, llena de asombro a aquellos que lo escuchan. “¿No es este, acaso, el carpintero?”

[Como si, dentro de unos años, Vds., si acostumbran venir a esta Misa, vieran aquí ocupando mi lugar y predicando elocuentemente a uno de los monaguillos que están ahí ahora tan piadosamente sentados. “¡Cómo! –dirían‑ ¿no es acaso este el chico que ayudaba en Misa de once? Miralo vos qué bien habla. ¡Y tan poca cosa parecía¡]

¿No es acaso el carpintero?

El carpintero. Porque Jesús hereda, como era costumbre en la antigüedad, el oficio de su padre. Carpintero no como los de hoy, digamos, dedicado a fabricar muebles, sino como dice el griego, un ‘tekton’ –de aquí la palabra ‘arqui-tecto’-, una especie de albañil, de maestro mayor de obras, hábil para todas aquellas necesidades constructoras de un pequeño pueblo. Un trabajado calificado, clase media, dueño –amén de la casa‑ de un pequeño taller y de herramientas –no, pues, estrictamente, un pobre obrero como hoy quieren algunos presentarlo, transponiendo falsamente clases sociales de nuestros tiempos a esa época‑.

“No es acaso el carpintero, hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros?”

Los protestantes –y desdichadamente también alguno que se dice católico‑ leyendo con suma ignorancia este pasaje, lo usan para afirmar que María, después del nacimiento de Jesús, había tenido otros hijos y, por tanto, no había permanecido virgen como sostiene el dogma católico. Pero es una falsa cuestión puesto que, en hebreo y arameo, se denomina con el nombre de hermanos (‘ach’) a todos los parientes cercanos. Ejemplos de este uso los tenemos en todo el Antiguo Testamento, como cuando se llama ‘hermanos’ a Abraham y Lot, que eran primos, o a Labán y Jacob, que eran tío y sobrino y otros muchos casos.

De los cuatro parientes que aquí se mencionan no es fácil determinar el parentesco. La madre de dos de ellos, Santiago y José, mujer de un tal Cleofás, fue, según cuenta el mismo Marcos más adelante, una de las mujeres que acompañaron a Cristo hasta el Calvario, hermana o prima de María.

Algunos autores piensan que los otros dos, Simón y Judas, eran también hermanos carnales de Santiago y José. Pero al respecto no hay ninguna certeza.

Lo que sí sabemos es que este Santiago es el que luego aparece en la lista de los apóstoles como Santiago el Menor –no el Mayor que fue a España‑. Lo afirma expresamente Pablo en su carta a los Gálatas. Es autor de la famosa epístola ‘de Santiago’.

Fue el primero obispo de Jerusalén y martirizado hacia el año 62 por los judíos. El tercero mencionado es Judas –Judas Tadeo o Lebbeo‑ no el Iscariote‑ autor el también de una epístola dónde se llama a si mismo hermano de Santiago. Finalmente el cuarto, Simón, podría ser –aunque no es seguro‑ Simón Cananeo o Zelote, evangelizador luego de egipcios y persas. Muerto, asimismo, en el martirio.

De las hermanas –la parentela femenina- no nos da ni los nombres. Total, mujeres …

El asunto es que este antiguo y conocido ‘monaguillo’, con sus aires ahora de gran predicador recibe de todos los flechazos del menosprecio y de la envidia. “¿Qué se creerá este?”

Como siempre, los auditorios más atentos a quién habla que a lo que dice. “¡Qué bien habló!”, “¡Que linda voz!”, “¡Qué garra!”, “¡Es el famoso fulanito!”... Y ¿qué dijo? “¡Ah! No sé.”

A consecuencia de esto, Jesús, con indignación y asombro, ‑cuenta Marcos‑ recordando el antiguo proverbio de “Nadie es profeta en su tierra”, se retira de su pueblo y se va a predicar a más dispuestos auditorios. Un poco como los científicos y artistas argentinos que se quieren hacer apreciar en nuestro país deben irse al extranjero a busca fama y recién después volver –si vuelven‑.

Todo este pasaje aparece en la intención de Marcos como un símbolo de la reyección de Israel, el pueblo elegido antiguamente por Dios y que, por despreciar a Cristo, debe ser dejado por Él. Convirtiéndose en el perpetuo y perenne enemigo de la Iglesia, el nuevo Pueblo de Dios.

Muchos cristianos se encuentran hoy en situación parecida a la de los paisanos de Jesús. Desprecian lo que tienen: las riquezas de sabiduría y cultura que durante dos mil años ha formado y predicado al catolicismo y se fascinan por las cosas que vienen de afuera, del mundo, del nuevo paganismo. Por conocidas –aunque, en verdad, no siempre‑ descartan o menosprecian las enseñanzas tradicionales y piensan que es mejor lo que dice Marx, o Freud, o Luther King, o Castro, o el científico tal y cual, o el sociólogo Mengano, o el teólogo o curita innovador, o el vecino; y se vuelcan entusiastas a repetirlos creyendo que han descubierto la pólvora y que con esas novedades y adaptaciones a las nuevas ‘culturas’ van a convertir a alguien, sin darse cuenta de que los ‘convertidos‑pervertidos’ son ellos.

Siguen creyéndose cristianos, cuando ya han dejado de serlo, porque, por tontos, por despreciar al auténtico Cristo, cuyos hermanos y hermanas viven entre nosotros, Éste los ha dejado e ido, con su palabra y sus milagros, a otra parte.