Ez 16, 2-4. 12-15

Lectura del santo Evangelio según san Juan 6, 24-35

Cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban allí, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla, le preguntaron: "Maestro, ¿cuándo llegaste?". Jesús les respondió: "Les aseguro que ustedes me buscan, no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen, no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la Vida eterna, el que les dará el Hijo del hombre; porque es él a quien Dios, el Padre, marcó con su sello". Ellos le preguntaron: "¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios?". Jesús les respondió: "La obra de Dios es que ustedes crean en aquel que él ha enviado". Y volvieron a preguntarle: "¿Qué signos haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura: Les dio de comer el pan bajado del cielo". Jesús respondió: "Les aseguro que no es Moisés el que les dio el pan del cielo; mi Padre les da el verdadero pan del cielo; porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da Vida al mundo". Ellos le dijeron: "Señor, danos siempre de ese pan". Jesús les respondió: "Yo soy el pan de Vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre; el que cree en mí jamás tendrá sed.

Sermón

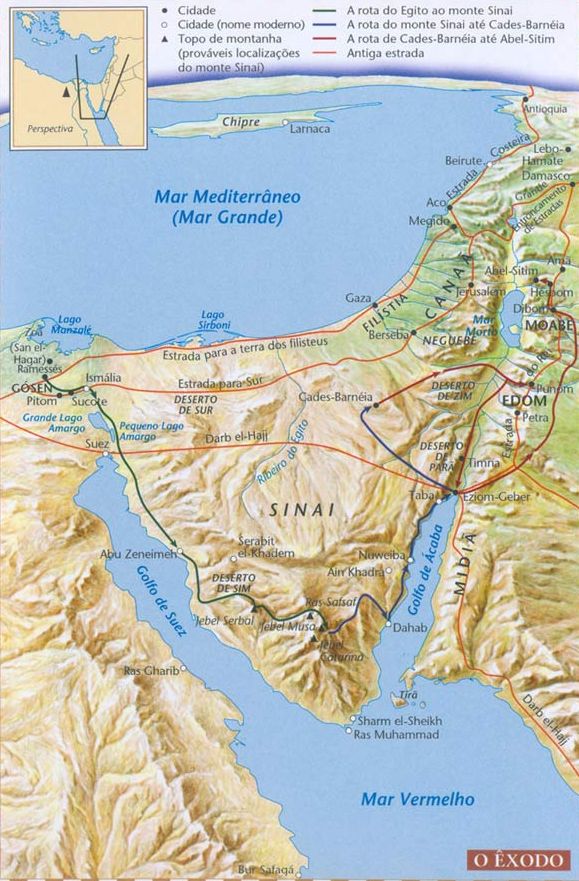

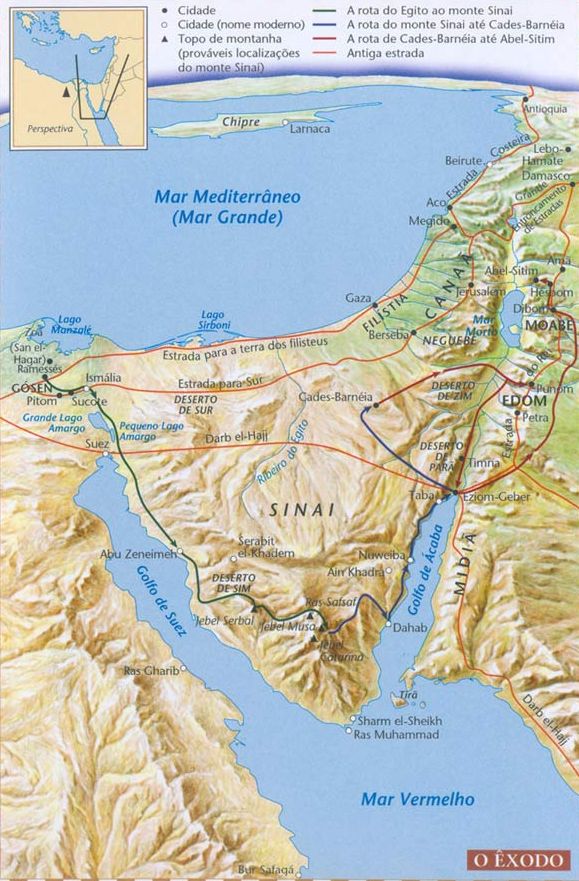

A fines de otoño, huyendo de los amenazantes rigores del invierno, buscando climas más benignos, quién sabe desde qué tiempo inmemorial, bandadas de codornices atraviesan las costas mediterráneas de la península del Sinaí, ese triángulo de tierra árida que apunta al mar Rojo, entre Egipto y Palestina. Lo hacen aún hoy, aunque en reducido número. La caza implacable del hombre las ha disminuido a grupos aislados.

A propósito, me contaba un viejo hermano jesuita en Roma, que, recién llegado a Italia allá por los años veinte, en la temporada de las migraciones nubes negras de golondrinas oscurecían el cielo romano. En la actualidad, diezmadas por el entusiasmo “degli cacciatori”, sobrevuelan, en su ruta milenaria, tres o cuatro menguadas bandadas, y el anciano jesuita me las señalaba tristemente con su sarmentosa mano. Algo así con las codornices.

Algunas de estas aves, en el Sinaí, desorientadas, se desvían de su ruta y derivan peligrosamente por el desierto. A veces la noche las sorprende y revolotean vanamente buscando su ruta. A la mañana, cansadas, se posan en la arena. Allí es fácil atraparlas y, de su fatiga inerme se aprovecha aún los pocos árabes que se atreven a vivir en esos páramos.

También aprovechan dichos árabes de otro recurso que la naturaleza pone a su disposición. Los beduinos de la península sinaítica llaman, todavía hoy, ‘mann’ a la resina de un arbusto que por allí crece y que puede ser recogida del suelo cuando está endurecida por el frío de la noche, ya que el calor del día la derrite y hace caer. El ‘mann’ tiene un sabor dulce y la gente del lugar lo come cuando no tiene otro alimento. Este marco ecológico puede ser el trasfondo de los legendarios relatos bíblicos sobre el Éxodo, situados mil doscientos años antes del nacimiento de Cristo.

Tamarix gallica, cuya resina podría ser el maná.

Dieric Bouts el Viejo (1410/20-1475) Hebreos recogiendo el maná en el desierto

Grupos de semitas nómades arameos que se habían instalado hacia el 1600 AC en el norte de Egipto, casi en la desembocadura del Nilo, huyendo de la sequía y del hambre de sus tierras habituales y aprovechando la benignidad de los faraones hicsos, comenzaron repentinamente, al ser vencidos éstos, a ser oprimidos y utilizados abusivamente por la nueva dinastía gobernante. Después del breve reinado de Tutankamón, hay un cambio dinástico francamente hostil a estas tribus. Con el advenimiento de Ramsés II la opresión se hace insoportable. Los egipcios las reducen prácticamente a la esclavitud. Las agrupan en colonias, les imponen las tareas más duras, se dictan leyes discriminatorias contra ellos.

Es entonces cuando aparece un caudillo guiado por Dios, Moisés, que los convence de que deben abandonar Egipto y dirigirse hacia la Palestina, la tierra prometida. El pueblo, que, desde entonces, será el pueblo israelita ‑no todos con el mismo entusiasmo‑ lo sigue y comienza la huída, el Éxodo, hacia el lugar de la Promesa, la Tierra que mana leche y miel, la libertad. En esta búsqueda deben enfrentar un sinnúmero de dificultades: la persecución de las tropas del faraón, el paso del mar Rojo, el hambre en el desierto. Episodios cuya real dimensión histórica se nos escapa.

Mikhail Vrubel (1856-1910) Moisés

En la escena que hemos leído de la primera lectura, el principal adversario es el fantasma del hambre. Comienzan las protestas, las quejas, el desaliento, la rebeldía. “Al fin y al cabo en Egipto teníamos qué comer”, “¡Ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto cuando nos sentábamos delante de las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos!”. Esa es la queja que elevan los judíos a Moisés.

¡Y qué bien comprendemos este lamento nosotros los cristianos! Porque, desde el comienzo, el cristianismo entendió este relato de la liberación de la explotación egipcia como símbolo y signo de la auténtica liberación que vino a traer Cristo.

Egipto es la figura, el tipo, la imagen, el símbolo, del ‘mundo’, de los hombres corroídos por el egoísmo, los cuidados materiales, el error, el dominio de unos sobre otros, el ansia de placer, de riquezas de confort –la comida, las pantuflas, la televisión, el status‑ aseguradas a costa de los bienes del alma. El mundo del pecado.

Y el Éxodo, la huída, la liberación a través del mar Rojo, es el tipo de las aguas del Bautismo que, atravesadas, nos hacen ingresar en el camino que lleva a la Tierra Prometida, la vida cristiana peregrina, que nos hace transitar tantas veces por variados yermos, en renuncias a los bienes mundanos cuando hacen alianza con el pecado y nos distraen o desvían de nuestra meta de Cielo.

Pero, Señores, ¡qué difícil la travesía! ¡Qué difícil ser cristiano! En cuanto queremos seguir en serio a Cristo ¡cómo extrañamos las ollas llenas y humeantes de Egipto! ¡Qué inconsistente nos aparece la quimera utópica del banquete celestial, la leche y miel de la Tierra Prometida cuando nos aqueja el hambre de la prueba o de la tribulación!

¡Ah! ¡Con qué entusiasmo seguí a Moisés, a Cristo –y aún lo sigo, gracias a Dios‑ cuando entré en el Seminario para hacerme sacerdote! Pero no fue fácil, no. No es fácil.

En los largos años del tiempo del seminario y de la vida cuántas veces no extrañé las cosas abandonadas. Momentos de aridez y sequedad desértica en que parece que Dios nos ha dejado. ¡Cuántos recuerdos de las cosas renunciadas: la carrera, las fiestas, las buenas mujeres, el dinero honesto, la libertad: ollas llenas y humeantes. ¡Qué ganas de volver a Egipto!

Y todo cristiano que quiera vivir auténticamente su fe ¿cuántas veces no se ha hallado en medio del desierto extrañando Egipto? ¡Qué de renuncias a cosas que hace todo el mundo debe realizar el cristiano! Porque ¿para qué nos vamos a engañar? Es más visible el lado divertido del pecado que su parte mala. En unos afiches que han aparecido por la ciudad se anuncia una revista que informa –según el afiche‑: “Sepa dónde ir esta noche, donde divertirse, donde pecar.” ¡Dónde pecar! Así estamos.

Sí: renunciar al pecado es renunciar con esfuerzo a muchas cosas que pudieran gustarnos y que todo el mundo hace e incluso que pudieran ayudarnos a prosperar ‑al menos en este mundo‑ o a superar la soledad o el abandono. Y que lo digan si no los pobres muchachos y muchachas de hoy que quieren llevar como Dios manda su noviazgo. O los negociantes, profesionales y trabajadores de toda especie que desean seguir el camino de la honestidad. Que lo digan los matrimonios que quieren ser fieles en todo a Cristo. O cualquiera, hasta cuando debe abandonar la calefacción de su casa para venir a Misa los domingos.

Que lo digan si no deben enfrentarse muchas veces con el hambre del desierto y hasta envidiar a los egipcios a quienes no importa un bledo nuestro cristianismo y, aparentemente, tantas veces les va mejor que a nosotros y parecen divertirse y gozar muchísimo.

Porque, vean, todos somos innatamente ciudadanos de Egipto, allí hemos nacido y la patria antigua nos atrae. Abandonarla, liberarnos, cuesta. El hombre Viejo –como afirma San Pablo‑ se resiste a la instalación del hombre Nuevo. Lejos de esa patria natal –nuestro nacer en estado de pecado‑ la extrañamos.

Nos pasa como el drogadicto o el alcohólico que quieren abandonar su vicio. A veces ¡qué ganas de volver a tomar, qué esfuerzos tremendos deben realizar en su afán por liberarse para no volver a la droga, a la bebida. Total ¿para qué? ¡Para sufrir esta hambre, esta angustia, esta soledad, este sentirme diferente y extraño a los demás en este mundo lleno de egipcios!

¡Ah! Desaliento de los cristianos. ¡Ah!, tantas veces, la aridez de esa oración que no me consuela y en la cual parece que no se me responde, que solo lograr escuchar el eco de mis propios lamentos. ¡Ah! los problemas, las tentaciones de la carne, las ganas de rendirse y pactar con Egipto.

¿Para qué mis manos desgarradas, mis rodillas sangrantes tratando de escalar, de subir? ¡Se está tan cómodo en el llano! Y ¿habrá algo allá arriba? ¿no me engañará a lo lejos el espejismo del brillo de la cumbre? Más allá de este desierto ¿será verdad que corre la leche y la miel?

Porque Cristo, es claro, no nos invita sino al desierto y al combate, no lo busquen si lo que quieren es protección y facilidad para esta vida.

Que no sea para nosotros su reproche: “Vds. me buscan no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse”. “Trabajen no por el alimento perecedero, sino por el que dura hasta la Vida eterna.”

Cuando ya no soportemos más el hambre, la tentación se haga acuciante y lleguen a nuestras narices los apetitosos olores de las ollas de Egipto, recurramos al maná, a las codornices. No a las de Moisés, sino al Pan de Dios, el que desciende del Cielo y da la Vida al mundo.

Ellos dijeron: “Señor, danos siempre de ese Pan”

Jesús respondió: “Yo soy el Pan de Vida. El que viene a mi jamás tendrá hambre; el que cree en Mi jamás tendrá sed.”