Lectura del santo Evangelio según san Lucas 14, 1. 7-14

Un sábado, Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Ellos lo observaban atentamente. Y al notar cómo los invitados buscaban los primeros puestos, les dijo esta parábola: «Si te invitan a un banquete de bodas, no te coloques en el primer lugar, porque puede suceder que haya sido invitada otra persona más importante que tú, y cuando llegue el que los invitó a los dos, tenga que decirte: "Déjale el sitio", y así, lleno de vergüenza, tengas que ponerte en el último lugar. Al contrario, cuando te inviten, ve a colocarte en el último sitio, de manera que cuando llegue el que te invitó, te diga: "Amigo, acércate más", y así quedarás bien delante de todos los invitados. Porque todo el que ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado» Después dijo al que lo había invitado: «Cuando des un almuerzo o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, no sea que ellos te inviten a su vez, y así tengas tu recompensa. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos, a los ciegos. ¡Feliz de ti, porque ellos no tienen cómo retribuirte, y así tendrás tu recompensa en la resurrección de los justos!»

Sermón

La creencia en una vida de ultratumba es común a la humanidad desde los tiempos más remotos. La aparición de los difuntos en los sueños y, sobre todo, en las pesadillas, avalaba dicha certeza. Todos los etnólogos están de acuerdo en ello y el estudio de las cultura primitivas lo demuestra sin lugar a dudas.

Pero, hablar de un destino de ultratumba puede traer confusión. Nosotros imaginamos en seguida las figuras más o menos simbólicas del cielo, el paraíso y el infierno. El premio o el castigo del más allá. Pero, en realidad, hay que decir que esta expectativa en la mente humana es relativamente tardía. Lo más primitivo es imaginar una supervivencia sombría en el reino de los muertos, de consistencia casi fantasmal, en regiones imaginadas debajo de la tierra y, siempre, con añoranzas nostálgica y penosas de la vida terrena. Ni siquiera los Campos Elíseos, corrección reciente de los griegos, el lugar de los héroes, está fuera de los infiernos. Algo de esto recibió luego la tradición del Limbo católico. Recuerden Vds. las sombras de los héroes que describe Virgilio en la Eneida cuando Eneas baja a los infiernos.

Inframundo visitado por Eneas , de Frederick van Valekenborch

El espíritu del muerto gime por volver a la región de la luz, de las flores, de la vida.

Los más tempranos testimonios del antiguo Testamento nos hablan de esa creencia. El ‘sheol', la morada de los muertos, el país de las sombras y los fríos, allí van, finalmente, todos los hombres. La expectativa más aspirada por el hebreo se detiene en este mundo. Es, simplemente, tener una larga vida antes de descender a esa habitación sombría en la cual se desvanecerá hacia el olvido lentamente. Quiere, en todo caso, prolongar su existencia, al menos, en la abundancia de hijos y de nietos.

La convicción más generalizada en el mundo primitivo sea, quizá, que los muertos volverán tarde o temprano a la vida –a la vida terrena se entiende- renaciendo de una u otra manera. Por eso, en tantas antiguas culturas, se los enterraba en cuclillas, en posición fetal. La madre tierra los recibía nuevamente en su matriz. Algún día, volvería a darlos a luz

Fíjense que, en todo esto, a lo que se aspira es, cuanto mucho, a un ciclo renovado de vida humana. A semejanza de las estaciones en donde al invierno de la muerte sucede la vitalidad de la primavera y el verano; y de los períodos lunares, paralelos a los femeninos, con sus alternancias de aridez y fertilidad.

Pero que ésta es la única vida tangible y concreta, y la muerte, en el mejor de los casos, inevitable y dudoso trance, es la visión más bien pesimista enraizada en la cultura de todos los antiguos pueblos semitas. La inmortalidad, la verdadera vida, piensan, está reservada a los dioses.

El antiquísimo poema mítico mesopotámico, acadio, del 2500 AC, el poema de Gilgamesgh, nos habla precisamente de este privilegio de los dioses. Gilgamesh, al ver morir a su amigo Enkidu, se horroriza y se da cuenta, a su vez, de su propia condición mortal: “ En mi alcoba acecha la muerte ¡y donde quiera pongo el pie está la muerte! (…) ¿quién podría escalar al cielo? Solo los dioses viven eternamente bajo el sol. Para la humanidad, contados son sus días”

Empero, se pone a buscar la inmortalidad. Por consejo de Noé, que aparece en este relato bajo el nombre de Utnapishtim, se sumerge en las profundidades del mar y logra encontrar el árbol de la inmortalidad. Recoge algunos frutos, Pero, durante el regreso, dormido a la orilla de un lago, una serpiente sale del agua y se los arrebata. Ante su desconsuelo aparee un mujer anciana que le dice. “ Gilgamesh ¿a dónde vagas tu? La vida que persigues no hallarás. Cuando los dioses crearon la humanidad, la muerte para la humanidad reservaron. La vida la retuvieron para si”

Este profundo pesimismo es común a todo el ámbito semítico. Agreguen Vds. también el ‘ hades' de los griegos – Homero y los grandes trágicos- y el infierno de Virgilio en la Eneida. Del cual, luego, cristianizado, sacará inspiración el Dante para su Divina Comedia.

Los indoeuropeos, pueblos de cultos más solares -u ‘olímpicos'-, que lunares -o ‘ctónicos', del griego ‘khthónios', ‘perteneciente a la tierra'-, adoptaron otras creencias.

Una gran desesperanza respecto de las realidades terrenas les llevó a pensar que el hombre, viviendo en este mundo material, no era sino una chispa de lo divino que había caído a la tierra y se había mezclado con ésta, asumiendo todas las limitaciones de lo temporal y las miserias de lo corporal. Pero que éstas no eran su medio original. La muerte era vista, entonces, como una especie de ‘liberación', en la cual esta chispa divina volvía a ascender y sumergirse en el Todo luminoso de lo divino. Pero -al menos en la mítica india- este ‘volver a su origen' del hombre se hacía a costa de lo individual, de lo corporal. La parte volvía al todo perdiendo su condición de parte. En el fondo el pesimismo continúa: el hombre perece; lo único que subiste es su parte divina, pero despersonalizada. El platonismo, el hinduismo, son típicos representantes de estas posiciones.

Ven: la opción de la antigüedad era o lo lunar, lo ctónico, el renuevo de la vida puramente humana en sucesivos renacimientos siempre coronados por la muerte; o lo solar, el retorno a lo divino, pero perdiendo lo humano, lo personal. A veces las dos concepciones se mezclaban.

Es importante destacar, además, que nada de esto dependía de una valoración moral de la existencia de los hombres. Poco tenía que ver, en las etapas más primitivas de estas concepciones, si los seres humanos se portaban mal o bien. Amén de no tener muy clara la distinción entre lo que era bueno y lo que era malo.

De allí que un camino original –aunque en parte hipotético y poco conocido por falta de fuentes- siguen los egipcios. Al comienzo de su historia comparten la creencia en la supervivencia fantasmal. Pero se añade un nuevo elemento. La figura del faraón adquiere caracteres divinos. El es el hijo de Ra, de Horus, no es humano, es divino. Como tal no le corresponde el común destino de los demás mortales. Cuando muere regresa al mundo de los dioses y el embalsamar su cuerpo, preservándolo de la corruptibilidad, garantiza el que vivirá divinamente con su espíritu o alma -el ‘ ba' - y con su cuerpo –el ‘ ka' - sin perder, al parecer, su personalidad individual.

Pero se añade otro elemento. Osiris, antes de dejarlo acceder al mundo divino, lo juzgará respecto a si ha cumplido o no sus deberes de gobernante. Una especie de juicio de residencia, como el que se hacía en las colonias españolas a los virreyes y demás funcionarios importantes al terminar sus mandatos. Todavía tampoco es, empero, un juicio estrictamente moral sino funcional.

Pero, poco a poco, el faraón, permitiendo a sus allegados y nobles enterrarse cerca de su tumba, en Heliópolis, va extendiendo este privilegio de la pervivencia. También los altos funcionarios pueden acceder, a través de un juicio personal respecto a sus deberes de estado, a este mundo divino y formar allí la corte del faraón. Ellos también comienzan a querer ser, a su muerte, embalsamados.

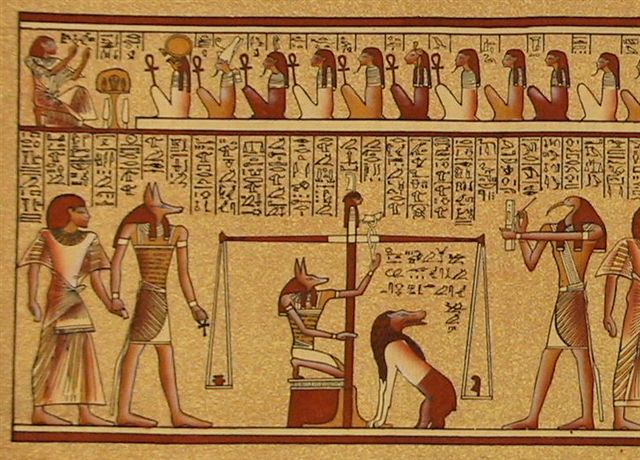

Con la disgregación del poder real que marcó el fin del Imperio antiguo -2.200 AC- y la consiguiente vulgarización de los privilegios de todo orden, el del destino sigue la misma suerte. Todos pudieron ser sepultados con las fórmulas reales. Pero, con la extensión a todos del juicio de Osiris, hubo de sustituirse forzosamente el examen de los deberes de la justicia de Estado, por un examen sobre la justicia que todo hombre debía respetar: la justicia moral. En el capítulo CXXV del Libro de los Muertos , que hace su aparición a principios del imperio Nuevo -1580-1083 AC-, se ve a Osiris sentado sobre su trono. Frente a él el difunto se disculpa de ‘cuarenta y dos' pecados de orden moral y, para verificar sus dichos sin discusión, su mismo corazón se deposita sobre el platillo de una balanza, con la Verdad –una pluma de Maat - como contrapeso. Es curioso sin embargo que se conserve la costumbre de colocar siempre en las tumbas el decreto por el cual el faraón concede este privilegio de sobrevivencia que pertenece exclusivamente a los dioses. El egipcio conserva la conciencia de que el acceso al paraíso divino es algo que no corresponde al ser humano como tal y puede obtenerse solo por donación.

De un papiro con el Libro de los muertos

Esto, velado e implícito en esta última creencia egipcia, es verdad fundamental en la doctrina cristina, en la Revelación. El mundo de lo divino no corresponde al hombre.

El Antiguo Testamento, en sus estratos más antiguos y el mundo semita tienen razón: al hombre como tal le compete, como mucho, una felicidad puramente humana, y su destino final es la muerte. En esta línea, que comparten inconscientemente tantos hombres de hoy, si, por cualquier razón –el progreso de la medicina, por ejemplo- el ser humano pudiera conseguir la prolongación indefinida de la vida, la inmortalidad, siempre seguiría llevando una vida ‘humana', de felicidades y desdichas –siempre habría alguna- puramente ‘humanas'. El hombre, de por sí, no podría lograr ni merecer nada más que esto.

Y aquí es donde se introduce, aún entre los cristianos, una profunda confusión. Hace pocos días una persona me preguntaba: “Pero Padre una persona buena, que siempre ha hecho el bien, si no es cristiana ¿no se va a ir al cielo? ¡Sería una injusticia!” ¿Ven?. Detrás de la pregunta está la idea de que el cielo, la vida divina, se puede obtener con los esfuerzos humanos. No hay una verdadera comprensión de lo que significa el cielo.

Para el cristianismo el Cielo significa que el hombre accede no a una felicidad humana indefinidamente prolongada –y quizá eso sí podría conseguirlo y merecerlo- sino a la posibilidad, infinitamente superior, de acceso a la Felicidad y a la Vida del mismo Dios. Esto no se puede conseguir con lo humano. Está fuera de lo humano, es ‘sobre-humano'. No es natural, es ‘sobre-natural'.

Y, precisamente, tratar de conseguir lo divino con las propias fuerzas es el típico pecado de soberbia del cual tanto hablan los mitos griegos: la desmesura, el orgullo prometeico, la ‘hybris'. Es el mismo pecado de la humanidad moderna que ha expulsado a Dios de su seno y se ha autoproclamado divina, pretendiendo construir la Utopía, el paraíso, el cielo, en la tierra.

Es el mismo pecado de la torre de Babel. que pretende elevarse con sus propias fuerzas hasta lo celeste.

Es el mismo pecado del viejo Adán, que sucumbe a la tentación de la serpiente –serpiente parecida a la que come el fruto de la inmortalidad procurado por Gilgamesh- y que le susurra; “¡Seréis como dioses!”

Y es el mismo pecado del fariseo que cree que, porque cumple la Ley rigurosamente con su voluntad, con sus fuerzas, es justo y merecedor del beneplácito y la protección divina. Despreciando al débil e ignorante que no es capaz de procurársela. Quizá el de algunos católicos que piensan que tiene garantizado el favor de Dios cumpliendo ritos, preceptos y mandamientos y que Dios sería injusto con ellos si no se lo concediera aquí y en el otro mundo.

No. Dios no sería injusto si no concediera el cielo a los hombres. El Cielo es propiedad privada y exclusiva de Dios.

Es la misma existencia trinitariamente vivida por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Caudal abisal de aguas felices, luz encandilante de inabarcables gozos, felicidad espléndida de ilimitada existencia.

Si el Padre, en Cristo Jesús y el Espíritu Santo, decide hacer posible el acceso al ser humano de tan desproporcionada meta es por pura liberalidad, generosidad, chifladura y desmesura de amor. Nadie puede conseguir ni imaginar tan siquiera tal don. Es –usando una comparación que no roza la desproporción del don sobrenatural- como si una hormiga pretendiera tocar el piano, o un hipopótamo volar, o todos exigiéramos sacarnos el Prode o ser presidentes de los Estados Unidos. ¿Quién puede pretender todo esto por justicia?

El cristiano tiene que ser consciente, pues, de que la gracia que lo conecta con la eternidad y la vida divina, es puro e inmerecido regalo. Cuanto mucho, si todo fuera bien y nos comportáramos correctamente y nos esforzáramos, podríamos creernos con derecho a una felicidad humana, pero nunca a la divina. El faraón llama a los que quiere a acompañarlo en su pretendida apoteosis. Aún así acaba en las desfiguradas momias que adornan hoy tantos museos.

Momia Ramses II

Cristo, el Señor, el verdadero Pan, es, realmente, quien asumiendo las oscuras pretensiones de la religiosidad natural, da, a quien quiere, su Espíritu de Resurrección y de Vida.

Al hombre lo único que le cabe es, humildemente, esperar el don, vaciarse de si miso y darse cuenta de su incapacidad radical, no solo de salir de sus humano límites sino, incluso, de vencer su miseria y la muerte. El hombre que ni siquiera naturalmente podría sostenerse sobre la nada, si Dios no lo mantuviera con su potencia creadora, mucho menos puede procurarse lo divino.

Si debemos portarnos bien, no es porque con nuestro buen comportamiento podamos comprarnos el Cielo, sino porque sujetarnos a la Ley de Dios es una manera de expresar nuestra humildad y demostrar nuestra dependencia frente a Él. De la misma manera que pecar es declarar la independencia. Y, también, porque cumpliendo la ley, posibilitamos la existencia del amor en nosotros. Ese amor a Dios y a los demás que, siendo fruto del Espíritu, transformándonos en ofrenda, en ‘éx-tasis', nos abre al gozo infinito del Amado.

Cuando empezamos a creer que, porque cumplimos, merecemos el Cielo, ya empezamos a estar desencaminados. Sin humildad y sin amor, no hay posibilidad de cielo. No interesa otra cosa para el cielo, ni inteligencia, ni utilidad, ni ciencia, ni riqueza, ni cualidad, ni alto puesto: solo humildad y amor.

Por eso Dios permite le pecado, porque, para entrar al Cielo, más vale la humildad del pecador arrepentido que el orgullo del que cumple y cree merecer.

De allí que, en el Cielo, nos llevaremos muchas sorpresas, porque, como dijo Jesús, “Al que mucho se le perdona, mucho a ama” y también “Hay muchos que se creen primeros y serán los últimos y muchos que se creen últimos y serán los primeros”

Cuidado tú, que te crees tanto, no tengas que, avergonzado, ir a ocupar el último lugar y “Tú amigo, acércate más ” que “ el que se ensalza será humillado y el que se humilla ensalzado” .