Aparte el deporte que, en estos días, ha estado lleno de acontecimientos interesantes como la impresionante seguidilla de triunfos de Vilas, el juicio erróneo de Feola, las desdichas de Reutemann, el partido de Boca contra Cruzeiro no escapará a cualquier porteño medianamente ilustrado que también la música ha tenido en estos días eventos importantes. Desde el festival Händel, coronado con la magnífica versión de su ‘Jefté’ hasta, a nivel más popular –cosa que tenemos que agradecer a Bergman- la deliciosa ‘Flauta Mágica’ de Mozart que, a pesar de algunos simbolismos masónicos del libretista y ciertas arbitrarias interpretaciones de Bergman, llega en oportuno momento a ayudar a elevar nuestra harto achatada vida cultural.

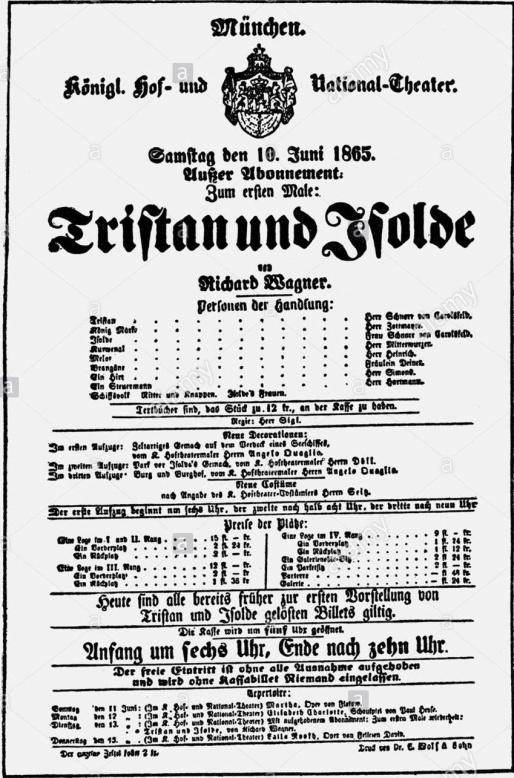

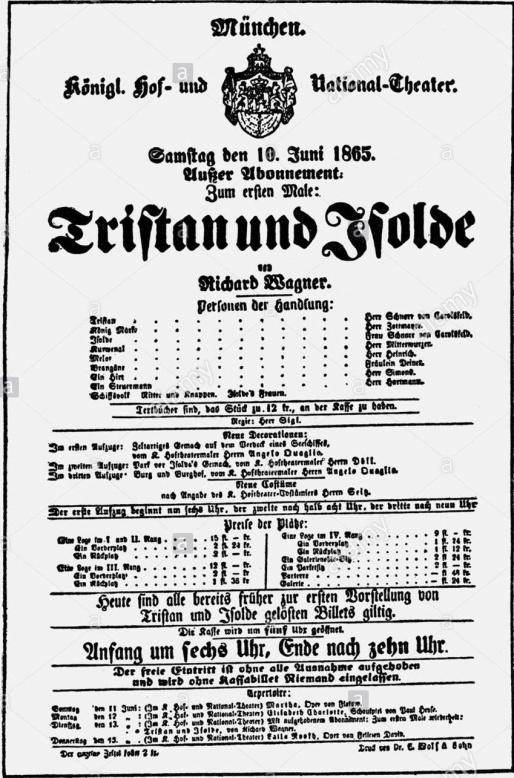

Sin embargo –y no quiero ser parcial- yo afirmaría que el magno acontecimiento musical de estos días ha sido la imponderable versión del ‘Tristán e Isolda’ que se está dando en el Colón. Las bien ganadas ovaciones que se llevan tanto Jess Thomas como Ute Vinzing en calidad de extraordinarios protagonistas, como Leopold Hager el director, no pueden ocultar que vuelve a ser Wagner –ciertamente bien servido por aquellos- el mago de la velada.

Su música embruja, transporta, sublima. Uno se pasa las cuatro horas de audición flotando sobre el asiento. Como si algo demoníaco –y no precisamente en el sentido platónico- suspendiera a uno entre el cielo y la tierra. O, no sé, entre la tierra y el infierno.

El drama, dibujado en música por Wagner en una especie de iluminación ascética yoga o budista, convierte a la acción en palabra, y de acto en acto, va diluyendo cada vez más la palabra en música, hasta que, en armonías sublimes más allá de todo pensamiento, levanta al espectador a la pura emoción, proyectándolo no se sabe a qué alturas o abismo.

Y esto que digo sería solamente “palabras” si el propio Wagner no hubiera expuesto en su obra “Religión y arte” sus teorías estéticas. Y esas teorías no son sino la plasmación a nivel artístico de la gran corriente de irracionalismo que domina el pensamiento moderno. Hijo espiritual de Schopenhauer y de Nietzsche, tampoco para él, no es la razón, el logos, la verdad, la inteligencia, fundamentos de la realidad y de la vida, sino la voluntad, la emoción. ‘Sturm und Drang’

Arthur Schopenhauer

1788, Gdansk, Polonia1860, Fráncfort del Meno

Los conceptos de la inteligencia solo nos dan, dice, involucros abstractos, vacíos, de las cosas. Es por medio de la emoción y la voluntad como podemos llegar al núcleo íntimo constitutivo de ellas. Y, más aún, Schopenhauer mismo, con algo de neopitagórico, llegaba a afirmar que ese núcleo íntimo era la música. Y por ello era precisamente la música, vehículo de la emoción, la capaz de develar la realidad.

Más aún, de trascenderla, trascender la realidad y la razón, la vana apariencia que señala el budismo que tanto inspira a Schopenhauer, protestando contra lo real, buscando el bien más allá del ser. En el fondo, para estos agnósticos, en la nada, en la oscuridad que se transforma en verdadera luz.

La música, ya no sonidos serenos llenos de logos y de razón, belleza humana porque plasmada en la luminosidad verdadera de los números, el ritmo y la armonía, como en un Bach, un Purcell, aún un Mozart, sino la tormentosa y desenfrenada policromía del romanticismo que culmina, ya imposible de superar, justamente en Wagner.

Wagner toma las ideas de Schopenhauer y las lleva, en sus grandes dramas, a la práctica. La música, vehículo de la emoción pura, va poco a poco borrando los personajes de la escena. La realidad se esfuma y cuando reaparece siempre es mala, amenazante, el ‘samsara’ budista y así, paulatinamente, los personajes se van transformando, se desmaterializan en palabras, en ideas fuerza, en símbolos, en poesía. Palabras, a su vez, volcadas en canto. Pero canto que las alarga y comprime, que las ahueca y desorbita, acompañadas por una orquesta que las va gradualmente poseyendo y, de acompañarlas, las domina, las vacía de significado racional, les borra inteligibilidad, las transfiguran en emoción pura, en pasión extática.

Y así, para Wagner, la música es como un grandioso rito iniciático en que, de la perversa realidad percibida por la razón, se pasa a la superrealidad alcanzada a través de la emoción. Ser y no ser al mismo tiempo, luz enemiga de la omniabarcante oscuridad de los antiguos gnósticos y de los antiguos misterios paganos.

¿A qué viene todo esto? preguntarán Vds. En verdad que, aparentemente, un poco traído por los pelos. La relación con el evangelio de hoy es algo externa y subjetiva y es la siguiente: nunca puedo dejar de emocionarme, cuando leo el evangelio del hijo pródigo o mejor dicho del “amor del padre”, ante la figura de este pobre progenitor ofendido y abandonado y sin embargo oteando el horizonte, esperando a su hijo y corriendo a su encuentro a abrazarle.

Emoción, he de decir, de parecida naturaleza a la que siento oyendo a Tristán e Isolda. Y es claro, como tal, la emoción, que surge de lo sensible, es algo natural al hombre y en sí misma no tiene nada de moralmente malo ni buena, calidad que le confiere la razón. La diferencia entre el Evangelio y Wagner está en que una emoción proviene de una ‘verdad’, una constatación de la realidad, el descubrimiento del realísimo, -aún cuando alcanzado a través de los velos de una comparación, de una parábola- paterno amor de Dios sobre nosotros. La otra es, en cambio, emoción pura, irracional, tempestuosa, indomeñable, vacía de logos, valiosa solamente por su capacidad de mover, conmover, de apasionar. No por nada Wagner quería hacer de su música instrumento de la revolución de elevación de las masas hacia la fuerza del héroe prometeico, Sigfrido, Parsifal.

¿Y quién no se da cuenta de que, Wagner o no Wagner, es justamente a través del dominio de las pasiones y las emociones y no tanto de las ideas -la gente piensa cada vez menos- cómo la revolución anticristiana fatalmente avanza paso a paso?

No palabra-logos, palabra-concepto, palabra-razón, sino palabra-fuerza, palabra-impacto, palabra-sacudida, palabra-pasión es lo que prima en la vida de relación, en la vida de la política, en los dominios de la religión.

No quiero abundar en esto. Pero es importante tenerlo en cuenta para entender ciertas desviaciones de la Iglesia de hoy.

La caridad sin dogma, sin verdad, sin fe, transformada en pura palpitación, en mera capacidad de conmoverse ante Dios o ante el prójimo. La regla de la fe, la mesura, la moral, no interesan. El bien se busca en la acción impulsiva, es desborde pasión, de emoción, de sentimiento, nunca de inteligencia. Así dura, por supuesto, pero así es de destructiva. ¡Y ni siquiera se trata de las sublimes pasiones arrebatadoras que suscita el genio wagneriano!

Lo mismo la oración. Se busca el sentimiento, la devoción efusiva, el aleteo calidito del corazón. Si falta ¡chau! Pero ¿meditar, contemplar en la pura fe, en el amor don, no en el amor puro éxtasis de pasión? Eso no.

“No voy a misa porque no la siento”

Lo mismo la liturgia. Basta oír los cantitos sentimentales que tenemos que soportar. -¿Quizá para hacer ‘sentir’ la Misa?-. Letras para hacer ruborizar de estupidez a un alumno de jardín de infantes, transitando el camino del más empalagoso sentimentalismo, servido por musiquitas a cual más pegajosa y sentimental, cuando no bochinchera, estridente, excitante, que invita a marcar el paso con el pie y la fibra cursi y tanguera que todos abrigamos en un rincón del corazón y que sería mejor dejar bien quietita en la liturgia. Por los menos Wagner excita y sublima las grandes pasiones.

La Iglesia de siempre, en su sabiduría de lo que es el hombre: ni solo alma-razón, ni solo cuerpo-sentimientos, supo amalgamar ambos, dando primacía siempre a la palabra en el canto Gregoriano que cantaba antes todo el pueblo, pero que hoy ‘aburre’ a los amadores de bailantas.

Y así todo: el amor, la política, la oración, los sacramentos. Todo es cuestión de euforia, de ‘amor’ entre comillas, no de verdad, no de realidad.

Lo cual en el asunto del perdón y del arrepentimiento -tema del evangelio de hoy- tiene su importancia. Porque, vean, en este emocionante relato del hijo pródigo evidente que prima el amor y la misericordia del padre, imagen del Dios que nos perdona. Pero este no es amor irracional, pura pasión. Ni el arrepentimiento del hijo un puro deshacerse en lágrimas. El padre perdona porque el hijo vuelve y el hijo demuestra su arrepentimiento precisamente regresando a casa.

Bartolomé Esteban Murillo 1667-1670

El amor de Dios tiene sus exigencias racionales. No es un sentimiento que flota más allá de la realidad. El perdón de Dios va a ‘transformar’ al hombre. No, engañosamente, por falso amor, como nosotros, ocultar sus defectos y decir “qué monada de hijo tengo” cuando es un badulaque, un perdido.

Lo mismo nuestro arrepentimiento. Me interesan dos cominos tus lágrimas, tus sentimientos de falsa Magdalena arrepentida, tus golpes en el pecho. Me interesan tus propósitos inteligentes y convencidos de cambio, de enmienda: tu conversión. Me interesa tu regreso.

Sí, cristiano, pecador que eres y que somos, la desbordante misericordia de Dios te espera atisbando de lejos desde su casa. Pero no es emoción pura y vacua que cierre los ojos a tus pecados y ¡líbrete Dios de vivir solo tu cristianismo en la emoción del encuentro, a lo Tristán e Isolda o, peor, a lo Corín Tellado, y no en la empresa decidida y jurada de correspondencia y cambio, traducida la mayoría de las veces a la poco emotiva lucha de los deberes diarios, de la lucidez evangélica, del a veces tedioso empeño cotidiano!