Sermones deL TIEMPO DURANTE EL AÑO

Pbro. Gustavo E. PODESTÁ

1983. Ciclo c

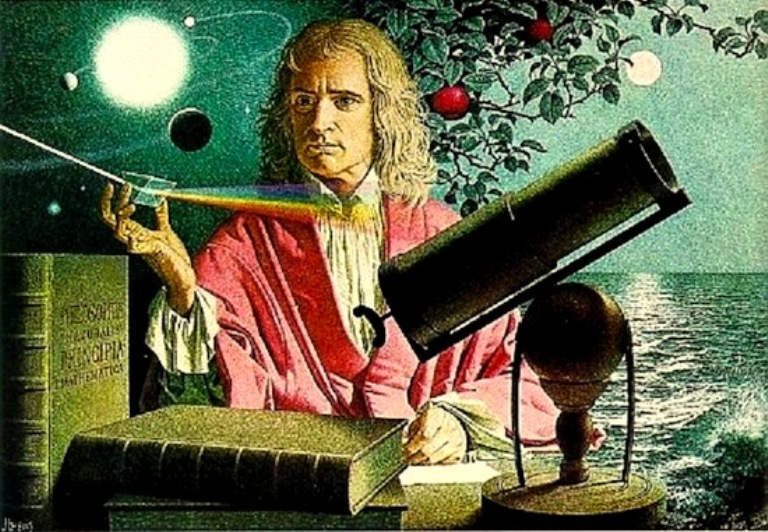

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 4, 21-30 SERMÓN Platón, en uno de sus diálogos, el ‘Teeteto’ o ‘De la ciencia’, mediante el conocido método socrático de la mayéutica, va suscitando, a través de las palabras de Sócrates, en su interlocutor Teeteto, dudas respecto a lo que éste aceptaba sin discusión hasta ese momento, habiéndolo tomado de las opiniones del ambiente. Estas dudas, que demuelen lo que hasta entonces Teeteto admitía sin pensarlo demasiado, hacen que, finalmente, exclame: “Por los dioses, Sócrates, que mi admiración aumenta sobremanera al plantearme estas cosas; y sube hasta tal punto que, a veces, siento vértigo solo con mirarlas!” Porque, efectivamente, quien no se asombra y ve suceder todo a su alrededor como si fuera ‘de suyo’, viviéndolo prosaicamente, sin interés, sin curiosidad, sin hacerse preguntas, jamás podrá llegar a conocer, a tener ciencia. ¿Cuántos hombres habían visto caer objetos hacia el suelo, manzanas de los árboles, sin prestar atención a este fenómeno? Un hecho obvio, cotidiano. Newton, en cambio, se asombra, se pregunta el por qué de esta caída y así descubre la ley de la gravitación universal. Es cuando dejo de pensar que el hecho es obvio cuando dudo y me asombre y descubro que no sé y entonces quiero saber, es allí recién cuando puedo encontrarme con la verdad.

Al comentar el texto aristotélico que recién mencionamos Santo Tomás lo explicita: “La duda y la admiración provienen de la ignorancia”. Ignorancia, por supuesto, reconocida que impulsa a intentar remediarla. ¿Quizá sea por ello que hoy la gente no se pregunte, no se admire, porque no quiere reconocer su ignorancia? El tiempo, antes, devolvía la humildad. La experiencia de los años desarzonaba la soberbia y uno podía volver a asombrarse y preguntarse los “por qué”. Por eso decía Aristóteles que no se podía hacer filosofía antes de los treinta, cuarenta años. El asombro, por otro lado, se desgasta. Vivimos bombardeados por periódicos y noticieros –y, peor, el cine‑ en donde, todo junto, en media hora, suceden decenas de acontecimientos que, en la vida de un hombre normal no suelen ocurrir sino poco y raramente. ¿Cómo no se va a desgastar nuestra capacidad de asombro? ¿Cómo no vamos a pensar tontamente que sabemos todo y de todo? Ahora, por ejemplo, se lanza a una enorme masa de gente ‑la mayoría ignorante en cuestiones político-económicas‑ a decidir con un papelito si van a subir al gobierno los peronistas o los radicales, y todos admitimos este mecanismo azaroso de promoción sin parpadear. Y el secreto de la sabiduría no es asombrarse solamente de las cosas extraordinarias. A pesar de las maravillas de nuestro mundo moderno siempre las cosas nuevas y raras conservarán la capacidad de atraer nuestra atención. Pero se da el caso que la verdadera sabiduría y la más profunda no es la que trata de explicar los hechos extraordinarios que, al fin y al cabo, constituyen circunstancias excepcionales en nuestra vida, sino la que se interroga sobre la parte más importante y substancial de nuestra existencia que es lo ordinario, lo cotidiano, que siendo tan admirable como lo extraordinario, no lo percibimos capaz de interrogarnos solo porque estamos acostumbrados a ello. ‘Milagro’ proviene justamente del latín ‘miraculum’; de la raíz ‘mirari’, admirarse: admirable, asombroso. Todo en realidad es milagro, decía San Agustín, porque la existencia de cosas que podrían perfectamente no haber existido necesita explicación. Y, comentando el signo de la transformación del agua en vino de las bodas de Caná, afirma que fue tan extraordinario y digno de admiración ese hecho como el que la viña regada por la lluvia produzca la uva que en la cuba se convierte en rojo licor. Lo que sucede es que por repetido de lo segundo no nos asombramos, de los primero sí. Y, vean, justamente el filósofo es aquel capaz de admirarse frente a las cosas más ordinarias, más comunes. La pregunta clave de la filosofía se refiere a lo más corriente y vulgar; el simple hecho de ser, del existir, del vivir. Ese es el conocimiento de la filosofía, “¿por qué vivo siendo que antes no vivía y un día no viviré? ¿Porque las cosas existen y no la nada? No habiendo la mínima necesidad de que yo exista ¿quién quiso que yo existiera? Y, si voy a morir, ¿para qué?” ¿Ven? Esas son cosas todas que se pregunta la filosofía y el filósofo y que tendría que preguntarse todo hombre, porque son respecto de sus actividades más importantes y de su existir fundamental y, sin embargo, todo eso se considera obvio: existo, vivo, conozco, amo, lucho … y nunca me pregunto, ‘por qué’, ‘para qué’. Estoy acostumbrado, no me asombro, no destapo mi ignorancia y, por lo tanto, paso por la existencia sin dar respuesta a los único interrogantes capaces de hacer valioso mi vivir. La mayoría de la gente vive así y, por eso, es tan difícil hablarles de Dios. Porque Dios, en última instancia, es la única respuesta a esos interrogantes que el hombre tendría que plantearse respecto a su existencia, a lo ordinario de su vida, que es tan motivo de asombro como lo extraordinario. Y, sin embargo, es imposible acercarse a Dios. Por eso en el mismo Teeteto, Platón dice que el ‘arco iris’ símbolo de la unión de la tierra con el cielo, personificado en la diosa Iris mensajera de Zeus a los hombres, era hija de Taumante que, en griego, quiere decir, el Asombro. Fíjense como Lucas, en la escena que acabamos de leer junta dos episodios: uno, el de los que le escuchan y se ponen a favor de él: “daban testimonio a favor de él y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca”. Y otros, los que estaban acostumbrados a Él “Che, no es éste el hijo de José”. Para estos Jesús afirma “nadie es profeta en su tierra”, ‘nadie puede enseñarles nada’. Tengamos nosotros, cristianos, también, cuidado de acostumbrarnos a Cristo, de no asombrarnos más cada vez que nos acercamos a comulgar, al Sagrario, a la escucha de su Palabra, porque lo hacemos todos los domingo o todos los días. No nos habituemos a Su presencia en nuestros sagrarios. Admirémonos todos los días de estar vivos y en gracia y llamados a la eternidad. No dejemos de enmudecer de estupor cada vez que nos perdona y nos sonríe, de vivir el gozo de lo incomprensible que es el que Él -¡Dios!- esté embargado de amor por nosotros, de que nos haya cedido a Su Madre, de que haya muerto por mí. No: no nos acostumbremos. Porque si todos los días al despertar y al anochecer no nos volvemos asombrar en la oración, en la acción de gracias y nos habituamos a ser cristianos, y no redescubrimos todos los días la alegría, del llamado de la Buena Noticia, él no podrá hacer milagros, no nos podrá transformar. |