Lectua del santo Evangelio según san Lucas 18, 1-8

Les decía una parábola para inculcarles que era preciso orar siempre sin desfallecer. «Había un juez en una ciudad, que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había en aquella ciudad una viuda que, acudiendo a él, le dijo: "¡Hazme justicia contra mi adversario!" Durante mucho tiempo no quiso, pero después se dijo a sí mismo: "Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, como esta viuda me causa molestias, le voy a hacer justicia para que no venga continuamente a importunarme"» Dijo, pues, el Señor: «Oíd lo que dice el juez injusto; y Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos, que están clamando a él día y noche, y les hace esperar? Os digo que les hará justicia pronto. Pero, cuando el Hijo del hombre venga, ¿encontrará la fe sobre la tierra?»

Sermón

Entre las tantas reivindicaciones que nos pregona nuestro moderno mundo mucho se habla de la ‘reivindicación de los derechos de la mujer’ y ¿por qué no? Si existen los derechos del hombre, los derechos de la ancianidad, los derechos del proletariado, del niño, del negro y del blanco, de los países sub desarrollados y de los desarrollados y no sé cuántos otros derechos –hasta alguien los codificó hace poco en Inglaterra- los derechos del homosexual, si existen pues, todos esos derechos no hay derecho a que no existan también los derechos de la mujer.

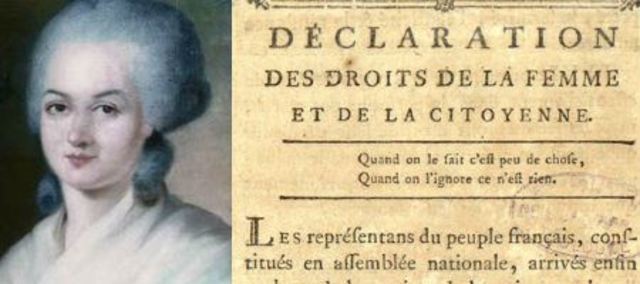

Y, en efecto, según dicen, dichos derechos existen, al menos en el papel, desde el lejano 1791, poco después de la Revolución Francesa, cuando un grupo de señoras y señoritas de bozo y de pelo en pecho se encargaron de publicar la relativamente famosa “Declaración de los derechos de la mujeres y de la ciudadana” .

La cosa hizo después mucha historia y, ya en 1869, cuando el filósofo Stuart Mill en su obra ‘La sujeción de la mujer’ defendía el derecho de voto del bello sexo, los movimientos feministas pululaban por todo el mundo, Y continúan aún hoy, junto con una vasta literatura al respecto. Como nos podemos dar cuenta cuando, de vez en cuando, a través del material gráfico de los diarios, nos llegan las imágenes de esas manifestaciones de mujeres enarbolando gruesos carteles que suelen hacerse -¿Cuándo no?- en yankilandia.

No seré yo como nuestros abuelos liberales que se burlaban de estas cosas y que, en los mitines feministas de antaño se divertían gritando a las mujeres reunidas “¡Vayan a cocinar!”. Pero es verdad que a la Iglesia –que sabía pedagogía- siempre le ha gustado más hablar de deberes que de derechos. Porque lo cierto es que cuando todos cumplen con su deber infaliblemente se resguardan los derechos de todos. Mientras que cuando cada uno exige sus derechos fácilmente ni cumple con su deber ni respeta el derecho de los otros.

A parte de esto, habré de decir que, a mi juicio, mal negocio han hecho las mujeres del siglo XX en reemplazar el respeto con que las rodeó siempre, a través de las costumbres, la civilización cristiana, por dos frágiles pedazos de papel. El papel inútil de pergamino donde en letras góticas alguien escribió sus hipotéticos derechos y el papel, más inútil aún, que, desde no hace mucho deben depositar de vez en cuando en el cuarto obscuro, cuando hay elecciones.

Porque, por lo demás, es difícil ver cuáles son los derechos auténticos y concretos que nuestro siglo ha concedido a las mujeres -más allá de ciertos estudios y posiciones de gestión social que quizá antes no todas tenían-. A no ser que se quiera llamar derecho o conquista a la libertad de desnudarse en las playas y en las calles para deleite orgiástico de los varones, o de romperse el espinazo en las fábricas, servir de cebo en la TV para la venta de talco o de jabones, regocijar desde las revistas pornográfica los ojos lúbricos de los viejos verdes y los adolescentes, cambiar de novio o marido todos los sábados, alimentar las arcas de los modistos y de los foto novelistas rosas, dar el voto a los candidatos bien parecidos, andar colgadas junto con los varones de los barrotes de nuestras jaulas-colectivos, o, como en los países comunistas, hacer de barrenderas o arreglar los adoquines de las calzadas.

Si esos son derechos, con su pan se lo coman.

De casualidad tengo un tío médico que trabaja en los Estados Unidos. Hace poco vino a visitar a la familia. Entre otras cosas contaba risueño el gigantesco fraude que allá se le hace a la mujer. Con la excusa de la emancipación se la hace trabajar afuera en oficinas y fábricas. Lo cual no impide que, amén de ello, cuando vuelve a su casa deba cuidar de sus hijos, fregar las cacerolas y cocinar para su marido y niños.

Con la misma excusa de los derechos, se le concede el divorcio. Y eso las hace, en la inseguridad de su estado, estar más sometidas que nunca a un esposo que hay que satisfacer en todo, bajo amenaza de ser despedidas en cualquier momento. Por eso los yanquis se matan de risa cada vez que ven por la calle una manifestación feminista. Y bien que pueden estar tranquilos publíquense todas las declaraciones de derechos y varones domados que se quieran.

El cristianismo –Dios mediante- fue más inteligente. Sin oratoria grandilocuente, sin manifestaciones estrepitosas, sin revoluciones sangrientas ni palos de amasar supo ir formando en la sociedad la conciencia del papel estupendo de la mujer, engendrando en las almas no en las declaraciones el respeto que se le debía. No hizo ninguna proclama de derechos ni juntó mitines, pero hizo llegar a todos, a través del Evangelio y de las costumbres, la noticia de la dignidad de la mujer, igual a la del varón, como él hija de Dios, hermana de Jesucristo.

No por nada la figura humana más sublime y grande de la historia humana y cristiana es una mujer: María. Y fue el culto a María el que, por contagio, hizo nacer el culto a la dama, el respeto a la doncella, la caballerosidad con la señora. ¿Quién no se da cuenta que todo ello se ha hoy casi pedido? Basta mirar a nuestro alrededor cuando subimos a un colectivo, entramos en una oficina, observamos la salida de una fábrica, vemos el comportamiento de los jóvenes, las actitudes de los novios con sus novias.

Porque, señores, la mujer jamás alcanzará sus auténticos derechos y, por lo tanto, su plenitud y felicidad, igualándose torpemente con el varón. Lo hará solo en la medida en que respete la línea de su propia naturaleza. A cada uno Dios ha asignado su papel en la vida. Allí es, pues, donde cada uno debe realizarse. ¡Guay de la sociedad en donde de la mujer solo se reciba la basta provocación del sexo, pero se haya perdido el aporte de su femineidad, su intuición, su ternura, su delicadeza, su dignidad, su vigilancia maternal!

Hoy es el día de la madre. Y no por nada es universal la unanimidad con que todo el mundo la celebra. Porque a ninguno se le ocurre celebrar el día de la obrera o de la barrendera o de la boxeadora –a no ser algún vendedor de placas o político demagogo o gremialista- pero nadie duda un instante en correr hoy con el beso y el regalo a los brazos de su madre. Es el reconocimiento consciente e inconsciente del papel más maravilloso que pueda cumplir una mujer en esta tierra. La maternidad, el instinto más profundo que se anide en el corazón de la mujer. Y en cristiano, maternidad no solo para la tierra sino sobre todo para la eternidad, para el cielo.

Madre de muchos hijos y de pocos. Madre también que quedaste sin hijos o porque Dios no te los dio o porque soltera o virgen consagrada pero que, en amor materno, amas como a hijos a todos aquellos a quienes tu caridad alcanza. A ti nuestro homenaje en este día. Que María, madre de las madres, aliente y sublime tu maternidad.

La Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana es un texto redactado el 5 de septiembre de 1791 por la escritora francesa Olympe de Gouges parafraseando la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano proclamada el 26 de agosto de 1789, el texto fundamental de la Revolución.