Sermón

Quien se haya introducido alguna vez en la lectura del Pentateuco ‑los cinco primeros libros del AT‑, después de haberse entretenido la mar con las antiguas sagas de los patriarcas y las peripecias de los hebreos en Egipto, habrá tropezado de pronto, desde Moisés y el Sinaí y a partir de los diez mandamientos, con el obstáculo tedioso de listas, gradualmente más abundantes, de leyes rituales, administrativas, penales, cada vez más frondosas y que se hacen casi imposibles de leer cuando llegamos al Levítico.

Y es que precisamente el Pentateuco –Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio‑ es lo que los judíos laman ‘la Ley’, ‘la Torah’ ‑para distinguirla de ‘los profetas’‑ en donde están contenidas en forma no siempre ordenada sino acumulativas leyes que han venido siendo recogidas en Israel desde le época patriarcal hasta el fin de la monarquía. Más de mil años de acumulación de leyes y costumbres donde se mezcla de todo: antiquísimas costumbres beduinas y nómades que apenas tiene vigencia en la última edición del libro, hasta elaboradas prescripciones pertenecientes al funcionamiento del templo o del trato con los extranjeros pertenecientes a las épocas más recientes. Incluso leyes utópicas de soñadores que pensaron en el Exilio un futuro reino de justicia y de paz y que jamás se pusieron ni pudieron ponerse en práctica.

El asunto es que, para los judíos, estas leyes no eran ‑como para nosotros los cristianos‑ prescripciones superadas, sin valor normativo, que podríamos incluso dejar de leer. Los judíos más estrictos trataban de vivir efectivamente de acuerdo a ellas. Leyes que normaban no solo lo religioso sino también lo civil, lo administrativo y lo penal.

Y recordemos que, en la época de Cristo, Roma, en los asuntos comunes, permitía a los judíos auto gobernarse. El problema era que –en una época en que no había imprenta‑ no solo no era fácil tener el texto del Pentateuco en las manos, sino que éste, superado por las circunstancias, debía interpretarse continuamente.

El texto había quedado fijado allá por el siglo V o IV antes de Cristo, con leyes, como decíamos, que, por proceder de distintas épocas y ambientes, ya no servían para resolver los problemas actuales.

¿Cómo aplicar, pues, esas viejas leyes a tantos y nuevos problemas que se presentaban con el cambio de los tiempos dado que el texto sagrado no se podía tocar? Por medio de la interpretación y el comentario.

Al principio este papel quedó reservado a los sacerdotes, y las cuestiones muy importantes la resolvía el senado –que era el ‘sanedrín’‑ pero, poco a poco, también estas resoluciones e interpretaciones formaron como un apéndice al Código del Pentateuco. Tan complicado se tornó todo que, finalmente, hubo que fundar escuelas de derecho en donde se formaban ‘expertos’ en el conocimiento de la Ley y de las tradiciones y peritos en interpretar y determinar –o “atar y desatar”, como se decía en el lenguaje técnico de la época‑.

De tal manera que, en todo lugar donde hubiera una comunidad judía importante, surgieron como ‘facultades de derecho’ donde los muchachos con vocación concurrían a estudiar leyes. Por supuesto que la facultad más reputada –aunque las hubo célebres en otras partes de Palestina y de Mesopotamia‑ se encontraba en Jerusalén. Allí habían estudiado Hillel, Shammai, Gamaliel, Nicodemo, Pablo de Tarso.

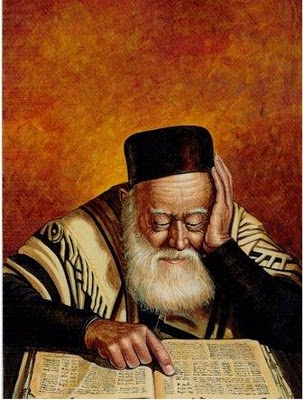

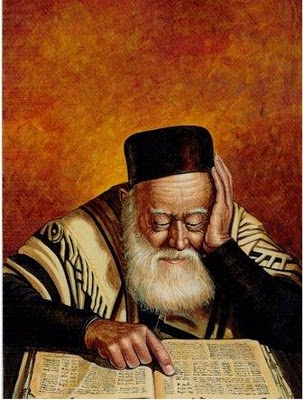

Rabi Hillel "El viejo"(c. 110 A.C.)

Después de varios años de estudio bajo la conducción de un maestro, luego de un examen, el estudiante se recibía como ‘escriba’ o ‘doctor no ordenado’, ‘talmid hakam’, con autorización para trabajar en los tribunales y resolver las cuestiones personales. A los cuarenta años de edad podía ser recibido en la corporación de los escriba, colegio de abogados, por medio de una ceremonia de colación de grado u ordenación –con imposición de las manos de los ‘maestros’‑ que lo transformaba en doctor o escriba ordenado ‑‘hakam’‑. A partir de entonces estaba autorizado a zanjar por si mismo las cuestiones de legislación religiosa y ritual, a ser juez en los procesos criminales y a tomar decisiones en los civiles, bien como miembro de un tribunal, bien como juez de primera instancia.

Es evidente que estos escribas, pues, eran utilísimos y necesarios en la complicada nueva sociedad. Cuando había que elegir a alguien para un puesto de dirigente, de jefe de sinagoga o de juez, se prefería siempre a un escriba ordenado. Casi todos los puestos importantes de la administración y el poder judicial estaban prácticamente en manos de los escribas. Incluso en el senado y el sanedrín, como hoy los abogados.

Pero su utilidad no se limitaba a eso: eran los consejeros personales y autorizados para los problemas religiosos, morales e íntimos de la gente que acudía a ellos como a los antiguos profetas o como hoy al sacerdote o al psicólogo. Por eso su prestigio y poder eran altísimos. Y desde que eran ordenados tenían derecho a llevar un manto característico con flecos.

Todos se disputaban el honor de invitarlos a sus banquetes donde debían ocupar los primeros puestos, precediendo aún a los que tenían más edad que ellos, incluso a sus padres. En las sinagogas se sentaban de espaldas al armario de la Biblia, mirando a los asistentes y visibles a todos. Cuando alguien se encontraba con ellos por la calle debía ponerse de pie, salvo ‑determinaba la Ley‑ ‘que estuviera desempeñando un oficio’.

Este su prestigio también se traducía en los títulos que el protocolo les concedía: el más usual era el de “monseñor” o “mi señor”. ‘Mío’ en hebreo se expresa con un sufijo que es la letra ’i’ y ‘señor’ con el término ‘rab’, de tal manera que ‘mon-señor’ se decía ‘rab-i’. De allí también ‘raboni’ y ‘rabino’.

Nuestra traducción del ‘rabí’ que figura en el texto griego vierte, en lugar de ‘monseñor’, ‘maestro’, con lo cual se pierde algo el sentido.

(Aunque también la palabra ‘maestro’, que deriva del ‘magister’ latino es, antes que título de oficio, título honorífico, porque viene de ‘magis’ que significa, ‘mayor’, ‘el que es más’, ‘superior’. En cambio, el título ‘doctor’, aunque hoy se usa como honorífico, es primitivamente título de oficio, porque viene del verbo ‘docere’, enseñar. El ‘doctor’ es, pues, quien tiene derecho a enseñar. En cambio, el ‘licenciado’ es el que tiene licencia para ejercer.)

Otro título honorífico, al parecer reservado para los escribas ordenados en la casa de estudio de Galilea, era Abbà, ‘padre’. Y, el tercero ‑que usa nuestro evangelio de hoy‑ y que se ha traducido como ‘doctor’ es ‘kateguetes’ que quiere decir ‘conductor’, ‘preceptor’, ‘director’ –en realidad muy bien no sabemos qué quiere decir exactamente‑ probablemente un término de los esenios.

De todos modos, el sentido de todo este pasaje es suficientemente claro y refleja la polémica que existía cuando se escribieron los evangelios y se recordaban y escribían las palabras de Cristo. La polémica –digo‑ entre la primitiva Iglesia aún no separada del judaísmo y estos escribas ‑conversos o no‑ que pretendían manejar a los demás cristianos, en todo se metían, y no se habían dado cuenta de que, en la nueva alianza, el único privilegio era el del servicio, no el del título o del grado.

Y que los escribas prestaban un servicio, el evangelio aquí todavía no se los discute: “haced y observad lo que os digan”. Lo que se mira con disgusto y finalmente llevará a la ruptura es, por un lado, la complicación leguleya y burocrática con lo cual lo embrollaban todo –“vaya primero a ventanilla nº 1”; “llene los formularios A y B”; “compre las estampillas en el primer piso”; “vaya a ventanilla n. 2”‑ con lo cual desalentaban el cumplimiento del espíritu de la ley mosaica –como les reprocha Cristo en otros lugares‑ y, por otro lado, se les critica el enorme poder que esto les daba ‑como a los abogados de hoy‑: todo era tan intrincado que había que recurrir infaliblemente al escriba para cualquier cosa.

Finalmente, se les reprende la búsqueda de los privilegios de ese servicio que se traslucía en estas actitudes prosopopéyicas y exteriores que el Nuevo Testamento describe.

Poder, ciencia, autoridad, riqueza, ciertamente pueden ser lícitas y necesarias, pero –nos enseña el Evangelio‑ siempre que se ejerciten en función de servicio, mediando la caridad y no para la obtención de privilegios y parcialidades-

Solo cuando todos nos demos cuenta de que la sociedad es un todo en el cual nuestros talentos, nuestras responsabilidades, nuestra posición, amén de ser dones de Dios inmerecidos, no están para forzar nuestros fines egoístas sino, sobre todo, para el bien de los demás, para el intercambio de servicios ‑yo obedeciendo, dirigiendo vos; yo curando, vos escribiendo; yo cocinando vos predicando, todo valioso, todo noble, todo necesario‑, en mutuo respeto y comprensión, solo así ‑lo contario de la lucha de clases, lo opuesto a la búsqueda del privilegio y del puesto y del nepotismo y de la coima y los pasajes gratis y los viáticos‑ solo así, democracia o no, constitución o no, puede comenzar a construirse una nación.

¡Y conservar la Iglesia que quiso Jesús!