Sermones deL TIEMPO DURANTE EL AÑO

Pbro. Gustavo E. PODESTÁ

1991. Ciclo B 31º Domingo durante el año Lectura del santo Evangelio según san Marcos 12, 28b-34 Sermón En medio de la euforia de la desregulación, no será difícil entender el diálogo entre el Señor y el escriba. La debatida era una cuestión que preocupaba enormemente no solo a los escribas -es decir a los legisladores y abogados de ese tiempo- sino al pobre pueblo judío, abrumado por la cantidad de reglamentaciones que habían enmarañado terriblemente la simplicidad básica del decálogo. La Ley judía que, primitivamente, había sido promulgada para defender las obligaciones y derechos básicos del hombre -compendiada genialmente en aquellos diez mandamientos- se había complicado, luego, de tal manera por medio de reglamentaciones que pretendían salvaguardar esos preceptos fundamentales, que, solamente en el Pentateuco, los abogados encontraban 613 mandamientos, 248 obligaciones y 365 prohibiciones. A ellos había que añadir, además, la infinidad de ordenanzas y determinaciones que los escribas habían legiferado para -decían- proteger el cumplimiento de aquellas.

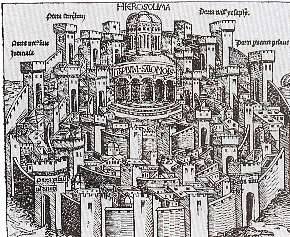

Esa " legorrea " de reglamentaciones que lo único que hacen es que un trámite, por ejemplo, para fundar una sociedad que, en Hong-Kong, se hace en dos horas, al costo de treinta dólares, en Lima, Perú -de acuerdo a la célebre investigación de un periodista- tarde un año, al costo de 1000 dólares, entre gastos, tasas, y coimas. Algo de eso pasaba entre los judíos. Se dejaban de lado las cosas fundamentales, para perderse en el cumplimiento de minucias: se pagaba el impuesto de la menta y el comino, pero se descuidaban los deberes de misericordia; uno podía sustraerse a la obligación de atender a sus padres si declaraba sus fondos ' corban ', es decir ‘testados al tesoro del templo'; el deber de tener siempre en vista, ante los ojos, a la shemá (1), es decir, el deber de adorar solo al Señor, se cumplía atando un rollito con este precepto escrito sobre la frente: las famosas filacterias. Disparates del tipo de cualquier burocracia, que por una firma, un sello, un número arábigo en vez de un número escrito, es capaz de parar un trámite, una obra, una acción urgente... Algunos se preocupaban. Por eso, entre los abogados más serios de la época de Jesús, se planteaba la pregunta, pero ¿Cuál es el objetivo de todas estas leyes? ¿Qué se trata de defender? ¿Qué es lo importante de toda esta reglamentación? Algo así como preguntarse ¿Cuál es el preámbulo de la Constitución? ¿Cuáles son los derechos fundamentales que se pretenden tutelar con todo este reglamentarismo? ¿Cuál la finalidad última de la norma? Y aquí la pregunta ya no era sólo sobre un aspecto puramente legal. Porque la legalidad entre los judíos obedecía antes que nada a las relaciones que el pueblo elegido, el pueblo de Dios, había de mantener con Dios según el concepto de la Alianza. Ese pacto, ese convenio, ese compromiso con el cual se había enlazado Dios de un modo privilegiado, de predilección, casi de favoritismo, con el pueblo de Israel y que sería luego prolongado con el pueblo de la Iglesia. ¿Cual -se decían- era el fin de todas esas estipulaciones enumeradas por el Pacto, por la Alianza? ¿Qué pretendía Dios? ¿Para qué las formalidades, los ritos, las diversas especificaciones? ¿Para qué las normas procesales, las interrupciones del trabajo en el sábado, el peregrinaje anual a Jerusalén? ¿Para qué el templo y la liturgia? ¿Cuál es el objetivo, el sentido, el fin, que se propone Dios al aliarse con nosotros? Esto se preguntaban los buenos judíos, los legisperitos, los constitucionalistas, los escribas.

Aún en nuestros días se lo han de preguntar los políticos, los legisladores "¿para qué las normas'?". Y se lo responden diversamente: "para preservar la democracia", o "para defender la libertad" , o "para que la clase política se pueda repartir los por lo menos 6000 millones de dólares anuales que en blanco (no hablamos de lo ‘en negro') cuesta al país sostener el sueldo y los gastos de diputados y senadores nacionales y provinciales" -aunque esto no suelan decirlo en voz alta- o "para garantizar la igualdad", o "para fomentar el progreso económico", o “para permitir el acceso de todos a los bienes", o "para encaminar a la sociedad al bien común"... Y en esto último, aunque estuviéramos todos de acuerdo, diríamos, sí, perfecto, todo es para el ‘bien común', pero ¿en qué consiste el bien común? El asunto es que, entre los abogados y juristas de Israel, existían multitud de opiniones al respecto; sobre qué era lo más importante de la ley. Algunos, afirmaban que todo estaba encaminado al culto, a las ceremonias y que eso era lo substancial para agradar a Dios. Otros, que el precepto fundamental era el del sábado, puesto que al mismo tiempo que se rendía pleitesía a Dios se cumplía con una obra de piedad con la fatiga del hombre. Otros, que el pago de los impuestos, puesto que con ellos se hacían extensivos a todos los frutos del propio trabajo sosteniendo a los servicios públicos, a las autoridades y a los sacerdotes: las cosas de los hombres y las cosas de Dios. Otros, más humanistas, en la línea del profetismo de Amós y Oseas, recalcaban los deberes de la justicia y la protección a viudas, huérfanos y extranjeros…

En fin, que no se ponían de acuerdo y no había manera, por tanto, de desenmarañar la ley que, finalmente, era, en detalle, imposible de cumplir -salvo para unos pocos que sabían como obviarla y encontrar el articulito o codicilo con la pertinente excepción. Hoy, Jesucristo, en su conversación con el fariseo, zanja la infinita discusión y desregula para siempre la ética cristiana, no solo compendiando admirablemente todo el sentido de la Alianza antigua y de la nueva, sino indicando claramente el para qué, el sentido, el significado último de toda ella, en el marco general de la libertad cristiana. Y antes que nada el sentido. Porque sin fines, sin objetivos, los medios no tienen fuerza. Si no se sabe el ‘para qué' es muy difícil que nadie emprenda nada trabajoso, que le cueste. El motivo es, valga la redundancia, el motor de cualquier esfuerzo, de cualquier actividad. Y Jesús, de entrada, señala el motivo y el objetivo de todo el esfuerzo ético y por lo tanto de toda actividad humana y es la posibilidad de poder acceder, en el amor, al Bien que no tiene ocaso, ni sombra, ni límite, ni declinación: Dios. Y aunque dicho en forma de mandato, en realidad, al indicar su fin y su sentido, de lo que se trata es de mostrar la dignidad suprema del hombre, descubrir su vocación aristocrática, su destino de príncipe. Decirle: "has sido creado nada menos que para poder encontrarte un día en amistad con Dios y gozar para siempre de sus bienes y de su felicidad". No; con nada menos te podés conformar ni contentar. Para eso están hechos tu corazón, tu alma, tu inteligencia y tus fuerzas: para saciarse plenamente solo con Dios. Es, en el fondo, esa definición extraordinaria que hace del hombre San Gregorio Nacianceno : "el hombre es un animal divinizable". O la de San Agustín: "el hombre es un ser capaz de Dios", “ capax Dei ". Solo el Bien infinito es el bien adecuado, completivo del corazón humano. Y esta es justamente la raíz de la libertad del hombre: porque, como es capax Dei , es decir tiene capacidad para abarcar, disfrutar a Dios, solamente Éste, el Bien infinito puede llenarlo y, entonces, solo frente a Él el hombre está llamado necesariamente a quererlo. Ante cualquier otro bien limitado, finito, el hombre conserva la libertad de querer o no.

Porque está hecho para lo infinito, lo finito no puede obligarlo; porque solo es atraído irresistiblemente por lo ilimitado, lo limitado no tiene poder para forzarlo. Por ello cuando Jesús repite " El Señor nuestro Dios, es uno solo " declara la libertad, la independencia del cristiano frente a todo lo demás. Contrariamente al paganismo que creía que las cosas eran dioses, ídolos, a quienes rendían culto por temor a ser castigados o por el interés de recibir beneficios. Contrariamente al paganismo moderno que quiere buscar la dicha que solo Dios puede dar en los bienes, en los ídolos -e ídolas- de este mundo. No: las cosas no son dioses, porque hay un solo Señor que es Dios. Ellas pueden y deben ser usadas, porque Dios las ha creado para que sirvan al hombre; pero no para que el hombre las sirva a ellas, ni ponga en ellas su confianza y su felicidad. Y, al mismo tiempo, este primer mandamiento es el que rectifica y posibilita el segundo que con él se integra, el del amor al prójimo. Porque solo el amar a los demás desde Dios, desde la luz de su verdad y desde la calidez de su bondad, puede llevarnos a amar sin egoísmos, sin sentimentalismos deformantes y en búsqueda desinteresada y creativa del bien de aquellos a quienes decimos amar. Solo desde el amor a Dios no exigiremos a nuestro prójimo lo que solo Dios nos puede dar, no obligaremos ni a nuestra mujer, ni a nuestros hijos, ni a nuestra profesión y trabajo, ni a nuestro país, a darnos una plenitud de la cual no son capaces, porque son criaturas y así no nos transformaremos en los perpetuos descontentos, insatisfechos, jueces de todo y de todos, criticones, disconformes, duros y exigentes. Tampoco, desde el primero de los mandamientos, confundiremos fácilmente ‘sentimiento' con ‘amor', ya que no es el sentimiento el que preside el amor de Dios a los suyos, sino la inteligente búsqueda del bien de sus amados. Si amamos a Dios y lo frecuentamos en oración, y gana, y compromiso de serIe fieles, nunca amaremos prescindiendo de sus mandamientos y estaremos obligados, por el amor a Dios, a querer a los demás, no desde el extravío o la pasión, sino desde la prudencia, la justicia, la templanza y la fortaleza. Por eso Cristo admirablemente pone juntos y combinados estos dos preceptos en los cuales desregula toda la moral: porque no hay posibilidad de auténtico amor a los demás sin amor a Dios, y porque no hay verdadero amor a Dios si no se desborda y demuestra en amor concreto a los demás. (1)Shemá Israel consistía originalmente en un único verso que aparece en el quinto y último libro de la Torá, el Libro de Deuteronomio, Deuteronomio 6:4 que dice: "Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es Uno" (‘ Shemá Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad' ). |