Sermones deL TIEMPO DURANTE EL AÑO

Pbro. Gustavo E. PODESTÁ

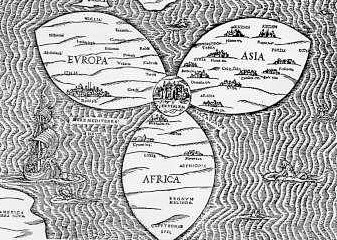

2004. Ciclo C 33º Domingo durante el año Lectura del santo Evangelio según san Lucas 21, 5-19 Nuestros viejos planisferios medioevales y del renacimiento compartían todos la característica de colocar como centro del mundo a Jerusalén. Es archiconocido el de Heinrich Bunting, realizado en el 1581, que esquematiza a Europa, Asia y África como tres pétalos que salen del tallo de Jerusalén. Y si Jerusalén era el centro del mundo, su Templo era, exactamente, el punto donde se situaba el eje del universo. Esto no solo es propio de la religión israelita. Es sabido que, en el mundo antiguo, toda ciudad se construía alrededor de un templo, que funcionaba como el punto de referencia de su orden. Orden o 'cosmos', ya que el término cosmos viene de un verbo griego -' kosmein '- que significa, al mismo tiempo 'ordenar' y 'embellecer'. (De allí 'cosmética'.) El desorden es siempre feo; lo contrario de lo bello. Por eso el término 'cosmos' para designar el orden y armonía del universo; o, en lengua latina, el 'mundo', que también significa ordenado, limpio: lo contrario de 'in-mundo'. Y la ciudad, la 'polis', la organización social, era o debía ser, para la mentalidad primitiva, reflejo del orden y la belleza del cosmos, de allí que a la ciudad se la considerara un 'micro-cosmos', y su punto de solidez, de ordenamiento, de belleza, lo constituía su templo principal. El templo, con su arquitectura siempre estudiada y armónica, en donde los valores numéricos tenían significados esotéricos y cósmicos, era siempre un reflejo del orden universal, el garante de que este orden continuara y se solidificara, y se manifestara en la polis, en la ciudad, en lo social. El tema es poco abordable en una corta prédica. Pero esta visión simbólica del templo también la tenían, algo corregida, las especulaciones judías. Un texto rabínico contemporáneo a Cristo dice: "Del mismo modo que el ombligo se encuentra en el centro del ser humano, la tierra de Israel está presente en el centro del mundo; Jerusalén se encuentra en el centro de la tierra de Israel; el templo se alza en el centro de Jerusalén; y el santo de los santos, alrededor del arca, en el centro de todo, el verdadero ombligo del mundo" ('Midrash Tanhuma' ). Pero no solo el centro hacia los cuatro puntos cardinales; porque, estando como todo templo que se precie en la cima de una montaña, en este caso del monte Sión, a la vez pasaba por allí, como Árbol de la Vida -representado en sus columnas-, el eje vertical de ese mundo: eje que supuestamente unía la tierra , el cielo -arriba- y -abajo- los infiernos . En efecto, según los rabinos, el templo de Jerusalén, 'umbelicus mundi', 'ombligo del mundo', estaba edificado sobre el abismo de las aguas primordiales, el 'tehom', arriba del cual su plataforma, su explanada, a manera de la tierra en la representación del Génesis, se asentaba como un disco apoyado en columnas. Casi la misma figura del arca de Noé, una de cuyas tradiciones hablaba de que sobre el caos del agua derramada por el diluvio, cuando éstas descendieron, surgió la tierra en los picos más altos, uno de los cuales, el monte Sion, sobre el cual el arca finalmente se posó. Curiosamente las medidas y forma del arca que nos describe el relato mítico de Noé corresponden a las medidas de un templo. Sea lo que fuere de la cantidad de simbolismos que los judíos, en el Talmud y luego en la Cábala, van descubriendo en el templo, y que luego adoptará la masonería -recuerden Vds. que en la leyenda masónica el primer gran Maestre fue Hiram, el arquitecto del Templo de Salomón; y la misión de los masones será construir al mundo como un gran templo a la razón-... sea lo que fuere de estas especulaciones, digo, en tiempos de Jesús, se pensaba que la organización del culto y la estructura del templo reflejaba el orden cósmico, el orden de la creación querida por Dios y sobre todo el orden y la supervivencia de la 'polis', la sociedad de Israel, el pueblo sagrado. La escrupulosa observancia de las prescripciones rituales era salvaguarda del buen funcionamiento del macrocosmos, de la naturaleza y de la centralidad del pueblo de Israel en la historia. El microcosmos del santuario era la morada de la gloria de Dios; signo eficaz de su presencia. El arca, el trono de Yahvé. De la subsistencia del templo dependían, pues, el orden y subsistencia de Israel y, por lo tanto, el orden del mundo. Por eso, a pesar del odio que a los judíos les despertaba el idumeo Herodes, le estaban agradecidos por la reconstrucción fastuosa y espléndida del templo -una de las maravillas del mundo según Tácito- hecha sobre los cimientos del templo de Zorobabel, a su vez construido sobre el legendario templo de Salomón. El nuevo templo herodiano, comenzado a construir en el año 19 AC recién será terminado después de la muerte de Jesús, en el 64 de nuestra era. Apenas seis años antes de su destrucción total, causada por un descuido de las tropas de Tito. Pero, en la época de Jesús, el que ese grandioso templo pudiera ser destruido era algo impensable, como que alguna vez pudieran desmoronarse las Torres Gemelas. Pronosticar su desaparición era como profetizar la destrucción de los cimientos mismos del pueblo de Israel y del mismo mundo. De acuerdo a la mentalidad que hemos descripto no se podía concebir el fin del templo -microcosmos-, sin al mismo tiempo pensar en el fin del mundo, del macrocosmos. Pensemos que estos pasajes llamados apocalípticos conforman una de las partes de los evangelios sinópticos más tempranamente recogidas. De hecho, los exégetas postulan que una colección de estas profecías ya habían sido reunidas por judíos y cristianos y corrido en forma independiente hacia el año cuarenta después de Cristo, cuando Calígula había lanzado su demencial ofensiva de querer ser adorado como Dios en el mismo templo de Jerusalén. Rumores de la inminencia del fin del mundo ante tan atroz intento -la 'abominación de la desolación' instalada en el santuario- y la venida de fulminante castigo del día del Señor, con la llegada triunfal del Hijo del Hombre y de su Reino, corrían por todos los ambientes. Los exaltados -entre ellos muchos cristianos que identificaban al Hijo del Hombre y al Mesías con Jesucristo- esperaban como si fuera algo inmediato la vuelta de Jesús. El que el templo pudiera profanarse era un signo cierto de los ultimísimos tiempos. Todos los evangelistas tomarán estos textos, pero les darán significados más mitigados de acuerdo a la prédica auténtica de Jesús. También los usa Lucas y parte los hemos leído recién. Vds. habrán podido escuchar cómo, en lo que hemos leído, entran los tres temas relacionados por la tradición: la destrucción del templo; las revoluciones y destrucción del orden social, de la 'polis'; y el conmoverse de la tierra y el cielo. Pero, aunque estos se unan aquí por afinidad temática, Lucas se encarga de señalar bien de qué manera el Señor los separa en el tiempo y les quita todo rastro mitológico, apocalíptico. Por otra parte, hay que tener en cuenta que Jesús predica hacia el año 30, cuando todavía nada hacía prever la destrucción del templo. Es una auténtica y desgarradora profecía. Obviamente anterior a los hechos, por la vaguedad de sus detalles, que tan bien luego conoceremos por la descripción de Josefo, uno de los testigos presenciales de los trágicos acontecimientos. Pero esta destrucción nada tendrá que ver con el macrocosmos, ni con el fin de los tiempos, dice Jesús. Es solo un acontecimiento histórico. Ciertamente algún día "se verán fenómenos aterradores y grandes señales en el cielo". Los astrofísicos de nuestro tiempo no necesitan profecías para anticipar, mucho más terroríficamente, el fin del Universo, el desgaste de todas las estrellas, su explosión en novas, en enanas blancas, en gigantes rojas y azules, su concentración en agujeros negros y su evaporación final en 'radiaciones de Hawkings'. Pero para eso, afirma Jesús, falta mucho: "A ntes de todo eso, os detendrán, os perseguirán, os entregarán a las sinagogas" De ninguna manera espera el Señor inminentemente el fin de los tiempos. Al contrario, piensa que tanto su muerte como la destrucción del templo serán, de hecho, el comienzo del largo camino de la historia de la Iglesia. Recuerden Vds. que Lucas tanto tiene en la mente esta historia, que la escribe. Es su segundo libro después de su evangelio: los Hechos de los Apóstoles. Allí desarrollará el detalle de esas detenciones, persecuciones, cárceles, acoso de los judíos, testimonio ante reyes y gobernadores de los cuales en este discurso ha hablado Jesús. Uno podría decir que este breve anuncio del enfrentamiento de los discípulos del Señor con sus enemigos que acabamos de escuchar es un pequeño resumen, casi un índice, de ese bello libro que es el de los Hechos de los Apóstoles, y que ningún católico debería dejar de leer, porque es el paradigma de la vida de la iglesia hasta el fin de los siglos. Jesús, lejos de esperar un rápido desenlace del fin del mundo, tuvo la explícita intención de fundar la Iglesia para este tiempo intermedio. Bien se encarga de ponerlo en claro el evangelista Lucas. Tiempo intermedio que, salvo períodos muy particulares, no serán los de su instalación pacífica en este mundo, los de la Iglesia próspera y triunfante, tal cual la añoramos los cristianos que hemos vivido épocas mejores y conocemos la historia. La Iglesia triunfante está reservada para la Jerusalén celeste. Para el definitivo templo del cielo. Mientras tanto, como lo señalaba la doctrina de siempre, vivimos en este mundo como Iglesia militante -por no decir militarizada-, la Iglesia del combate, la del uniforme de fajina, la de las grandes alegrías que da toda milicia por una causa noble sí, pero también la de las bajas, la de los heridos, la de los ataques arteros del adversario, la de las quintas columnas, la de la defección y paso al enemigo de tantos camaradas y hermanos. Después del breve e ingenuo lapso en el cual, inmediatamente luego del Concilio Vaticano II, muchos hombres de Iglesia, falsos profetas, proclamaron a los cuatro vientos que ya no había más enemigos, que solo bastaba dialogar, decir a todo que sí, adaptarse en las costumbres y aún en la liturgia sagrada a las maneras del mundo, con algo de estupor, como si no hubieran leído nunca el evangelio, altos hombres de Iglesia, tanto en Roma como en nuestro medio nacional, empiezan a darse cuenta y denunciar que hay un complot contra la Iglesia Católica. Mientras tanto ésta ha sido despojada, en la mayoría de sus miembros, de espíritu de lucha, de fortaleza, de legítimo orgullo por las glorias pasadas, de solidez en el sostenimiento de la única verdad, de claridad en la proclamación de las normas morales, de sacralidad y personalidad majestuosa en la liturgia. Ahora darse cuenta del error parecería ser casi tarde. Con las fuerzas disminuidas, por lo menos en Occidente, predicar los mandamientos, el evangelio, ya se considera discriminación, incluso, en algunos lugares, legalmente. Leer el evangelio y las epístolas de los apóstoles mencionando a los judíos o el complot anticristiano de la sinagoga, antisemitismo, delito. Señalar determinadas conductas como aberrantes, intolerancia, meterse en la vida ajena. La persecución otra vez comienza a sacarse sus disfraces. Aparentemente menos sangrienta -a pesar de dos guerras mundiales que exterminaron en muertes masivas la fibra católica de Occidente en el recién acabado siglo-, ahora se da con las armas letales de los prepotentes medios de comunicación y de organizaciones internacionales aliadas localmente a formas de gobierno despóticas disimuladas bajo el rótulo de democracia. Pero cualquiera, aún en nuestro país, puede nombrar hombres y mujeres eliminados físicamente solo por su fe, cuando no condenados al ostracismo social o al anonimato o burla de los medios. "Seréis odiados por todos a causa de mi nombre". Los hombres de Iglesia que, por no proclamar el nombre de Cristo, han pretendido ser aplaudidos, admitidos, publicados en primera plana, recibidos en todos los salones, empiezan a darse cuenta de que, con los enemigos de Cristo, no puede haber pacto posible y, menos, en el terreno de las ideas, de la verdad de Cristo, aunque se intente respetar al hombre y, como dice Jesús, amar al enemigo y, si es posible, tratar de convertirlo. El siglo pasado ha sido pródigo en mártires, en cristianos muertos por la fe. Gloriosos ellos. Desdichados los que, por no enfrentarse, por no morir, por no aguantar el escarnio, por creer, incluso, que con ello hacían más simpático al cristianismo, han retrocedido constantemente en deshonroso cuidado de sus vidas y deseosos de aprobación y aplauso de las sinagogas y poderes de este mundo. El nuevo milenio, para gran decepción del Papa -que así lo ha expresado recientemente- ha comenzado sin ningún síntoma de mejora. A menos que sea un buen signo el que los mártires que están dando su vida por Cristo ya suman, en lo que va del siglo, millares. Cuatrocientos y pico con nombre y apellido, en países islámicos y China comunista, solo este año. Decenas de miles en eliminaciones étnicas anónimas de católicos en África, India y Oceanía. En todo Buenos Aires -con, según dicen triunfalmente los organizadores, centenares de miles de jóvenes peregrinando a Luján no hace muchas semanas- solo hay, para el 2005, cinco candidatos para ingresar al seminario y prepararse al sacerdocio. El sábado que viene se ordenarán, este año, para los porteños, apenas ocho sacerdotes. Pero nadie tiene que asustarse. Es el sino de la verdadera Iglesia, del auténtico templo. No el de la instalada, la aplaudida por el mundo, la recibida en los palacios mundialistas y en las organizaciones internacionales, la de los monseñores gordos y rozagantes, la de los cristianos instalados y guitarrescos, la de los que alegremente se mimetizan con las costumbres y modas corrompidas del ambiente; sino el de la Iglesia militante, la de los soldados de Cristo, la de los dispuestos a la exclusión, la burla y el martirio, la de los fuertes. Que a eso finalmente nos exhorta el Señor en el evangelio de hoy: aunque "odiados por todo el mundo por mi causa", "gracias a la constancia", es decir a la fortaleza, a las agallas, al coraje, "salvaréis vuestras vidas". |