Sermones deL TIEMPO DURANTE EL AÑO

Pbro. Gustavo E. PODESTÁ

1988. Ciclo B 33º Domingo durante el año

Lectura del santo Evangelio según san Marcos 13, 24-32 Sermón De vez en cuando nos vienen noticias de los esfuerzos patéticos del gobierno de Italia, con la ayuda de fundaciones benéficas internacionales, por salvar del continuo deterioro sus obras de arte, insidiadas por la contaminación ambiental, la exposición a los elementos, las calamidades naturales, la depredación de los hombres.

Últimamente, la discutida recuperación de los colores primitivos de las pinturas de Miguel Ángel, en el techo de la Capilla Sixtina; la plastificación de los relieves de la columna de Trajano; el remozamiento del bronce de la estatua ecuestre de Marco Aurelio, en el Campidoglio. Y todos nos acordamos también de la restauración fatigosa de las obras arruinadas por el desborde del Arno en Florencia; o los trabajos para evitar el dramático hundimiento progresivo de Venecia; o, después del vandálico atentado contra la Pietà, su cuidadosa recomposición.

Sí; algo se logra. Aunque hay tanto que conservar y cuidar que no hay liras ni dólares que alcancen para detener la carcoma implacable del tiempo que horada tanta maravilla. El mismo drama se vive en toda Europa, y en todo lugar del mundo donde el hombre quiere conservar algo y detener el devorador avance de Cronos. Y el caso de Italia es singularmente trágico, no solo por lo que significa para nosotros, dobles herederos de la Roma pagana y de la Roma cristiana, sino por su vulnerable posición geológica, casi tan espantosa desde el punto de vista sísmico, como la de Japón. Destinada en un tiempo medible, no en millones, sino en solo unos cuantos miles de años, a quebrarse en varias partes y hundirse definitivamente bajo el mar.

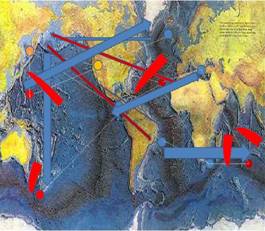

Ni rastros quedarán, dentro de no tanto tiempo, de Roma, Nápoles, Milán, Génova o Turín. Es claro que eso no se podrá saber desde Buenos Aires, por lo menos del Buenos Aires actual, porque estará sumergida por el Atlántico, que avanza implacablemente contra nuestras costas. En un proceso que puede acelerarse hacia un futuro muy cercano, si es verdad que la temperatura de la tierra tiende a aumentar por el efecto invernadero del anhídrido carbónico presente, en cantidades cada vez mayores, en la atmósfera -por la contaminación industrial y el talado de los bosques- con el consiguiente derretimiento del hielo polar. Porque, claro, en la pequeña dimensión de tiempo que nuestra corta vida individual domina, la tierra parece suficientemente sólida. Los terremotos, maremotos y erupciones son fenómenos que leemos en los diarios muy de vez en cuando. Que el océano Atlántico se ensanche a razón de cuatro centímetro por año es algo imperceptible para nuestras breves existencias individuales. Pero es interesante saber que no hace tanto tiempo, dada la edad de la tierra que tiene 4900 millones años, hace solo –digo- 150 millones de años los dinosaurios caminaban de nuestra Patagonia a las llanuras africanas sin atravesar un solo centímetro de agua. África y América estaban unidas. En realidad para esas fechas –Triásico y Jurásico- todos los continentes hoy conocidos formaban uno solo. Pangea le llaman los geólogos y, de su ruptura, derivan nuestros actuales contenientes que no son sino la parte emergente de enormes terrones de corteza terrestre, de no más de cuarenta kilómetros de espesor, que flotan sobre un manto derretido de silicatos. Terrones y manto forman la ‘litósfera'. El hombre solo ha llegado a explorarla en forma directa solo de 3 a 4 kilómetros de profundidad. El asunto es que estos terrones se desplazan flotando, empujándose, frotándose, incrustándose los unos en los otros. Lenta pero implacablemente produciendo cataclismos y deformaciones. Y esto porque en algunas suturas –por ejemplo la que corre todo a lo largo del Atlántico, entre Groenlandia y Escandinavia, entre América del Norte y Europa, entre África y América del sur, está emergiendo constantemente lava desde las profundidades del manto. Esta lava emergente va creando una especie de doble cordillera paralela a lo largo de toda esa quebrada que produce, 50 000 millones de toneladas nueva de costra por año. Se derraman por las laderas de esas dos cadenas -o ‘dorsales', como las llaman-, produciendo, en el fondo del mar, nueva costra que empuja a la vieja y, por lo tanto, ensancha la distancia entre las costas.

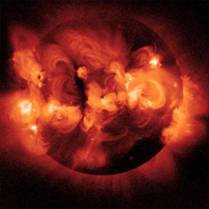

El caso es que se supone que la deriva de los terrones tenderá a formar, dentro de unos cientos de millones de años, otra vez, un solo continente, que, luego, volverá otra vez a romperse formando otros. Y así sucesivamente. Mientras tanto se hundirán enteros continentes, desaparecerán cordilleras, se formarán otras. En resumen que, en unos cuantos millones de años, apenas quedarán rastros reconocibles de nuestra actual superficie. ¿Estará el hombre para entonces en Marte, en Venus, en algún planeta de alguna lejana estrella? El asunto es algo urgente, porque aunque lográramos subsistir en nuestros bloques tectónicos flotantes, resulta que el astro del cual dependemos para todo, nuestro bendito sol -que ya veo empieza broncear unas cuantas epidermis otras vez; pero que sirve para cosas más importantes, entre otras, mantener la posibilidad de la vida- desperdicia cantidades increíbles de energía disipándolas en el espacio inútilmente. Una ínfima porción llega a nuestro planeta tierra y, para ello, quemando nada menos que 4 millones y medio de toneladas de su materia por segundo. Con lo cual se calcula que, en no más de 5 000 millones de años, el sol dejará de brillar. Y, si para entonces no nos hemos mudado de sistema, pereceremos sin remedio.

Sea como fuere, el emigrar de una estrella a otra no hará sino prolongar nuestra agonía unos pocos millones de años más. Porque, estrella tras estrella, todas, finalmente, se apagarán. Y sea que el universo se expanda indefinidamente hacia la oscuridad y el frío, sea que haya suficiente materia como para detener su expansión y revertirla, provocando finalmente el entrechocarse de galaxias y de estrellas en un cataclismo final, el viaje del hombre por el tiempo y por la historia un día acabará y ni rastros quedarán de él en el cosmos. Pero dejemos de lado a Venecia, a las columnas de Trajano, a Pangea y a las estrellas y galaxias, todos acontecimientos que ninguno de nosotros presenciará. Lo cual no es para tranquilizarnos, porque no lo veremos por la sola sencilla razón de que, antes de esos cataclismos, todos los aquí presentes tendremos nuestro propio y pequeño –pero, para cada uno, cósmico y terrífico- cataclismo personal, en los exiguos pero queridos límites de nuestro pellejo. Y de eso quiere que reflexionemos hoy la Iglesia, al término de nuestro año litúrgico, al proponernos la lectura apocalíptica del evangelio de hoy. No es que, al modo de los astrofísicos, el evangelista quiera describirnos premonitoriamente lo que sucederá desde el punto de vista científico. El lenguaje de Marcos es evidentemente simbólico. Pero, sin más que nos habla de un final frente al cual el hombre ha de optar para hacer su vida valiosa o definitivamente absurda. Y la opción es o elegir su propio poder de restauración, sus posibilidades técnicas, su vivir aquí en la tierra, su propio poder de salvación o remozamiento humano o revolución mundial o técnica de emigración astral; o esperar en el Hijo del Hombre, el que viene de arriba, con las fuerzas y poder que promanan de Dios. Y no es necesario acudir a geólogos y astrónomos para saber de la caducidad de este mundo y la imposibilidad de que él nos salve. Basta mirar la higuera, basta mirar los signos de finitud de nuestra vida: desilusiones, ingratitudes, muertes y enfermedades de seres queridos, propósitos que no se cumplen, pieles que se arrugan, fuerzas que se gasta. Dios anuncia con suficiente antelación y desde muy temprano que esto se acaba. Que esto se nos va. Que no hay que poner aquí, en esta tierra y estos cielos nuestras esperanzas e ilusiones definitivas. Que solo la Palabra omnipotente del Creador, encarnada y pronunciada en Jesús de Nazaret, es capaz de salvarnos de la catástrofe; y que nuestra vida en esta tierra solo tiene sentido si, abierta a esa misma Palabra en la fe, la ejercemos en la caridad. Cada cual en lo suyo haciendo de ‘mensajeros' –‘ángel', en griego, quiere decir ‘mensajero'- que, desde los cuatro puntos cardinales, de un extremo a otro del horizonte, congreguen a sus elegidos. A aquellos que, sostenidos por las palabras ‘que no pasarán', sean salvados de este cielo y esta tierra. Que ciertamente pasarán. |