Sermones deL TIEMPO DURANTE EL AÑO

Pbro. Gustavo E. PODESTÁ

1994. Ciclo B 33º Domingo durante el año

Lectura del santo Evangelio según san Marcos 13, 24-32 Sermón La literatura moderna nos ha acostumbrado a figuraciones extraordinarias del futuro. En una novela de fantasía científica de cuyo autor en este momento no puedo recordar el nombre, creo que era Frank Herbert (1), aparecía, allá por el año tres mil y pico, un planeta de una estrella de una lejana galaxia que se llamaba, en lenguaje intergaláctico, "Nova Roma". Después de la destrucción de la tierra, allí se había trasladado la Santa Sede. La sala de audiencias pontificia era una especie de enorme pecera traslúcida en donde flotaba una especie de tamaña medusa con tentáculos. El bicho no era ni más ni menos que el Papa. El cristianismo se había extendido por todo el universo y el Concilio Vaticano VI había aceptado la posibilidad del bautismo y el sacerdocio de todos los extraterrestres racionales. Así Su Santidad Ataris III había llegado al sumo pontificado.

Estas fantasías -a las cuales ya desde el siglo pasado nos tenía acostumbrados Julio Verne hoy en día ya no son simples juegos literarios. Hoy más que nunca el hombre tiene conciencia de su futuro. El relativo marco de estabilidad de otros siglos pasados, en donde apenas se notaban los cambios, no daba lugar a que el ser humano se interrogara entonces por las cosas que sucederían en las generaciones venideras: todo, con sus más y sus menos, seguiría las mismas rutinas.

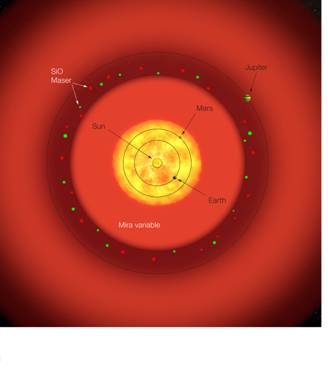

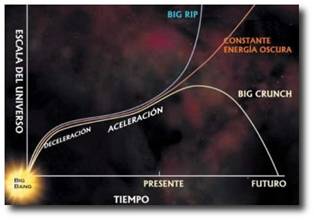

Pero los cambios de los dos últimos siglos y mucho más los de los últimos decenios hace que ya estemos acostumbrándonos a preguntarnos con qué novedad científica o política se va a despertar cada día el mundo y a interrogarnos sobre qué realidades inimaginables éste deparará a la humanidad. La revolución industrial, la explosión demográfica, los avances espectaculares de la ciencia y de la técnica, la exploración espacial, las comunicaciones, la informática, la robótica, la ingeniería biológica y la previsión de que, en todos estos ámbitos, habrá en los años venideros logros aún más extraordinarios, hace que el tiempo en cierne se presente como imprevisiblemente cargado de novedades y, a pesar de las amenazas de posibles guerras o desastres ecológicos, más bien preñado de esperanzas. ¿Qué lejano planeta irán a habitar algunos de nuestros descendientes? ¿Quiénes serán las primeras carmelitas que funden un monasterio en Alfa del Centauro? ¿Con qué instrumentos de confort y de esparcimiento contará la humanidad; qué tipo de ayudas a su inteligencia y a sus manos? Incluso ¿qué aspecto físico, qué calidad de vida, qué longevidad alcanzarán? ¿Aumentará de tamaño su cerebro o, como dicen algunos más pesimistas, disminuirá por falta de uso? ¿Se logrará eliminar totalmente las enfermedades; y aún impedir la vejez, ubicando en el mapa del genoma humano el gen que dicen la provoca y extirpándolo? ¿Se retocarán los cromosomas de modo que nazcan solo super-hombres rubios de ojos celestes e inteligencia superior? ¿No se podrá hasta lograr la inmortalidad, prolongar la vida indefinidamente? Todo es posible. Y hay mucha gente que así lo piensa. Todo el proceso evolutivo de la materia, iniciado en el lejano gran estallido de hace 24.000 millones de años se prolongaría pujante y siempre para mejor hacia el futuro, ahora conducido por el mismo ser humano, en el sentido de la creación de una super-raza y una super-sociedad humana poderosa, feliz e inmortal.  Sí. Pareciera que nada impide que se puedan soñar, hoy en día, semejantes cosas. Pero, cualquiera que tenga las más mínimas nociones de psicología o, si no, de historia o, al menos, de literatura, y se haya adentrado en el pensamiento del hombre en aquellas cosas que hacen a lo verdaderamente humano, es decir a aquello que es capaz de hacerlo feliz o desdichado; desde el poema de Gilgamesh o los libros Vedas o el Popol Vuh , pasando por Homero , Hesíodo , Sófocles , Esquilo y llegando a Cervantes , Shakespeare , Moliére y a nuestra propia literatura contemporánea -aún la de fantasía científica- se dará cuenta de que, a pesar de todos los cambios de la ciencia y de la técnica, el hombre siempre es el mismo. Y sigue y seguirá viviendo de idénticas instancias fundamentales: el querer saber, el desear ser feliz, el buscar ser amado, el amar a una mujer, el intentar afirmarse en el ser y en el poseer, el gozar la libertad y, de la misma manera, el sufrir por no poder tener o no alcanzar o perder todas estas cosas. Junto con los confusos movimientos de las pasiones, de los ímpetus fuertes o de los mezquinos sentires. Siempre habrá hombres y mujeres grandes y nobles y otros pequeños y rastreros. La grandeza y la miseria, la felicidad y la pena, nunca dejarán al ser humano, esté vestido con pieles de animales y viviendo en las cavernas o flotando en su castillo espacial orbitando en medio del titilar de sus computadoras alrededor de una lejana estrella del cosmos. Y a esto el añadir que su nostalgia innata de infinito, esa ‘libido ilimitada' de la cual habla Freud , ese ‘deseo de ser dios' que menciona Sartre , esa hambre de eternidad de la cual habla la Iglesia, amenazada siempre no solo por el límite creatural sino por la muerte, no desaparecerá jamás, ni siquiera en la hipótesis de que el hombre alcanzara, por medio de la técnica, la inmortalidad. Ya que la prolongación indefinida de la vida temporal no seria sino un triste, aburrido y desesperado remedo de lo eterno, que es la plenitud sin fisuras, y sin almanaque ni segundero, de la divina belleza. Pero -aún concediendo que valiera la pena- ni siquiera le está permitido al hombre soñar con una inmortalidad indefinida, porque, aunque su cuerpo pudiera no desgastarse, lo que no podrá impedir es que se desgaste el mundo. La física contemporánea ha adquirido la definitiva conciencia de que el universo se encamina ineluctablemente a una extenuación final y perentoria. Incluso es posible pronosticar con alguna exactitud las etapas de este deterioro. El sol, para proveernos de la energía que nos ha dado la vida, ya ha gastado la mitad de su masa útil de helio transformándola en hidrógeno. Unos cuatro mil millones de años más y se comenzará a hinchar hasta convertirse, en un proceso conocido, en una gigante roja que devorará todos los planetas cercanos, incluida la tierra. Unos cientos de millones de años más y se contraerá en enana blanca , enfriándose luego paulatinamente hasta convertirse en una enana negra . Solo Júpiter y Saturno permanecerán orbitando al astro muerto, tan muertos como éste. Quizá para entonces el hombre haya escapado a otras estrellas. Sin embargo, en nuestra galaxia, cada vez más estrellas irán sufriendo procesos similares a los del sol y se irán transformando en enanas negras y ellas atraerán a su masa el gas interestelar impidiendo que se formen nuevas estrellas. La tasa de nacimientos estelares descenderá a cero. El hombre encontrará cada vez menos lugares donde refugiarse, porque lo mismo sucederá en todas las galaxias del universo. El cosmos se irá oscureciendo cada vez más. Incluso las estrellas más pequeñas que el sol, que son las más longevas, acabarán extinguiéndose al cabo de 100 billones de años. Las estrellas muertas que se hallan en los extremos de las galaxias, por ejemplo nuestro sol, serán disparadas centrífugamente al espacio intergaláctico. El resto de la galaxia colapsa en agujeros negros. Ya todo está muerto. El hombre hace mucho que ha desaparecido. Empero el proceso de pudrición prosigue: se desintegran los protones y con ellos todos los elementos. Solo leptones y radiación vagan por el universo desolado. Y aún, muchísimo después, por un proceso cuántico estudiado por Hawking, los agujeros negros que, a pesar de su enorme masa, lo mismo emiten energía, disipándose, hasta una final explosión de puras radiaciones. Última deflagración, espasmo agónico del cosmos, que ningún ojo verá, antes del frio mortal del cero absoluto de Kelvin y de la miseria final de la entropía infinita.

Nada desde dentro del universo puede frenar, ni revertir, ni salvar a la materia -y mucho menos al hombre- de este su destino ineluctable.

Pero de esto, sin demasiada astrofísica, sabían mucho los judíos, los primeros hombres que, en la historia del pensamiento, se dieron cuenta de que el universo no era divino ni eterno, sino cosa que cambiaba y se gastaba -contrariamente a lo que pensaban egipcios, persas, fenicios, romanos y griegos y aún sigue pensando mucha gente-. Ellos pronto supieron, desde los fracasos bien concretos de su historia personal y nacional, que no había poder humano capaz de salvarlos de la miseria y de la opresión del límite, como tampoco del pecado humano y de la tiranía de otros pueblos. Al principio soñaban con la llegada de un caudillo poderoso, un mesías político, davídico, capaz de traerles la prosperidad y la paz en un reino instalado en esta tierra; pero, poco a poco, se fueron dando cuenta -antes de la física moderna- que en este universo y desde este universo no había posibilidad de salvación. Al hombre no le era posible crearse a sí mismo, salvarse por sus propias fuerzas, técnicas, políticas o psicológicas. Todo intento terminaría inexorablemente en el límite, cuando no en el pecado, en la desilusión, en la muerte. De allí que, en lugar de poner sus ojos en cualquier esperanza falaz, utópica, mesiánica de esta tierra, volvieron definitivamente sus miradas a esperar la salvación que solo podía traer Aquel que no se gasta, ni colapsa, ni enfría, ni disipa, ni oscurece, porque es la fuente de toda energía y de todo ser, El, el Ser por excelencia. Solamente Él podría recrear al hombre, salvarlo para la vida, regenerarlo en imperecedera vitalidad. El hombre definitivo no podía nacer del esfuerzo de los hombres, debía ser recreado directamente por Dios. Es así como, hacia el segundo siglo antes de Cristo, nace lo que se llama la teología apocalíptica. (‘ Apocalipsis ', como Vds. Saben, quiere decir ‘revelación', ‘develación' o ‘apertura' de lo desconocido, de lo celeste). Teología distinta de la profética, o la sacerdotal, o la farisea o saducea y que, utilizando un lenguaje lleno de símbolos extraños, figurado, alegórico, entre otras cosas, habla de la intervención salvadora de Dios en forma precisamente de la aparición del hombre definitivo que, justamente porque no sale de los esfuerzos humanos sino del poder divino, se lo presenta como ‘descendiendo del cielo', se lo figura entre ‘nubes', símbolo de lo divino y se lo llama ‘Hijo del Hombre'. Que habría que traducir simplemente como ‘el hombre', el hombre por antonomasia, el hombre verdadero.

Este personaje, que aparece en los libros de Daniel y de Ezequiel del AT y en muchísima literatura apocalíptica de la época, entienden rápidamente los judíos cristianos que es Cristo Jesús. Por eso le son atribuidos esos mismos rasgos simbólicos de la apocalíptica. La escena del evangelio de hoy no pretende describir literalmente ninguna escena real, sino simbólicamente afirmar que Jesús es el Hijo del hombre y que, con él, irrumpe en el mundo y en la historia el poder y la majestad de Dios, capaces de salvar al hombre en sus momentos supremos. Porque no necesitamos esperar a que se apaguen todas las estrellas y se caiga el cielo sobre nosotros para que se cumpla lo que hoy dice el evangelio. En cada una de nuestras humildes muertes sucede lo que tan apocalípticamente describe nuestro pasaje de hoy. Y ni siquiera hemos de esperar a la muerte final para que ya debamos escuchar y poner atención a ‘la venida del Hijo del hombre'. Porque solo él es capaz de rescatar, salvar y hacer valiosos para siempre cada uno de los instantes de nuestras existencias terrenas que, de otra manera, se hunden irremisiblemente en el pasado, mueren. Solo Jesús es capaz de potenciar y vitalizar esos instantes de modo que superen el límite de este tiempo; solo Él es capaz, no solo de prolongar -a lo mejor inútilmente- nuestra vida, sino de hacerla resurgir transformada, elevada, a la verdadera biología de la eternidad. Pero, para el cristiano, el fin no es solo una espera pasiva, una esperanza terrenalmente inútil como en la apocalipsis judía, sino un también intervenir con Cristo en la mejora de este mundo con la fuerza de lo alto y un ayudarlo a convocar a todos aquellos que habrán de ser salvados por él. Porque en esta lectura de hoy no hay que entender a los ángeles como los que la tradición nos hace imaginar. La palabra ‘ángel' quiere decir ‘mensajero' y el evangelista aquí piensa -como cuando el Apocalipsis de San Juan habla de ‘los ángeles de las Iglesias'- no en los seres espirituales o alados del folklore mítico, sino en los apóstoles, en todos aquellos que en cualquiera de los tiempos de la Iglesia se hacen mensajeros de Jesús, predicando, con su ejemplo y su palabra, la buena nueva, ya sean sacerdotes, monjes, o laicos, cada cual en su ámbito. Todo cristiano ha de hacerse mensajero, apóstol, ángel del Hijo del hombre, enviado por él para reunir a sus elegidos de los cuatro puntos cardinales, de un extremo al otro del horizonte. En esta tierra que se encamina tarde o temprano a la muerte, el papel del cristiano no es simplemente el de ‘ser salvado' por su linda cara, es el de transformarse a su vez en ‘salvador', en ángel del hijo del hombre, en transmisor, en este mundo de actividades, progreso, pasiones, alegrías, tristezas y palabras que pasan, de las únicas palabras y Vida que no pasarán. 1 Frank Patrick Herbert (1920 - 1986) conocido escritor estadounidense de ciencia ficción. |