Sermones de la santísima virgen maría

Pbro. Gustavo E. PODESTÁ

|

|

|

Uno de los tantos descubrimientos arqueológicos de los últimos tiempos en orden a conocer el mundo donde es posible tengan origen las más remotas tradiciones bíblicas, es el de la llamada biblioteca de Amenofis IV en Tell el Amarna. Se trata de las ruinas de la nueva y efímera capital de Egipto –Ajetatón- mandada construir, a mediados del siglo XIV AC, por este faraón, gran reformador religioso. Llevado por una nueva y más humana religiosidad en la que solo se adoraba a Aton, el disco solar, abandonó Tebas y su poderosa casta sacerdotal, tomando el más conocido nombre de Akenatón. Se desposó con la célebre Nefertiti y fue padre del desdichado Tutankamón. La ciudad no duró más de quince años ya que los sacerdotes de Amón finalmente se impusieron frente a los cambios e hicieron regresar a los gobernantes a Tebas.

Akenatón, Nefertiti y sus hijas.

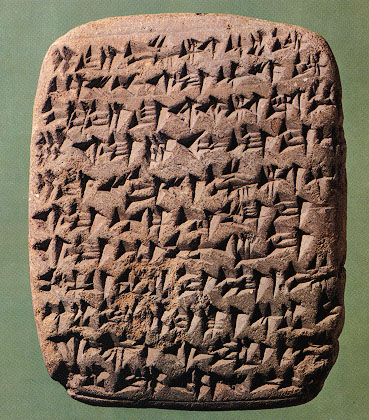

Tableta del archivo real de Tel el Amarna La otra la referencia a la diosa hurrita "Kheba" que, según alguna de estas cartas, aparece como siendo venerada en Jerusalén durante la Edad del Bronce tardío. Ahora bien ‘Kheba' no sería sino uno de los tantos nombres de ‘Tiamat', o de ‘Asherá' o ‘Istar' o ‘Inanna' o ‘Isis' que, en arameo, se designaba como ‘Hawwah' –transcripto ‘Eva' en latín—la ‘madre de los vivientes' o la ‘dadora de vida'. Término derivado del verbo ‘vivir', (raíz semítica ‘hyw') del cual también surge el nombre del Dios de Israel: (en hebreo יהוה, YHWH) y sus variantes Yahweh, Yahvé, Jah, Yavé, Iehová, Jehovah, ‘el que vive' o ‘da la vida'. ‘Ashera', ‘Istar', ‘Inanna', y sus múltiples plasmaciones en diversos pueblos, todas ellas eran designadas, también, como ‘madre de los vivientes'. En realidad se identificaban con la Tierra entendida como madre nutricia, a la manera de nuestra Pacha Mama o de la Gea o Gaia de James Lovelock. Los testimonios mas remotos de esta veneración los encontramos en las conocidas ‘venus neolíticas', pequeñas figuras femeninas sin rostro en donde se exageraban los rasgos reproductivos y alimenticios.

Venus de Lespugue, 26000 años de antigüedad

Serpiente o ‘ureus' que adornaba la corona del faraón. De allí que en varias representaciones de Ishtar-Inana-Isis-Astarté se la presenta no solo con serpientes en las manos sino pisando cráneos humanos, símbolo universal de la muerte.

Astarté, con serpientes en las manos, 1200 AC

Tutmosis III amamantado por Isis representada como árbol de la vida Ya en el poema metafísico de Génesis 1 la tierra es reducida a pura ‘materia'. Materia de la cual surge la vida, sí, pero porque ordenada por Dios a hacerlo. La tierra, así, no es más que el instrumento inerte del poder vivificador divino: Entonces dijo (Dios): «Que la tierra produzca animales vivientes según su especie, bestias, reptiles, alimañas terrestres según su especie ». Y así sucedió. La versión griega del Pentateuco llamada de los LXX –siglo III AC‑ no la designa Eva sino, sencillamente, Zoe, una buena traducción de ‘dadora de vida'. Por medio de la maternidad la mujer, aunque donadora de vida, será acechada siempre en su progenie por la serpiente, la naturaleza destinada a la muerte, y solo puede vencer a ésta a través de la procreación. De este “sed fecundos y multiplicaos y henchid la tierra y sometedla”' no pasa la visión del ‘vivir' del AT. Esa Vida la inserta Dios en el mundo mediante la asunción de lo humano en Cristo nuestro Señor. La mujer ‑por ejemplo para la tradición griega‑ no era sino una versión disminuida de lo humano respecto al varón. Hoy hasta la más extrema evidencia y en continuidad con la auténtica tradición bíblica se sabe que lo femenino cuenta con riquezas particulares que el varón no posee y que lo humano, para ser perfecto, aún desde el punto de vista pedestremente genético, debe complementarse en la riqueza relacional y sumatoria de ambos sexos.

San Atanasio, (296-373) “Me siento sucio”; “me manché”, sostenemos cuando hemos cometido una acción que consideramos no corresponde a nuestros principios, a nuestro honor, a las metas que nos habíamos propuesto. La expresión gramaticalmente negativa de ‘exenta de pecado original' tiene que entenderse, pues, positivamente como ‘plena de gracia desde su Concepción'. Novedad absoluta que no poseemos el resto de los hijos de Eva en nuestra innata condición de seres naturalmente ‘des-graciados', porque carentes de esa gracia que Dios quiere darnos y que solo podemos alcanzar mediante la ‘justificación' de la fe, don de Dios a través de Cristo y de María.

Andrei Rublev, La Virgen de Vladimir. Hacia 1410. La inteligencia plena de la Pascua se alcanza en la proclamación de este maravilloso dogma que de una manera u otra estuvo constante e implícitamente presente en la fe de la Iglesia. Dogma tanto más oportunamente proclamado por Pio IX en 1854 cuanto el protestantismo, volviendo inconscientemente a antiguas concepciones maniqueas de lo femenino, había desvalorizado, en la inteligencia de la Redención, el papel de María. Y tanto más cuando un falso ecumenismo ‘pre' y ‘postconciliar' intentó devaluar, tanto teológica como litúrgicamente, su papel salvífico. Si la reflexión primitiva y el Magisterio se detuvieron, en los comienzos, en la figura de Cristo, más silenciosamente fue profundizándose en la figura de María. La Asunción de María, dogmáticamente proclamada por Pio XII en 1950, marcó otro hito importantísimo en la comprensión de lo mariano. Podríamos abundar en estos paralelos que han hecho que, sin saber expresarse del todo, se declarara en diversas épocas a María como ‘Corredentora', ‘Mediadora de todas las gracias', ‘Reina', ‘Señora', la ‘siempre Virgen', la ‘Madre de la Iglesia', ‘elevada' –más técnicamente expresado- ‘a nivel hipostático'. Baste recorrer las invocaciones de sus letanías lauretanas. María Inmaculada, desde su maternidad asumida por Dios, nos ayude también a nosotros, junto con Cristo, a regenerarnos como sus hijos, hombres nuevos, varones y mujeres nuevos, para la eternidad. "Señora Nuestra Santísima, Madre de Dios, llena de gracia: Tú eres la gloria de nuestra naturaleza humana, por donde nos llegan los regalos de Dios. Eres el ser más poderoso que existe, después de la Santísima Trinidad; la Mediadora de todos nosotros ante el mediador que es Cristo; Tú eres el puente misterioso que une la tierra con el cielo, eres la llave que nos abre las puertas del Paraíso; nuestra Abogada, nuestra Intercesora. Tú eres la Madre de Aquel que es el ser más misericordioso y más bueno. Haz que nuestra alma llegue a ser digna de estar un día a la derecha de tu Único Hijo, Jesucristo. Amén!!"

[i] Finitude et culpabilité, Paris 1960 |