Sermones de la santísima virgen maría

Pbro. Gustavo E. PODESTÁ

|

|

|

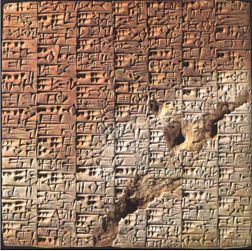

LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA  Con antiguos símbolos extraídos de tradiciones nacidas en la noche de los tiempos del ámbito mesopotámico y llegadas a sus manos en legendarios relatos, quizá en signos cuneiformes grabados en arcilla, teólogos hebreos surgidos de ámbitos sacerdotales (P), en la época del Exilio, siglo VI antes de Cristo -en el tiempo durante el cual predicaba el profeta Isaías del cual hablamos el domingo pasado-, pergeñaron, bajo inspiración divina, una profunda visión del hombre.

Ella incluye a la serpiente, elemento mítico figura de la naturaleza librada a sí misma, pero con pretensiones de absoluto. Es que los teólogos judíos, en la dura experiencia del Exilio babilónico, -Jerusalén destruida, su patria arrasada-, habían aprendido que el hombre encerrado en sus límites, volcado a la sugestión casi mágica de la pura naturaleza, de su vitalidad meramente biológica, solo podía encontrar, finalmente, la muerte, el destierro del paraíso, figura de su tierra santa.

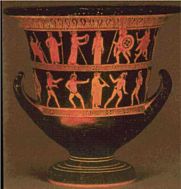

Esta idea también está reflejada o doblada por la figura mítica de la mujer, que en la antigüedad era la personificación de la madre tierra, -madera, madre y materia a la vez- la Pacha Mama , a la manera de Gea o Pandora, la dadora de todos los dones, y aquí, usada en el arcaico relato hebreo, llamada Ewa, antigua divinidad ctónica, telúrica, la 'dadora de vida', la 'madre de los vivientes'. Esta naturaleza terrena, serpentina, desde sus fuerzas limitadas no podía dar sino gérmenes de agitada y, a la postre, mortal vida terrena.

Para peor, vida que, mientras alentaba en este mundo, intentaba exceder sus límites con apetencias prometeicas, adámicas, fruto de la apertura a lo indefinido del cerebro humano. Apetencias desviadas en instintos de soberbia, de rebeldía, de dominio, de placeres egoístas, que sólo podían llevar al 'homo sapiens', como luego prosigue el relato sacerdotal, a la dura servidumbre del trabajo, al enfrentamiento de Caín, a la confusión de la Torre de Babel y, finalmente, disgregar su vitalidad endeble y efímera en el polvo de la nada y de la muerte, lejos del soñado paraíso.

¿De dónde vendrá la verdadera vida, se pregunta el sabio hebreo hundida su cabeza en viejos pergaminos y gastadas tablillas de arcilla, ya que el hombre nace de entrada no sólo despojado de vitalidad perenne, condenado a muerte, sino tentado por la serpiente, por su insaciable cerebro, movido por pasiones indomeñables y por la confusión de lenguas y culturas que lo hacen cada vez menos hombre? Como lo muestra la experiencia de todos los siglos, incluso el actual.

¿Qué podía contestar, todavía en el siglo VI antes de Cristo, el teólogo hebreo indagando las cansadas sabidurías de la antigüedad -cuando la Palabra de luz y de vida aún no había unido a sí lo humano e irrumpido en la historia- sino mediante figuras y símbolos, intuiciones inspiradas, pero aún en ciernes, opacas, penumbrosas?

Y, sin embargo, a la mujer dadora de vida puramente natural, seducida por la serpiente, engendradora de prole destinada a la muerte, los viejos teólogos hebreos, contrapusieron -tal cual hemos escuchado en la primera lectura- la figura de una mujer capaz de superar, por el poder de Dios, los ojos redondos e hipnóticos, la lengua filiforme y bífida, los colmillos envenenados de la serpiente cósmica, de la naturaleza con pretensiones de autonomía. y, en su nuevo linaje, aplastarle la cabeza. Los autores del relato, sin saberlo, adivinan, más allá de las palabras que escriben, y plasman en el relato del Génesis, la aurora que se acerca, la conquista del paraíso que se hará posible mediante la mujer y el varón nuevos. Aquellos que creará Dios superando su estado imperfecto original, su condena de muerte, sus tendencias fratricidas, su confusión de lenguas, su reptar en pecado y en náusea.

El varón unido a Dios, el primero de la nueva estirpe de los vencedores de la sierpe, el que más allá de su naturaleza humana respirará en sus propios pulmones de carne el soplo del espíritu, la vitalidad divina hecha uno con él, será precedido por la primer mujer de la nueva especie surgida, no de la evolución ni del cambio casual del código genético o su ingeniería, ni de la técnica humana, sino del mismo espíritu de Dios. "El espíritu santo descenderá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra." Pero así como la Iglesia había comprendido -ya en el pensamiento de Juan y Pablo- que Cristo no había sólo conquistado su estar a la derecha del Padre y llevar el nombre que está sobre todo nombre recién en la Resurrección , sino que, desde siempre había sido el Hijo de Dios, así la Iglesia , poco a poco, se fue dando cuenta de que la mujer nueva, aquella sobre la cual había descendido el Espíritu divino para engendrar en Ella la vida del nuevo Adán, también desde siempre había sido santificada por la vitalidad divina. Al menos a partir del instante mismo de su concepción. Así se va haciendo cada vez más claro el dogma de la Inmaculada Concepción proclamado por Pío IX en 1854. Nunca -dice- hubo en ella naturaleza librada a sí misma, fue concebida pisando desde el vamos la cabeza viperina, mujer nueva, mujer perfecta, predestinada a ser madre de Dios y, después del nacimiento de su hijo primogénito, madre de multitud de hijos adoptivos. Definitiva, única, histórica y personal Eva, ahora sí madre de todos los verdaderamente vivientes.

La intuición y espera de los viejos sacerdotes hebreos inclinados sobre sus papiros y tablas de arcilla se había plasmado finalmente en María virgen, gloria de Israel, la llena de gracia, Madre del hijo de Dios, 'theotokos', santa entre todas las mujeres, señora del Espíritu vivificador, poderosa con la fuerza del Altísimo, nacida inmune al veneno de la víbora, capaz de transmitirnos también a nosotros sus hijos, esa su fuerza, esa su inmunidad, esa su victoria sobre el pecado y la muerte, para conducirnos un día triunfantes al Paraíso divino del cual es Reina.  ¡Ave! María Purísima, sin pecado concebida. |