Sermones de pascua

Pbro. Gustavo E. PODESTÁ

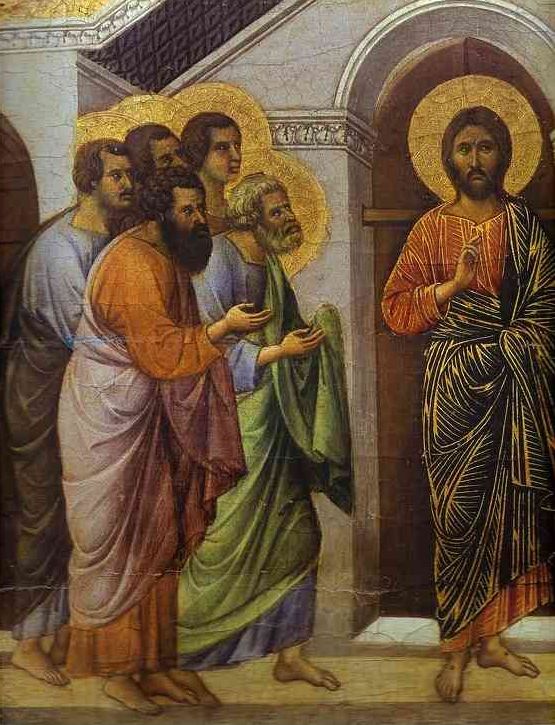

1975 - Ciclo A 2º domingo de pascua Al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos, les dijo: «¡La paz esté con ustedes!» Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: «¡La paz esté con ustedes! Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes» Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: «Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan» Tomás, uno de los Doce, de sobrenombre el Mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: «¡Hemos visto al Señor!» El les respondió: «Si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré» Ocho días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa, y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo: «¡La paz esté con ustedes!» Luego dijo a Tomás: «Trae aquí tu dedo: aquí están mis manos. Acerca tu mano: Métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe» Tomás respondió: «¡Señor mío y Dios mío!» Jesús le dijo: «Ahora crees, porque me has visto. ¡Felices los que creen sin haber visto!» Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos, que no se encuentran relatados en este Libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo, tengan Vida en su Nombre.

SERMÓN Una de las características constantes de los santos, tal cual se desprende de sus biografías, es esa capacidad que tenían todos ellos de transmitir, de contagiar, serenidad. Incluso, como en el caso de San Bernardino de Siena o Santa Catalina o San Antonio o San Francisco, de serenar los ánimos de ciudades enteras divididas por banderías o rencillas intestinas. Quizá esto no lo entienda demasiado el hombre contemporáneo: la paradoja del sufrir y al mismo tiempo estar en paz. Hombre acostumbrado a navegar siempre en la superficie cambiante de las cosas ‑a veces calma, la mayoría de las veces tempestuosa‑ está sujeto constantemente a las variaciones del barómetro que mide las presiones epidérmicas y desconoce la paz de las profundidades, la serenidad y belleza de los paisajes submarinos, la solidez y plenitud del silencio de la vida del espíritu. Porque Cristo, sin sacarme de mis circunstancias, ha creado en mí una nueva dimensión que las trasciende. Por eso su paz es fruto del Espíritu de Jesús que injerta, en mi ser humano, una nueva capa más allá del cuerpo y del alma y que es la de la gracia, la de lo sobrenatural. Por eso Juan, cuando describe en el evangelio que hemos escuchado cómo Cristo infunde su Espíritu en los apóstoles lo hace exactamente con las mismas palabras con que, en el Génesis, se relatan la creación del universo y la creación del hombre: “Y Yahvé Dios sopló sobre él aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente”. Y, aquí, “al decirles esto sopló sobre ellos” y añadió: “Recibid el Espíritu Santo” Sin duda que estas cosas son chino para aquel que no ha hecho el esfuerzo de vivirlas y nunca ha meditado sobre ellas y jamás se ha zambullido en las aguas profundas de una larga y silenciosa oración bien hecha. Pero está en las manos de cualquier bautizado el comprobar que éstas no son frases piadosas y desencarnadas, bellas pero irreales, sino correspondientes a una realidad mucho más tangible y sólida que la apariencia vana de las que llamamos ‘realidades’ cotidianas, barridas y aniquiladas diariamente por las agujas del reloj, esfuminadas con el tiempo en la labilidad de la memoria, borradas totalmente con la muerte. Estas realidades menos aparentes pero más tenaces, en cambio, como el lecho de los ríos donde se renuevan y mueren constantemente las corrientes, nunca pasan, siempre son presentes, vivas, actuales. Porque ya el cristiano, viviendo, sí, pero superando, la cotidianeidad de los días de semana, habita desde ya –por la fe en mi Señor y mi Dios, en tu Señor y tu Dios‑ en ese domingo permanente en donde se mueve el Cristo resucitado y que un día será el ‘único Día’ cuando, de la hebdómada terrena, pasemos al domingo sin fin de la eternidad. |