Sermones de pascua

Pbro. Gustavo E. PODESTÁ

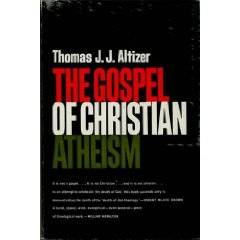

1988 - Ciclo B VIGILIA PASCUAL SERMÓN Uno de los teólogos más notorios de la llamada “teología de la muerte de Dios”, ya felizmente pasada de moda, aunque reviviscente en algunas “teologías de la liberación”, fue el norteamericano Altizer , que, en el año 1966, publicaba en Filadelfia su obra “ El Evangelio del cristianismo ateo ”.

Entre otras cosas, recogía en esa obra, las críticas que ya Comte , el padre del positivismo y Marx , habían hecho, mucho antes, a la religión. Palabra más, palabra menos, decía Altizer: “La religión ha correspondido a una determinada interpretación del universo, caracterizada, en primer lugar, por el mito , es decir, la explicación de fenómenos por elementos de orden sobrenatural. Pero el mito es sustituido hoy por las explicaciones científicas. Un segundo elemento de esa explicación, ya superada, del universo serían los ritos , el culto, todo lo cual dice relación a lo mágico, o sea, a los poderes ocultos que los ritos intentan poner en acción supersticiosamente. Pero hoy la técnica sustituye a la magia. En tercer lugar, se caracterizaría por la experiencia interna, que es la dimensión mística . Pero la mística hoy es sustituida por la psicología y la sociología” (1).

De tal manera que, para Altizer, la religión ya no tiene cabida en el mundo moderno pos-religioso. Pero su crítica lo lleva más lejos, porque afirma que lo que hay de cierto en el cristianismo se realiza consecuentemente ¡en el marxismo! Si los cristianos queremos tener todavía futuro –dice nuestro autor- tenemos que despojarnos de lo religioso y vivir simplemente ‘el amor al prójimo'. Altizer nos quiere hacer, pues, subir, a los cristianos, al vagón de cola del marxismo. Pero amén de que el amor al prójimo no se puede vivir independientemente del amor de Dios y de su Ley y de que el marxismo, en la práctica, no tiene un pito de amor al prójimo ¿quién dudará de que la presentación que hace Altizer de lo religioso corresponda a cierta realidad? Porque la etiqueta de ‘religión' utilizada correctamente para calificar al cristianismo, también se usa para denominar a concepciones falsas y hasta aberrantes y monstruosas de la relación del hombre con lo divino y con sus semejantes. Y ciertamente que la descripción caricaturesca de lo religioso que hace Altizer, siguiendo las huellas del positivismo y el marxismo, corresponde a la de la mayor parte de las concepciones religiosas que extraviaron y extravían a tantos hombres en la historia de la humanidad.

Desde el paleolítico, cuando ya en el hombre de Neanderthal empezamos a descubrir las huellas de lo religioso, la noción de lo divino es sumamente borrosa y confusa. Todo lo inexplicable -¡y había tantas cosas inexplicables para los primitivos!-, todo lo que superaba el dominio del hombre, benéfico u ominoso, era tratado como movido por alguna mente que había que propiciar. El hombre proyectaba su interioridad sobre las cosas. Todas estaban animadas. Los bosques, las montañas, las fuentes, el mar, las estrellas, la luna, el sol, eran personajes dotados de inteligencia, de genio, bueno o malo. Eran, además, capaces de producir fenómenos aterradores, como terremotos, truenos, inundaciones, enfermedades, locuras, muerte. No había cosas, sino seres animados, ‘dioses'. Y así no la estrella sol, el astro, sino el ‘dios' sol, la ‘diosa' luna, la ‘diosa' tierra, el ‘dios' mar, el ‘dios' del bosque o de la fuente, el ‘dios' naturaleza, el ‘dios' de la fertilidad, el ‘dios' de la tribu, la ‘diosa' de los partos, los ‘demonios' de la locura, los ‘genios' malignos de la enfermedad, los ‘genios' benignos de la inspiración. Y, digamos, para ellos era razonable pensar así: no conocían las leyes físicas, químicas y biológicas que norman a los fenómenos naturales. Las regularidades que descubrían en el mundo, por lo tanto, las atribuían a inteligencias individuales que las manejaban. Montaban así, en su mente primitiva, un mundo poblado de dioses, genios, gnomos, hadas, demonios, trasgos, basiliscos, duendes, sátiros, quimeras, dríades, náyades, nereidas, a las cuales había que propiciar mediante ritos mágicos, supersticiosos, mediante los cuales intentaban ejercer dominio sobre ellos y por lo tanto sobre los fenómenos que regían. El subconsciente, la histeria individual o colectiva -alentada por brujos y chamanes-, los alucinógenos, el alcohol, el faquirismo, los ritmos hipnóticos, fungían de recetas de falsa mística para escapar a la conciencia y sumergirse en el mundo neblinoso del estar ‘fuera de sí' confundido con ‘lo divino'. Ni siquiera las grandes religiones no cristianas y aún la filosofía moderna, en su huída del politeísmo, escapan a las acusaciones marxistas. Cuando dicen que todas las divinidades o fuerzas de aquellas expresiones religiosas primitivas no son más que manifestaciones polimorfas de una sola divinidad identificada con el Todo. Cuando sostiene que el mismo universo no es sino el gran Brahama, el gran Buda, o su proyección ilusoria. Cuando quieren descubrir que lo divino se hace conciencia en el yo individual o trascendental de los hombres, aunque lo digan con grandes y pomposas palabras, están también divinizando el universo. Porque, no muy lejos del hombre de Neanderthal, lo declaran autónomo, divino, animado. En lo cual coinciden ¡oh paradoja! con el mismísimo Comte que decía “la humanidad es Dios” y con el mismísimo Marx que afirmaba “la materia es Dios”, “su conciencia, el hombre”. Sin más que, a esta descripción de lo religioso, cabe perfectamente la crítica positivista. Y, que hay cristianos que mezclan su catolicismo con muchas de estas falsedades, supersticiones, magias, alucinaciones y falsas místicas ¡los hay! Algo de lo de Altizer a ellos mal no les vendría. Pues bien, es posible que, en la historia de Israel, en sus hipotéticos comienzos tribales, su concepción de lo divino no difiriera demasiado de la de las religiones primitivas. Las capas más antiguas de la Biblia dejan entrever una concepción totémica de Yahvé, genio tutelar de las empresas guerreras de la tribu. Pero, justamente, es en ese pueblo de Israel donde, poco a poco, Dios irá revelando Quién es. E irá, paulatinamente, corrigiendo esas nociones groseras y primitivas. Precisamente nuestro famoso relato de la creación -que no es un relato, sino más bien un himno- escrito alrededor del año 500 y pico antes de Cristo, durante el destierro en Babilonia, 1400 años después de Abraham, 700 años después de Moisés, 500 después de David, marca el momento de la máxima purificación del concepto de Dios. En efecto, no nos hallamos con una descripción paleontológica -como algunos piensan- del origen físico del universo. Es una reflexión metafísica, teológica volcada en una especie de poema hímnico. Y lo que este himno teológico hace es afirmar, contra todos los mitos religiosos de la antigüedad y modernos, que Dios no es ni el cielo ni la tierra, ni el sol ni las estrellas, ni la luz ni las tinieblas, ni el mar ni la naturaleza, ni los monstruos ni las plantas ni los animales. ‘Elohim', ‘Dios', no se confunde con nada de la naturaleza, no se identifica con el Todo, no con ninguna de sus partes. Ni siquiera con el hombre. Aunque éste sea ‘a su imagen y semejanza'. Eso canta Génesis uno y lo hemos escuchado en la primera lectura de esta solemne noche. Desde entonces –de un modo clarísimo- los hombres de Israel tienen aguda conciencia de la trascendencia de Dios; de la distancia enorme que separa al hombre de su Creador. Distancia no espacial -porque sabemos que Dios sostiene, desde lo más íntimo, el ser de toda creatura- sino distancia ontológica, de existencia. Distancia también, casi oscuridad, en nuestras posibilidades de entenderlo, de conocerlo. Pero, a pesar de ello, Israel sabe que toda su vocación consiste en entrar en amistad con ese Dios ‘distinto del universo', ‘trascendente', ‘santo' –y ‘santo', ‘sacro', ‘sagrado', quiere decir, etimológicamente, ‘separado', ‘distinto', ‘otro'-. Las sucesivas lecturas de esta vigilia nos han llevado de la mano hacia este llamado. ¿Cómo, pues, hacerlo? ¿Cómo responder a este requerimiento? ¿Cómo podría un ser débil y miserable ponerse en contacto con el ser ‘tres veces Santo', ‘fuego devorador'? Dice Isaías que, cuando Dios se manifiesta, el hombre se siente invadido por el pánico. La luz fulgurante de Dios es demasiado fuerte para sus ojos enfermos, el amor apasionado de Dios constituye para él una exigencia insostenible. Entre la exuberancia de la vida de Dios y la fragilidad de la propia existencia el hombre, representado por Israel, vislumbra una diferencia tremenda de densidad, y reconoce que la relación con Dios no es posible para él sin una transformación radical de su ser, -‘ corazón nuevo y espíritu nuevo' -, transformación que concibe como un ‘paso' del nivel profano al nivel sagrado. A esto proveerá el culto israelí. Si Dios es ‘Santo', ‘separado', para poder entrar, sin perjuicio ni daño, en relación con Él, se impone una condición previa: impregnarse uno mismo de santidad, de separación, gracias a una ‘consagración'. Es la solución ritual que el culto israelita propone consistente en un sistema de separaciones ceremoniales. Y ya que el pueblo en general no tiene la santidad requerida para acercarse a Dios –si intentara hacerlo perecería- se pone aparte una tribu, la de Leví, que estará consagrada al servicio de Dios. Pero eso no basta. De esa tribu se separa una familia, la de Aarón y, luego, de ella, la de Sadoq. De la estirpe de Sadoc se escogerá a los sacerdotes –sadoquitas o saduceos- encargados de asegurar las buenas relaciones entre el pueblo y Dios. La separación del sacerdote se expresa mediante una ceremonia de consagración que lo traslada simbólicamente a la esfera de lo sagrado. Consagración que nos describen en detalle los libros del Éxodo y del Levítico: un baño ritual para purificar los contactos profanos; una unción que lo impregna de santidad; vestiduras especiales que expresan su pertenencia al mundo sagrado; sacrificios de consagración. La ‘santidad' que se le ha conferido de ese modo, tendrá que mantenerse, luego, cuidadosamente, mediante una serie de normas rituales tendientes a preservar esa pureza, esa santidad y evitar todo cuanto pudiera devolverlo al nivel profano. Muchas de esas reglas de pureza o impureza, después, las adoptan los fariseos, que quieren extender a todos la condición de consagrados y pueblo sacerdotal que querían reservarse los saduceos. Pero, así y todo, al sacerdote del antiguo testamento le es imposible a él mismo pasar enteramente al mundo divino –aún el Santo de los Santos al cual solo puede acceder y una vez por año el Sumo Sacerdote, no es más que un símbolo-. A pesar de las ceremonias de consagración, de separación, el sacerdote israelita sigue siendo un hombre terreno, ‘de este lado', no del divino. De allí que para ‘salvar' la distancia se recurra al expediente de una víctima, una hostia, sustitutiva, que sea capaz de dar ese paso en su lugar. De allí el ‘sacrificio' –que no es necesariamente ni un dolor ni una privación como lo entendemos mostros, sino una transformación-. “Sacri-ficar” significa “hacer sagrado”. Como “puri-ficar” significa “hacer puro”, o “paci-ficar” “hacer la paz”. El ‘sacri-ficio' es un acto ritual que hace pasar una ofrenda del mundo profano al mundo sagrado. La intención es hacer sagrado, sacrificar, al mismo hombre –es el fondo de la historia de Abraham e Isaac que hemos escuchado- pero, por supuesto, ya en esos tiempos la acción simbólica de matar a un hombre resultaba aberrante. Por consiguiente, como decíamos, el sacerdote no tiene más remedio que elegir un sustituto capaz de dar ese paso en su lugar. Lo hará mediante la ofrenda de un ser vivo, un animal. El ritual le prescribe elegir a uno determinado, cuidando que no tenga defecto alguno. Lo hemos escuchado en una de las lecturas del Éxodo el Jueves Santo. Mediante el ‘sacri-ficio' ese animal quedará totalmente sustraído del mundo profano, ya que será inmolado y ofrecido sobre el altar del templo. Consumido por el fuego, ‘subirá' hasta el cielo transformado en humareda. (El incienso conserva parte de este significado.) O bien, otro símbolo,- su sangre será como lanzada ‘hasta el trono de Dios', como dice el Levítico. Lo cierto es que todo esto, simbólicamente, no estaba tan mal, pero, sin duda, que, reducido a lo ritual, no servía para nada. De allí que tanto los profetas como, luego, Jesús criticarán esta actividad vacía y puramente exterior. “ Misericordia quiero y no sacrificios ”. Indudable que la vocación del hombre es superar lo humano, lo terreno, lo profano, para alcanzar lo sagrado y lo divino. Sin más que, para ello, deberá separarse de lo mundano y pecaminoso y ‘consagrarse', ‘santificarse'. Pero esto no tendrá que hacerlo por medio de ceremonias externas y purificaciones rituales, a lo fariseo, a lo mágico, sino por medio de su actitud interior, consagrada, entregada a Dios en el amor. Ese amor extático, salido del sí mismo, liberado de la fuerza de gravedad del ego, que se entrega a Dios y a los demás, del cual hemos hablado ayer y anteayer, vivido en la Ley de Dios, en la santidad de la cual habla la Iglesia, es la que nos transforma y eleva. No el mero cumplimiento mágico, ritual de ninguna regla de pureza. Más aún no se trata de cualquier amor extático que, si solamente humano, es incapaz de salir de lo creado. Se trata del amor asumido por la gracia, por la caridad. Porque el único y verdadero sacrificio –el que quiebra la distancia entre el Dios trascendente y este mundo; el capaz de proyectar lo humano, lo profano, a la esfera de lo divino- es el de Cristo. Él, porque ya era Dios en la profundidad de su hipóstasis, de su persona, no se transformó en vana humareda, ni en sangre salpicada. En el mismo movimiento eterno del Verbo sobre el cual sustenta su naturaleza humana, consagró, santificó, como único auténtico sacerdote, su propia humanidad y, a través de la Pascua, de su éxtasis de amor en Cruz, la sacrificó, la santificó, la elevó, la resucitó. Eso festejamos hoy. Esto no tiene nada que ver con la religión mágica que critican Comte, Marx o Altizer. No se trata de dominar a este mundo -antropomorfizado, míticamente o no, divinizado o absolutizado- por medio de la magia o de la técnica. Se trata de llevar a plenitud la vocación del hombre –y, a través suyo, de la entera creación- aceptando el don, la invitación de Dios. Se trata así de alcanzar no cualquier tipo de beneficio humano sino la naturaleza divina. El Dios que no se identifica con el mundo, ni con las fuerzas de la naturaleza, ni con el Estado, ni con el Pueblo, ni con la Humanidad, el supremamente otro y santo, inalcanzable de por Si por el hombre, perfecto e insondable en su suprema felicidad, pero toda cuya obra es llamado de amor para hacernos partícipes de esa su dicha santa. De allí también que nuestros ritos, nuestros sacramentos no tengan nada que ver con la magia, ni nuestra mística con la psicología de las profundidades ni el control mental ni el yoga. Nuestros ritos son actos mistéricos, sacramentales, por medio de los cuales nos llega la eficacia de la Pascua de Cristo, de su único sacerdocio, de su vuelo de amor, de su sacrificio y consagración. Y nuestra mística, el arte de hacer que esos ritos eficaces se hagan vivos en nuestra existencia, no exteriores y vanos como los israelitas. Que nos impregnen de verdadera santidad y nos hagan crecer en ese amor a Dios y a los demás que, mediante la Pascua de Cristo, nos lleve, también a nosotros, a la eternamente feliz divina amistad. 1) Mito à ciencia 2) Rito-culto- magia à técnica 3) Mística à psicología, sociología |