2013 - Ciclo C

SOLEMNIDAD DE LA SANTISIMA TRINIDAD

Lectura del santo Evangelio según san Juan 16, 12-15

Jesús dijo a sus discípulos: «Todavía tengo muchas cosas que deciros, pero no las podéis comprender ahora. Cuando venga el Espíritu de la Verdad, él os hará conocer toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá sucediendo. El me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que es del Padre es mío. Por eso os digo: Recibirá de lo mío y os lo anunciará»

SERMÓN

Pasados los gloriosos acontecimientos pascuales y nuevamente en el ‘Tiempo ordinario durante el año’, la liturgia no quiere dejar pasar este domingo inmediato a Pentecostés sin iluminarnos con el ‘misterio’, el ‘brillante secreto revelado’, de la Santísima Trinidad, a la cual la Iglesia se eleva justamente a partir de esos tremendos y fascinantes acontecimientos de Pascua: cuando la obediencia del Hijo al Padre ‑llevada hasta la muerte de Cruz‑ obtiene la Resurrección gloriosa y, con ella, la potestad, con y desde el Padre, de regalarnos Su propia Vida, el Espíritu Santo y santificador.

La Iglesia, paulatinamente, fue esclareciendo esta manifestación trina del único y simplicísimo Dios en la afirmación paladina y dogmática, contra el arrianismo, de la ‘consubstancialidad’ del Hijo con el Padre, que el capadocio San Gregorio Nacianceno, junto con la plena divinidad, extiende osadamente al Espíritu Santo. Fue en una famosa homilía del año 380: “Osaré decir aún más: ¿Es Dios el espíritu Santo? Por cierto: plenamente. ¿Consubstancial, ‑‘homoousios’‑ entonces? Ciertamente, puesto que es Dios”. Lo dice poco antes del Concilio de Constantinopla(1) el cual, por razones ‘ecuménicas’, no se atreve a sostener tanto de modo explícito y lo hace elípticamente, cuando afirma que los Tres, incluido el Espíritu Santo, reciben ‘una misma adoración y gloria’.

A causa de esa consubstancialidad la Iglesia prohíbe litúrgicamente rendir culto separadamente al Padre inengendrado o al Verbo increado o a la Persona eterna del Espíritu Santo.

Ejemplo de culto erróneo a la Santísima Trinidad

Escuela cuzqueña, S. XVIII. Representación prohibida, junto a las trifaciales, por Trento, Urbano VIII y Benedicto XIV

Las Iglesias orientales, en cambio, que no avanzaron nunca excesivamente en la intelección de este misterio, siempre han tenido una cierta ambigüedad en el trato de los Tres, conservando, a pesar del ‘homousios’, una inclinación peligrosa hacia el triteísmo. Sabemos, en cambio, de las hesitaciones y reticencias de Agustín respecto al llamar ‘personas’ a cada uno de estos Tres, teniendo vulgarmente el término latino un sentido absoluto y pudiendo llevar al cristiano a deslizarse de la distinción de las personas a las de su ser mismo substancial.

Solo el genio de Santo Tomás logrará acabadamente superar esta tentación cuando define precisamente a las personas, análogamente, con la categoría metafísica de relación: ‘relaciones subsistentes’. Relaciones realmente distintas porque opuestas, pero en una misma subsistencia, ‘homoousía’, consubstancialidad.

Quizá la visión más aguda de esta doctrina la expuso el Cardenal Billot, cuando, profesor de la Gregoriana a fines del siglo XIX y principios del XX, identificó sin más ‘procesiones’, ‘relaciones’ y ‘personas’. El mismo Cardenal jesuita quien, en el año 1927, renunciando a la púrpura con que lo había honrado San Pio X, depuso su capelo cardenalicio en manos de Pio XI cuando éste, en un acto intolerable, condenó a la Acción Francesa de Charles Maurras, obligando a los pobres cristianos a plegarse a los dictados de la república liberal francesa.

Precisamente un barniz neo triteísta es el que tiñe algunas doctrinas católicas actuales que agitan adalides de una cierta iglesia de izquierda que más cómoda se encuentra con los principios igualitarios de la revolución francesa y marxista que con la doctrina católica.

Utilizan para ello una especie de teología supuestamente agustiniana mal asimilada en la cual la unidad trinitaria no estaría asentada en la unidad trascendental de la substancia divina, en la consubstancialidad, sino en un supuesto pacto o concordia entre el Padre y el Hijo cuyo lazo unitivo sería el amor, no solo ‘apropiado’ al Espíritu Santo, sino ‘propiedad’ de éste, cuando no su pura y simple hipóstasis, sin distinguir lo ‘esencial’ de lo ‘nocional’. Como si el amor no fuera el mismo Dios definido por san Juan, sino una persona autónoma que, con su abrazo filantrópico o filoteo, obligaría a las personas a compartir un mismo grupo o comunidad.

Ya nuestro venerado Padre Julio Meinvielle aclaró debidamente en su estudio De la Cábala al Progresismo que Hegel, ex estudiante de teología ‑y, por lo tanto su discípulo Marx‑ habían inmanentizado la Trinidad en la dialéctica perversa de la tríada tesis, antítesis, amorosa síntesis.

Yendo más lejos aún, en nuestros días, Leonardo Boff(2), inspirado o copiando al teólogo protestante Jürgen Moltmann, sin respetar ni siquiera la ‘monarquía’ del Padre ‑como defendían y defienden a capa y espada los orientales‑ postula en Dios una especie de comunidad en la cual procesiones y relaciones se pueden iniciar desde cualquiera de los Tres, no del Padre al Hijo y, del Padre con el Hijo, al Espíritu Santo.

Así, abusivamente, la Trinidad mal entendida se transforma en el substrato ideológico de cualquier disparate comunitarista o comunista, de la mendaz democracia ‑descompuesta en ‘fetidez igualmente compartida’‑, de la colegialidad igualitaria episcopal, de la comunidad indiferenciada sin jerarquías de la Iglesia y hasta de la paridad de todas las religiones.

Y lo hace sobre todo si, por falso acercamiento al oriente cismático y ‑al menos materialmente‑ hereje, sin el “Filioque”, se suprime la dependencia del Espíritu Santo de su relación al Hijo, al Verbo. Con lo cual el Espíritu resulta expirado sin dependencia a la Verdad, al Logos, a la Ley, a la moral objetiva, encarnándose, carente de Magisterio y falto de códigos ni leyes, en la conciencia de cada hombre o, peor, de la Humanidad, custodiada y pastoreada por los gurús de turno, los comisarios del pueblo, los concientizadores de Rousseau.

De todas y cada una de estas cosas hablábamos en abundancia con el Padre Alberto Ezcurra allá, en Roma, en nuestros años de formación sacerdotal y teológica, cuando pocos de los aquí presentes lo frecuentaron. Es esa época, desconocida para muchos de los que han querido y admiran al P. Ezcurra, la que me vale el privilegio de poder estar predicando en esta Santa Misa a los veinte años de su fallecimiento, en esta preciosa iglesia de San Ignacio en donde tantas veces asistió a Misa el Restaurador, en el ejercicio del poder, y su consorte, la ilustre antepasada de Alberto, cuando, desde 1823, esta sede hacía de Catedral provisoria, en reemplazo de la iglesia matriz en obras.

1937 - 1993

A Alberto no lo conocí ni antes, cuando militaba valerosamente en política en la vanguardia que se oponía en aquel tiempo al marxismo anticristiano hoy triunfante, ni cuando, ya presbítero, se dedicó a la enseñanza de la teología y formación de sacerdotes y laicos que son su preciada herencia.

Mi contacto con él se produjo poco después de que, desencantado de la agrupación que él mismo había fundado ‑en la cual muchos de sus camaradas se desviaron de la recta doctrina‑ y pensando que, para ofrecer su vida, había un solo Jefe que no podía defraudarlo y una Institución que ‑con sus más y sus menos‑ tenía la promesa de ese Jefe de que jamás prevalecerían contra ella los ejércitos del mal, se decidió a seguir a Cristo por el camino del sacerdocio.

Calaban fuerte en sus oídos las palabras del Señor: “Buscad primero el Reino de Dios y lo demás se os dará por añadidura”. No que considerara entonces a la política una mera añadidura, al fin y al cabo, la recta política –lo sabemos bien- puede transformarse en una muestra casi suprema de caridad ‑como santos reyes y santos mártires como los cristeros y tantos otros supieron demostrarlo‑. Pero bien sostenía el Padre Alberto que si seguir a Cristo nos obligará siempre a batallar en sus necesarias consecuencias políticas aún sin ninguna esperanza de vencer; el militar en política sin Cristo nos conducirá no solo a llevar adelante una mala política destructora de la sociedad, sino, finalmente, a olvidarnos del mismísimo Señor.

Alberto, en Roma, en el Pio Latino, todavía no ordenado, tantas veces me ayudó como acólito en la santa Misa. Incluso ‑en esas épocas en donde ciertos caminos abiertos por las ambigüedades conciliares comenzaban a bifurcarse en direcciones erróneas‑ me ayudó a celebrar la misa nueva cuando todavía estaba en experimento, en latín. No sin que ésta nos despertara las correspondientes perplejidades.

Aunque yo fuera sacerdote y estaba preparando mi tesis doctoral y él era, aún, un seminarista, era yo el que aprendía constantemente de él.

No solo en lo correctamente serio, en el rigor de su pensamiento, en la piedad de su fe, en su esclavitud mariana, sino también en la virilidad cordial y risueña de su personalidad humana. En una prueba viviente de aquel adagio más o menos tomista de que “la gracia supone a la naturaleza, la corrige y la perfecciona”.

De esos tiempos también sabe el P. Sáenz, a quien hoy estoy robando el púlpito. Porque coincidimos en el Pio Latino, manejado en aquel entonces por la Compañía.

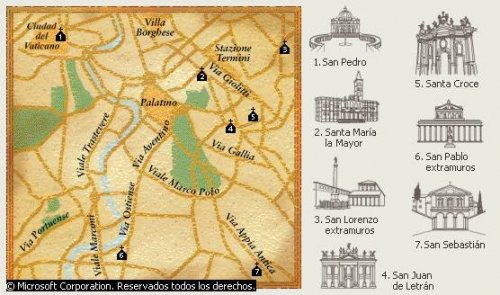

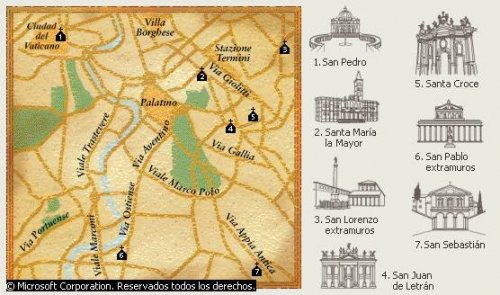

De aquellos años, para no abundar, recuerdo una santa cuaresma en que con Alberto, guiados por el saber arqueológico y litúrgico del P. Alfredo escuchamos Misa y visitamos las 43 basílicas estacionales de Roma en los días y lugares que marcaba al antiguo Misal Romano. Acompañados, también, por un santo hermano jesuita, el Hno. Sorazu quien, mirando el estado de la Iglesia, solía decirnos, nostálgico: “Muchas cosas han cambiado, pero pocas han mejorado”.

También puedo memorar un fabuloso Jueves Santo cuando, caminando, en seis horas hicimos la recorrida de los siete ‘monumentos’ ‑como se llamaban entonces los altares o sagrarios de la Reserva‑ incluidas las cuatro basílicas mayores, siguiendo el itinerario, el método y las oraciones de San Felipe Neri. Para ganar la indulgencia correspondiente debíamos rezar por las intenciones del Papa y, siempre hacíamos la restricción: ‘por sus buenas intenciones’.

Como en ninguna Misa debe hacerse litúrgicamente el panegírico del difunto no ocultaré que también con Alberto Ezcurra explorábamos lugares de los Castelli Romani en donde averiguábamos que se servían, casi regalados, quesos locales deliciosos, ‘salumi’ y, por supuesto, excelentes ‘frascati’. (En estas expediciones, he de decir, no contábamos con la ayuda del P. Sáenz.) Omitiré nuestras peregrinaciones a Asís, a Subiaco, a Fossanova, a Montecasino, a Nettuno, a tantos lugares en donde nos recibían hospederías monacales y que alcanzábamos con un decrépito, fiel y traqueteante escarabajo Volkswagen. Siempre asocio esos sitios venerables con su imagen de varón cabal y caballero cristiano sin poses ni falsos engreimientos.

Ya cuando fue ordenado sacerdote y en la Argentina, nos vimos menos, pero nos vimos. De su sacerdocio no hablo porque no debe haber nadie de los que han venido a esta santa Misa por él, que no sepan de su historia virtuosa y ejemplar, de su predicación fogosa ‑de santa barricada‑, de su pensamiento lúcido, de su disponibilidad total a los demás sin recurso al perfume ovejuno ‑ya que, de poder optar, él prefería transformar a las ovejas en leones‑, y, finalmente, del ofertorio de su última batalla, su enfermedad, su muerte ofrecida y transfigurada.

La Augusta Trinidad, a la cual el alma humana de Cristo adora eternamente ‑como afirma Pio XII en la Mediator Dei(3)- lo habrá recibido seguramente junto a ella.

Al flanco de su Rey y de su Reina y Dama, ‑como quiso estarlo siempre en este mundo‑ el P. Alberto estará tributando, en gozo y sacerdocio permanente, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ‘una misma adoración y gloria’.

1 “Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, […], qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur.” Conc. Constantinopolitanum I, 381, DS 150. Cf. Conc Romanum, a. 382 DS 172.

2 Boff, Leonardo, A Trinidade, a Sociedade e a Libertação, CESEP, (Petrópolis 1986)

3 "Abismémonos en la santa alma de Cristo y unámonos a El para participar en los actos de adoración por los cuales ofrece a la santísima Trinidad un homenaje supremamente aceptable y agradable.” Pio XII, Mediator Dei, AAS 39 (1947) 568 (n. 159)